二島伝説

伝説の発見

― かつて北海道は2つの島に分かれていた

そんな話を聞いたことがあるだろうか。更科源蔵氏のまとめた「アイヌ伝説集」を読んでいて、その興味深い記述を見つけた。

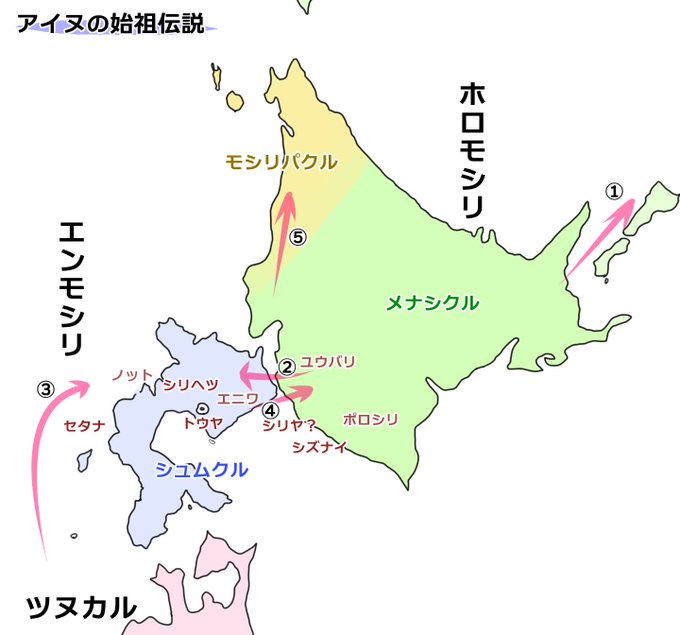

太古時代の北海道は石狩低地帯を境にして、胆振や後志、渡島等の山脈を構成する「エインモシリ(尖った島)」という島と、石狩や日高から東の山々を中心にする「ポロモシリ(大きな島)」という2つの島に分かれていた。

更科源蔵アイヌ関係著作集〈1〉アイヌ伝説集

さらっと書いてあるが、これはかなり重要な話だ。もしこれが本当だったとしたら、アイヌは縄文海進のことを知っていたということになる。

近世アイヌ達は多くの神謡や英雄譚、昔話を残しているが、それらのなかに土器や石器、竪穴住居の生活は出てこないので、縄文時代の記憶は口伝では伝承されていないのだと思っていた。しかし、もし縄文時代の記憶が残っているのだとしたら、そのルーツは大幅に遡ることになる。

しかしこの伝説についてはほとんど取り上げられておらず、考察された形跡が見えない。そこで、よく調べてみる必要はあるだろう。

縄文海進

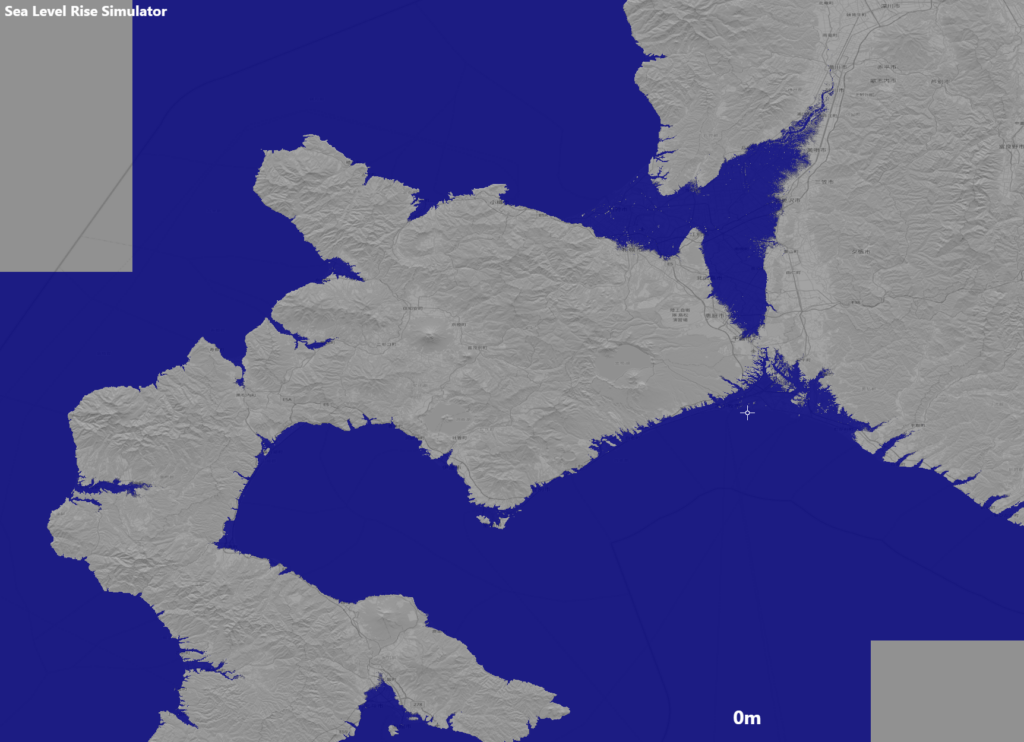

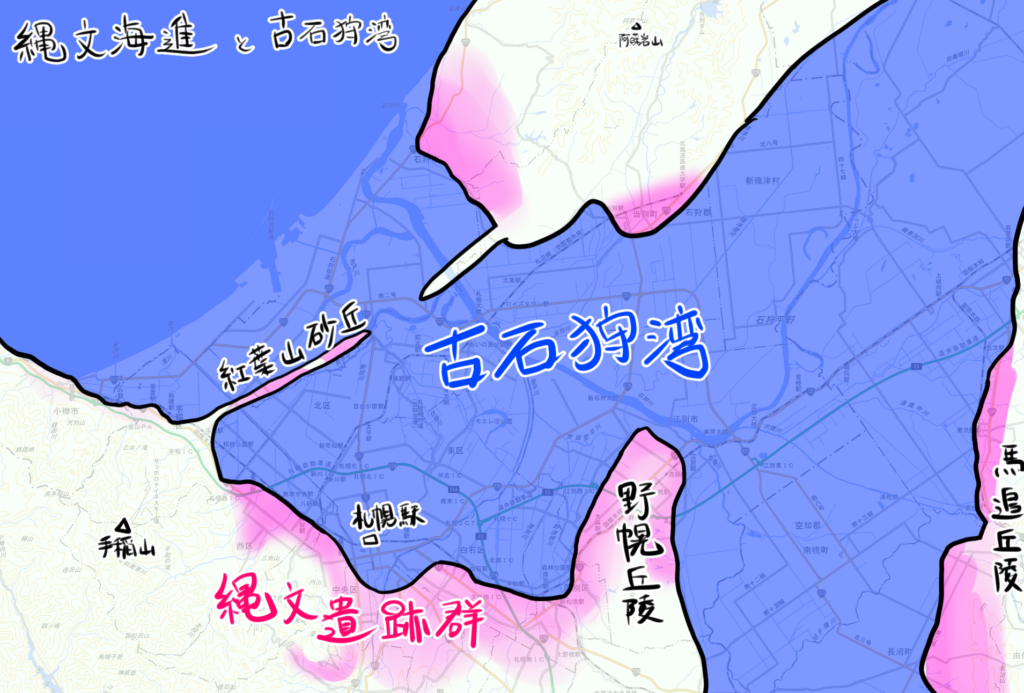

縄文海進とは、およそ6000年前まで、海面上昇によって大きく海岸線が陸地に入り込んでいたという現象のことである。この海進によって石狩平野の半分は海の底であった。縄文海進によって深く入り込んだ入江ができており、これを「古石狩湾」という。

札幌は開拓前は泥炭地が広がっていたが、それはかつて海の底だったからである。発寒川沿いに「紅葉山砂丘」という少し小高い砂丘が今も残っていて、そこは長く伸びた砂嘴のようだったそうだ。

古石狩湾の痕跡は、縄文遺跡の位置から推測することができる。江別の野幌が突き出たような岬になっているが、その波打ち際に多くの遺跡が連なっている。逆に古海岸線より低いところには縄文遺跡はほとんど見られない。

遺跡の分布は、確かに古の記憶をくっきりと映し出しているのだ。

2つの縄文文化圏

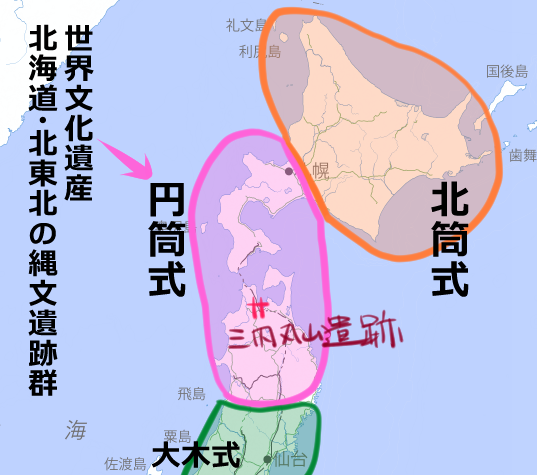

もうひとつ興味深いことがある。それは北海道の縄文文化は2つに分かれていたのだ。

北海道の縄文文化は、石狩低地を境にして「北筒式」と「円筒式」に分かれており、このうち円筒式のほうは「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界文化遺産に登録されている。あの青森の三内丸山遺跡と同じ文化圏に属するのである。一方北筒式はそれらとは異なった文化を示しており、全国に9つあった縄文文化が4つに統合された後も、依然として道東地域は独立した縄文文化を営んでいた。

北海道の西と東では縄文文化が異なっていたのである。

縄文時代の記憶?

さて、アイヌの伝説では、北海道はかつてエンモシリとポロモシリという2つの島に分かれていたのだという。縄文海進、そして西と東の2つの文化。これらの証拠は伝説とぴったり一致するように見える。やはり本当にアイヌたちは縄文時代のことを伝承してきたのだろうか。

しかしひっかかることがある。縄文海進では、非常に深くまで海が進出していたものの、完全に2つには分かれていないのだ。ちょうど新千歳空港のあたりはぎりぎり陸地になっていたと思われ、もしそうなら歩いて行き来できたはずだ。しかし伝説では、筏や舟を作って行き来したことになっている。これはどういうことだろうか?

そしてアイヌたちは多くの伝承を残しているが、彼らの伝える話には土器や石器の作り方は伝わっていない。そのため慎重に考える必要がある。

ひょっとすると、これらの考古学的研究が進んでから、まるで古くから伝わるアイヌの伝承であるかのように捏造したのではないか?そんな疑惑も検討しなければならない。そのためにはまず、この伝説がいつ頃記録されたのかを調べる必要があるだろう。もし現代の考古学的な研究や発掘よりも前にこの伝説が記録されていたなら、それは正真正銘のアイヌの伝説と言えるだろう。

アイヌの始祖伝説

白野夏雲の説

更科源蔵の「アイヌ伝説集」に記載されていた伝説の元を辿っていくと、白野夏雲による『北海道三面三角の説』にたどり着いた。明治22年に北海道学友会の機関紙『北海道』に3回に渡って連載された記事で、その内容は明治22年に豊平館で開かれた北海道学友会・総会で白野夏雲が語った演説の草稿をまとめたもののようである。

白野夏雲といえば、アイヌ語地名研究者のなかではそれなりに名を知られている人物だ。「永田方正」「白野夏雲」「ジョン・バチェラー」の3人といえば、明治20年頃のアイヌ語研究のパイオニアで、それぞれ独自のアイヌ語地名解を発表している。

白野夏雲は開拓使に所属し、おもに十勝地方に赴いて現地アイヌと接し、アイヌ語を学んだ。のちに札幌神社宮司にもなっている。白野夏雲がこの説を直接聞いたのだとしたら、十勝アイヌの伝承なのだろうか。

北海道三面三角の説

白野夏雲が語った『北海道三面三角の説』における、東西アイヌの始祖の伝説を要約すると以下の内容である。

古来、北海道の地形は東西2島に分かれ、西を エンモシリ(尖山島)、東をホロモシリ(大山島)といった。尖山島は今の胆振・後志・渡島の連なる山脈で、大山島は石狩・日高以東に連なる山脈である。今の胆振海と石狩海は潮汐により繋がっていった。

大山島の大島造神は談判に破れ、多くの子孫を連れて他国に退去することになったが、娘の女神 神貴女 だけは父に乞い求め、2隻の舟に沢山の宝物を載せて 尖山島 に移り住んだ。大山島と尖山島には当時、竪穴住居人が多く住んでおり、女神を世話した。

女神が故郷を想って海辺に出ていると、鯨の背中に乗った一人の男神が現れた。彼は向国にある津軽の蝦夷だという。「岬の海で釣りをしていたところ、船底に来た大鯨によって転覆させられてしまった。それで鯨の背びれにしがみついてこの地にたどり着いた。」という。

女神は「この島は父神が私に賜った所です。よろしければ共に住みましょう」といい、男神は同意した。友人となった二人は尖山島の島中を回り、住むべき場所を探す。途中で犬の群れに出会い、猟をするには必要でしょうと雄雌1匹ずつを捕らえて従えた。故にその地を瀬棚(犬の沢)と言う。

ついに尻別川の丘の向こうの洞爺を居住地に定め、二人は多くの子孫を産んだ。これが西部衆の祖先である。

やがて女神は年を取った。恵庭岳の上から東方を眺めると、故郷が恋しくなってきた。それで子どもたちを男神に託して別れを告げ、りっぱな斧と犬を抱いて浜辺に行き、斧で筏を作り、大山島に渡っていってしまった。

筏から降りると、夕張岳の山頂に火焔が見えて、火神と天を覆う大きな大鳥が戦っていた。女神は斧で大鳥を追い払い、火神を助けると、それは小さな男の子と女の子だった。「どこから来ましたか」と聞くと、「山岸の浜で貝を拾い集めていたら、突然大鳥に攫われたんです」という。「2人は兄妹ですか?親族はいますか?」と尋ねるが、どちらも「いいえ」と返事をした。

それで女神は山をまわり川を越えて、静内の浜に着き、そこの大岩窟で二人を育てた。やがて二人は結婚して多くの子孫を産んだ。これが東部衆の祖先である。

そして両島の子孫はしだいに増えていき、島の端のほうまで移り住んだ。これを北部衆という。

『北海道三面三角の説』/白野夏雲/読みやすく編集

非常に興味深い内容だ。「アイヌ伝説集」にも抜粋されていたが、原典はいくつか異なるところがあった。いずれにせよ要約すると

- 西のエンモシリと東のホロモシリに分かれていた

- 東の一族は国外に退去したが娘1人だけ西に渡った

- 西で津軽から来た男と子孫を作り西部衆が生まれた

- 東に戻り、世話した子供たちから東部衆が生まれた

- 後に北に向かった人々が北部衆になった

という内容である。

3つのアイヌ集団

中世アイヌには3つの系統があることがわかっている。

| 地方 | グループ | 和称 | 英雄神 |

|---|---|---|---|

| 西部衆 | シュムクル | 渡党 | オキクルミ |

| 東部衆 | メナシクル | 日ノ本 | サマイクル |

| 北部衆 | モシリパクル | 唐子 | ポイヤウンペ |

『三面三角の説』で語られた3つの集団と、『諏訪大明神絵詞』に挙げられた3集団はほぼ重なる形になっている。ただし渡党は道南の和人集団のみを指すこともある。ここでは和人の影響を受けた青苗文化から発展した集団を渡党と呼ぶことにする。

シュムクルはいち早く竪穴住居を捨て、本州式の住居であるチセを導入したグループである。伝説では津軽の男と子供を作ったことになっており、竪穴住居人ではなく東北の津軽人の子孫であることが強調されている。

一方メナシクルはオホーツク系のトビニタイ文化を取り込んでおり、北方人の影響が強いグループである。伝説では一族が敗れて他所の国に撤退したことになっており、10世紀ころに姿を消したオホーツク文化人の末裔と不思議なほど合致している。

アイヌの始祖伝説

伝説を元に再構成すると、

- 道東にはオホーツク文化の末裔が住んでいた

- 彼らは擦文人に敗れて千島に撤退することになる

- しかし子孫の一部は道央へ向かう

- 道南で津軽人と出会い、シュムクルの始祖となる

- やがて道南の文化が東に広がり、メナシクルになる

- 一部は樺太にも渡り、モシリパクルになる

という感じになるだろうか。

アイヌ伝説のテンプレート

あまりにも話ができすぎている。これは和人、すなわち白野夏雲による創作ではないか?と思わず疑ってしまった。だがそうではないと言える理由がある。なぜならアイヌ神話のテンプレートをきちんと守っているのである。

伝説の後半で2人の火神の子供が出てくる。これは創造神である 国造神 の一人娘の 火造神 と、雲司神 の弟 年少神 のことだろう。やがて2人はアイヌの始祖である文化神を産む。伝説のなかではとくに名前は出てこないが、これはアイヌ神話におけるテンプレートのようなもので、言わなくてもわかっているからあえて名前を出さなかったに過ぎない。つまり”わかっている人”が語った伝説であり、十勝に赴任したての白野夏雲がいきなり捏造できるような話ではない。

金田一京助が知里幸恵と金成マツにノートを渡してユーカラを収集し始めたのは大正7(1918)年。そこから日本人によるユーカラ研究が本格化するが、しかしこの伝説を白野夏雲が発表したのは明治22(1889)年であり、約30年前である。まだアイヌのユーカラのテンプレートなど日本人は知らなかった頃である。よってこれはアイヌ自身によって語られた伝説とみていいだろう。

二島伝説の原典

バチェラーの説

色々と調べているうちに、二島伝説に関してさらに古い記述を見つけた。それはジョン・バチェラーによる『蝦夷今昔物語』の中にあった。

昔、蝦夷は2島に分かれ、南の島を「マトマヒモシリ」あるいは「エナワモシリ」といい、北の島を「マスキシヤフヤモシリ」あるいは「ポロシリモシリ」といった。

「マトマヒ島」は、函館・有珠・室蘭などで、「マスキシャフヤ島」は、石狩シヤフヤ・沙流の紋別などである

『蝦夷今昔物語』/J・バチェラー/読みやすく編集

こちらでもやはり2島に分かれていると言っており、島の名前がさらに詳しい!こちらのほうが原典になるのだろうか。バチェラーといえば、平取で布教をしていたが、のちに登別に移った。この今昔物語は平取での聞き取りをメインとしているので、これは平取アイヌに聞いた伝説だろう。

文献ごとの島名の違い

よく見ると文献ごとに島名がわずかに違う。ここでまとめて表にしておこう。

| 採集者 | 西の島 | 東の島 |

|---|---|---|

| バチェラー | マトマヒモシリ (松前島?) | マスキシャフヤモシリ (増毛宗谷島?) |

| バチェラー | エナワモシリ (恵庭島?) | ポロシリモシリ (幌尻島?) |

| 白野夏雲 | エニワシリモシリ (絵庭島) | ホロシリモシリ (大山島) |

| 更科源蔵 | エインモシリ (尖った島) | ホロモシリ (大きな島) |

マトマヒは「松前」だろう。「マスキシヤフヤ」という語がさっぱりわからなかったが、よく考えると「増毛宗谷」のような気がした。「エナワ」は「恵庭岳」で「ポロシリ」は日高山脈主峰の「幌尻岳」そう考えるとこれらの地名は特段新しいものでもないように見えてくる。

繋がったニ島

さて、このバチェラーの記録には続きがある。女神の伝説ではなく、二島が繋がった経緯が書いてあるので読んでみよう。

石狩の東南の山は、元はみな海底にあったが、遠い昔、大地震によって蝦夷は逆さまになったという。また「マスキシヤフヤ」と「マトマヒ」の間に土砂が海中より湧き出して、2島は接続したという。この地震より前は蝦夷に火山はなかった。地震が終わってから「有珠の虻田」「砂原」「樽前」と火山が次々と燃えだし始めた。

『蝦夷今昔物語』より/J・バチェラー/読みやすく編集

「大地震によって蝦夷が逆さまになった」などと言うのだからいきなりひっくり返りそうになるが、ポイントはその後である。ニ島の間から「土砂が海中より湧き出し」たという。それで2つの島は繋がったのだ。これは一体いつの話を言っているのだろうか?

時代の特定には次の二文が決定的である。「これより前に蝦夷に火山はなく」「地震後に次々と噴火した」という話だ。これについてはよく知っている。この噴火こそが蝦夷の動乱の幕開けだからだ。

地震と噴火

この大地震とは、1611年の「慶長三陸地震」のことだろう。東北地方だけで数千人の犠牲者を出す大津波が発生しており、北海道太平洋岸でも多くの死者を出したという。この時の記憶は日高地方のアイヌ伝承に深く刻まれており、例えば三石では写万部山に登ってぎりぎり助かった人の話なども残っている。

なぜこの地震だと特定できるのだろうか?それは伝説で語られている通り、数千年噴火していなかった北海道の火山が、この地震の後に次々と噴火を始めているからだ。

| 噴火年 | 火山 | 前回の噴火から |

|---|---|---|

| 1640年 | 駒ケ岳 | 5000年ぶり |

| 1663年 | 有珠山 | 7000年ぶり |

| 1667年 | 樽前山 | 3000年ぶり |

駒ケ岳の噴火では山体崩壊による大規模な津波が発生しており、北海道の太平洋沿岸では甚大な被害が出たらしい。この津波の記憶は慶長三陸地震とあわせて凄惨にアイヌたちにも残されたのだろう。有珠山噴火では虻田コタンが全滅し、胆振西部のアイヌたちが長万部方面に逃げたことが伝承されている。山を越えて虻田アイヌが小樽に移り住んできたのもこの噴火後かもしれない。

なお伝説では「有珠山→駒ケ岳→樽前」の順番で噴火したことになっている。これについてはこんな記述もあった。

『松前年々記』や松浦武四郎の『東蝦夷日誌』など一部資料には「慶長十六冬十月臼岳焼」との記録が見いだされるが、これは同年1611年に発生した慶長三陸地震を混同したものと考えられ、現在では有珠山の噴火記録としては認められていない。

有珠山/Wikipedia

伝説を信じるなら1611年に先に有珠山が噴火しており、東蝦夷日誌の記録は正しいことになる。

いずれにせよ、伝説にある「これより前に蝦夷に火山はなかったが、地震後に3つの山が次々と噴火した」という歴史は正しく、この伝説は17世紀について述べていたことがわかる。

一連の地震・津波・噴火によって蝦夷地は甚大な被害を受け、やがて1669年の「シャクシャインの蜂起」という大事件につながっていく。その後、アイヌは自治権を失い、やがて日本に従属していくことになる。

和人の伝えた二島伝説

諏訪大明神絵詞

実は北海道が2つの島だったという話は、もっと昔に出てくる。それは鎌倉時代の1356年に書かれた「諏訪大明神絵詞」である。その部分を引用してみよう。

蝦夷が千島と云えるは、我国の東北に当て大海の中央にあり、日の本・唐子・渡党、此三類各三百三十三の島に群居せりと

二島は渡党に混す、其内に宇曽利鶴子別と万当宇満伊などいう小島どもあり

諏訪大明神絵詞・縁起第三(抄)

蝦夷が千島の333の島のうち、2島に渡党が住んでいると言っている。それぞれの島は「ウソリケシ」と「マトウマイ」だ。マトウマイは松前だとして、ウソリケシはウスケシと呼ばれた函館に比定されるのが普通である。しかし松前と函館は島続きだ。

もしウソリケシがもっと道東の方の地名であったとしたら、本当に北海道が2つの島に分かれていた可能性はないだろうか?

蝦夷図

いくつかの蝦夷図では島が2つに分かれているように描かれているものもある。

例えばこの蝦夷之図も、形は歪だがよく見ると石狩川と勇払川が繋がっている。

これを見て、じゃあ本当は島は2つだったんだ、と考えられるかというとそれはなかなか難しいところだ。少なくとも、地質学的な裏付けが求められるだろう。数千年ならいざ知らず、数百年前であったら何からの痕跡は残っていそうなものだ。

地質図を見てみた所、千歳空港近辺は広く火山灰が降り積もっているようである。樽前山の噴火によって火山灰が降り積もり、海が塞がったのだろうか?もしそうだとしたら伝説通りになるが、今のところそういった報告は見たことがない。

あくまでも交通路として石狩~勇払間の舟路が知られており、それが島を分けていると誤解された……。落とし所としてはそんなところだろうか。

伝説は幻

伝説を詳しく見ていくにつれて、このアイヌに伝わる二島伝説が縄文時代の正確な記憶である可能性は、残念ながら薄れていくのを感じた。

- 縄文海進があったのは6000年以上前

- 地震と噴火があったのは約300年前

- 西部衆、東部衆、北部衆が分かれたのは約800年前

起きた出来事の年代がバラバラであり、縄文海進とアイヌの伝説を結びつけるのは難しい。しかも縄文海進でも完全にはニ島が分離していない。

つまりこの伝説は、複数の伝説が混ざり合い、組み合わさることで作り上げられていった創世神話であると言えるだろう。よって、この二島伝説から直接的に歴史を読み取ることは難しい。しかし一方で

- 西部衆と東部衆のルーツを伝える

- コロポックルとの関係がわかる

- 地震と火山の記憶が正確

- アイヌ神話のテンプレートに則っている

という点は大変評価できる。とりわけ東西のルーツに関してはとても貴重な考えを提供している。

あるいは、もしかするとひょっとして、縄文人の生き残りが数千年前の世界観を言い伝えていたのかもしれない。それがアイヌに受け継がれていたとしたら、それはとてもロマンがあることだろう。

コメント

興味を持って読ませていただきました。静岡藩が行なった調査は「蝦夷の燈」で十勝において貴重な資料となっていると思っていましたが、調査にあたった人物が白野夏雲とは知らずにおりました。早速色々調べると曽孫の方が詳しい「白野夏雲」を執筆していることを知り古本屋に注文しました。また帯広図書館に大津・十勝川学会「大津十勝川研究2」に「白野夏雲を語る」として白野 仁さん寄稿があり、また十勝の研究者 井上壽さんの残された「沙流土人問答ノ記」のコピーがありましたので、コピーを依頼し入手しました。ざっと目を通したところ「ヘンリウク」が気になり、もしかするとあの「平村ぺリンウク」から聞いた話だとすると信ぴょう性がある話だと感じております。二島伝説は本当に面白く、数年前に始めた未熟な私のアイヌ知識を広げてくれました。感謝致します。

ありがとうございます。なるほど!沙流のペリンウクから聞き取った可能性があるのですね。それはとても興味深い情報です