指をさして示せる地名

アイヌ語地名はランドマーク地名であることがほとんどである。

ランドマーク地名とは、簡単に言うと、「指をさして見せることができる地名」。今風に表現すると、「GoogleMapのピンを立てることができる地名」とでも言えるだろうか。

大通公園を歩く人に「札幌はどこですか?」と指で差してもらうとすれば、どこを差すだろうか。

たぶん指差す人がいちばん多いのは札幌駅で、あとはテレビ塔とか、時計台とか、市役所を指すかもしれない。ともあれ地名の示す範囲は広すぎて、漠然と札幌と言われてもわからない。

あるいは都通りを歩く人に「小樽」を指差して貰うとしたらどうだろう。小樽駅か、運河あたりだろうか。やはり漠然としていて、単に「ここが小樽ですよ」と言うかもしれない。

ところが小樽の原名であるオタルナイは、小樽駅から遙か東方20kmの銭函4丁目。小樽港の対岸に位置する石狩湾新港の近くにあって、「ここがオタルナイ」とはっきりと指さすことができる。何も無い荒涼とした砂浜の上の草原で、そこに「オタナイ発祥の地」という石碑がひっそりと立っている。

アイヌ語地名には今日の市町村のような広大な範囲を示す大地名はあまりなく、大抵は「そこが〇〇ですよ」と具体的に指を差すことができる。

例えば小樽の「赤岩」という地名は、今は手宮奥の住宅街を表しているが、赤岩の原名である「フレチシ(赤い立岩)」は祝津の展望台から見える立岩を示している。

「オタモイ(小さな砂浜)」という地名は、今は幸町の隣の住宅街だが、元々はオタモイ地蔵尊の下にある元海水浴場の小さな砂浜を指していた。

手稲の原名「テイネニタツ(じめじめした湿地)」は札幌西ICのあたりに広がっていた湿地帯を示していた。

琴似の原名「コトゥニ(窪地に住む所)」は、桑園駅南口で降りて南に1kmほど歩いたところ、近代美術館や知事公館のあたりにあった。ここで大規模な竪穴住居の集落跡が見つかっている。

アイヌ語地名を考える時は、その地名がどの地点を示しているかを特定するのが大切なステップになっている。

ランドマークではない地名

しかしランドマーク地名とは言えない地名解がいくつかある。

例えば丘珠は定説によると「オッカイカタムチャラパ(男が刀をばら撒いた)」の意味だという。どこで?いつ?誰がばら蒔いたというのだろう。この地名を聞けば、ああ、あの人が昔ここでばら撒いていたね、というエピソードをみんな知っていたのだろうか。

そんな伝説は伝わってはいない。

丘珠は正しくはおそらく「オカタモマナイ(川尻にツルカケモモのある川)」になるだろう。これならランドマーク地名になる。

あるいは発寒は「ハチャム(桜鳥)」の意味だという。しかし鳥はランドマークにはあまり適さない。あちこち飛び回ってしまうからだ。「ハチャムペッ(桜鳥川)」で発寒川のことを意味しているという解もあるが、当時の資料にぺツを付けて呼んだ例はほとんど見えない。

発寒は正しくは「ハッサム(山葡萄の傍)」の意味で、松浦武四郎は、安政3年、北区の川沿いで野葡萄が実をつけているところを見ている。これならランドマーク地名になりうる。実際、琴似発寒川沿いの赤坂山で山葡萄が自生しているところを見つけることができた。ここはハッサムチャシがあった処である。

鳥に関する地名

発寒や厚沢部は桜鳥だと言われているが、鳥に関する地名解で面白いのが他にも幾つかある。

網走は「チバシリチバシリと鳴く鳥」、月形の須部都川は「シペッシペッと鳴く鳥」、室蘭のチマイベツは「チパイ鳥の鳴く川」、白老のトビウは「黒い鳥がいてトビウトビウと鳴いた」などというのだという。これに関して知里真志保氏は痛烈に批判している。

しかし,「シペッ」とか,「チパイ」とか,「ト゚ピウ」とか,「チパシリ! チパシリ!」とか,まるで蝦夷語地名解を書く人のために鳴いているような鳥が,はたして実在したかどうか,すこぶる怪しく思われるのである。

(中略)分からない地名があった時は、それが短いものであったら、上記の諸例に倣って、鳥の鳴き声にしてしまうことである。

“先生にうかがいますが、サッポロの語源はなんですか?”

“アア、それですか?それは昔、神様が鳥になってこの地の上空をサッポロ!サッポロ!と鳴きながら飛んだので、そういう名がついたのです。トカチのアイヌの老人も、キタミのビホロの老人も、ハルトリの’アイヌの古老’もそう云ったのだからゼッタイにまちがいはありません!”

『アイヌ語入門』

なかなかに痛烈な論調である。

そんなわけで、鳥はなかなか地名になりにくい。

ただし鳥が絶対に地名にならないかというとそうではなく、例えば旭川の近文がある。近代で最大の古潭が置かれたところである。ここは「チカプニ(鳥の居る所)」の意味で、実際に川沿いに鷹のよく止まる蛇絞岩の大岩があったようだ。今でもその大岩は現存しており、指で差し示すことができる。

古宇は看板によると「鵜のとまる木がある処」の意味だという。古宇川河口の北西7km、キナウシの辺りにやはりチカプニという地名があり、カワウ・ウミウの好みそうな岩崖が伸びている。ただ他の要素を考えると、カワウが古宇の語源となっているかはやや怪しいかもしれない。

また小樽の張碓に和宇尻という地名がある。これはワオ鳥すなわち「アオバトの丘」の意味で、実際ここはアオバトの群生地としてよく知られている。ただし旧記によるとマウシリになっているものも多く、「ハマナスの丘」である可能性はある。

そんなわけで、ランドマークになり得るかは慎重に検討しなくてはならない。

ランドマーク地名の必要性

なぜアイヌ語地名はランドマーク地名なのだろう。それは彼らの生活様式に深く関係している。

アイヌは文字を持たなければ、地図も描かないし、道路も作らない。方位磁針すら持っていない。木々にピンクテープを巻き付けることもしないのである。にも関わらず、蝦夷の大地を縦横無尽に歩き回っていた。

例えば虻田アイヌのトネンハクは、毎年春になると出稼ぎのために有珠から小樽まで、はるばる山を越えてやって来るのだという。洞爺湖のほとりから留寿都を通り、中山峠を越えて余市岳の方に抜け、朝里岳を超えると勝納川の上流部に出る。想像するだけでも途方もない道のりである。そうして小樽に降りてくるのである。まだ残雪の残る春先。もちろん道路もなければ道標もない。頼りのなるのは目に見える地形だけである。彼の残した地名は、驚くほど正確に地形を描写している。

地名こそが唯一の道標であり、命綱であったのだ。間違った地名を付けたら迷ってしまい、遭難して命を失う。それは山だけではなく、広大な原野でも同じである。だから無駄な地名などそうそう付けない。目に見えるランドマークにつける地名。それはまるで青い道路標識のように、現在地や行き先を指し示してくれるのである。

川の名前?

彼らは川を道路のように使っていた。だから川の名前が非常に多い。

アイヌ語地名のかなりの数は川の名前とされている。東西蝦夷山川図の海岸地名の約半数が川の名前、内陸地名のほぼ全てが川の支流の名前とされている。

ところがどうだろう。川の名前と、指で差せる地名というのは若干矛盾していないだろうか。

例えば「今日は豊平川に集まろう」と約束したらどうだろう。みんなどこに集まるだろうか。ある人は豊平橋に、ある人は幌平橋に、別の人は豊平川緑地に、またある人は豊平峡まで行くかもしれない。

川というのは長い範囲を示す地名で、指でぱっと指し示すことが出来ない。

川の名前というのは、まず本流の名前をつけて、最も長い流路を持つ流れが本流とされる。そしてそれ以外の支流には1つづつ名前をつけていく。

だがこれは和人の考え方である。松浦武四郎や間宮林蔵はこの考えに基づいて地図を描いてきた。

武四郎はそれぞれの川を見ては、現地アイヌに尋ねて回った。上流にはどんな支流があるのかと。それを記録し、地図に起こしたのがあの東西蝦夷山川取調図である。

しかしこれは地図を作りたいという人だからこその発想である。アイヌは地図を作らない民である。

登山者にとって、登山道の途中にある全ての川の名前を覚える必要は無い。大切なのはどの沢を通り、どこで渡るかで、対岸にある支流はあってもなくてもあまリ関係がない。アイヌにとっても、さして目印にならないような沢にはいちいち名前をつけて呼ぶ必要がない。しかしそこで渡ったり、曲がったり、難所だったりするような所にはしっかりと名前をつけて呼ぶ。

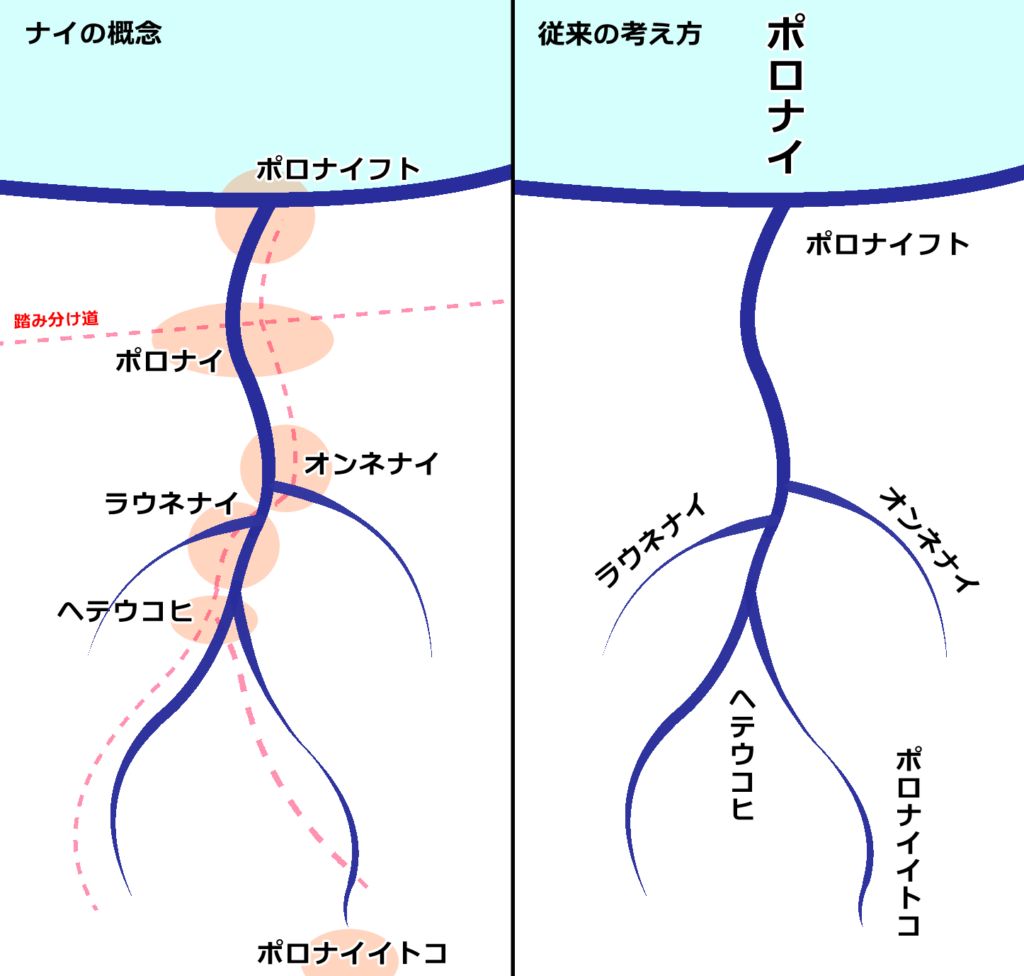

だから本流だとか支流だとかはあまり関係がなくて、実の所、川ではなく、沢に名前をつけているケースが結構あるようである。そのため同じ本流でも下流と上流では名前が違うこともしばしばある。

支流の名前

それで、川の支流を比定する時は、ただ地図を見てパズルのように一つ一つ支流をあてはめていくのではなく、まず彼らがどこを歩いたかを考えなくてはならない。実際に歩いた上で、曲がる目印になる沢、歩きにくい沢、深くて沈みそうな沢などに注目していく。

オンネナイという川名が道内にたくさんでてくる。これは「老大な川」の意味で、支流の中でも比較的大きな川を指すとされることがある。しかし地図で見てみると、ちっとも大きくないのである。

ラウネナイという川名が道内に沢山出てくる。これは「深い川」の意味で、両岸が切り立った深い谷川を指すとされることがある。確かにそういうラウネナイもたくさんあるのだが、ちっとも深くない平野を流れるラウネナイもある。

それは川全体で考えるからそうなるのであって、ピンポイントである地点を指していたと考えると、見方が変わってくる。おそらく川を渡るポイント周辺にその地名のヒントとなる地形があるのだろう。

ヘテウコヒという地名が道内のあちこちに出てくる。直訳すると〈川が互いに別れるところ〉で、よく「二俣」と訳される。「同じような大きさの川が合流する地点」の地名なのだという。しかしそれはいかにも地図的な考え方である。

登山者が悩むのは、道が二股に分かれているところで、分かれ道に来るとどちらに行けば良いか迷う。初めて歩く道ならガイドブックなどを見て正しい道を選ぼうとする。もし間違った道を進んでしまうなら体力も時間も大幅にロスしてしまうからだ。

アイヌがヘテウコヒと名付けるような場所も、そういう場所である。どっちの沢を登ればいいか。迷うようなところ。あるいは山越えルートが二股になっているところ。そういうところをヘテウコヒと呼び注意した。それぞれの支流がどのくらいの流域を持っているとかは、ちっとも関係ないのである。

たとえば銭函川の上流部に、ヘテウコヒ、ヘンケヘテウコヒという地名がある。二俣、および上流の二俣の意味である。下のヘテウコヒで右の沢沿いに登っていくと春香山から朝里岳の方に抜けて倶知安の方まで行く山越えルートがあった。また上のヘテウコヒで左に登っていくと奥手稲山に出て、発寒川の上流や札幌北ノ沢の方まで越えて行く山越えルートがあった。どちらのヘテウコヒでも曲がらずに本流をまっすぐ進んでいくと、やがて急傾斜の酷い崖に突き当たり、それ以上進むことが出来なくなる。

ヘテウコヒは言わば曲がり道を示す看板のようなものだったのである。

現地調査の大切さ

それで、地名の比定の際に地図を見るのは勿論大切なのではあるが、地図ばかり見ていても見えてこないものがある。むしろ現地に立って、彼らと同じ目線でその地形を眺め、目印となるものを探す。それが地名比定の際には欠かせないステップになってくる。様々な日誌類を眺め、彼らが実際にどこを歩いたのか。どこを渡ったのか。どの風景を見たのか。残念ながら地形が変わってしまって現存しないようなランドマークもたくさんあるが、古地図や日誌類を読んでできるだけ当時の風景を思い浮かべていきたい。

そうして見つけ出したランドマークが、地名の意味とぴったり合致した時、自信を持って地名解を紹介することが出来る。

ランドマーク地名の判断

ある地名がランドマーク地名かどうか。ここでいくつか例を挙げてみるので、考えてみて欲しい。

- ラオシュマナイ〈先祖が下り入った処〉→蘭島

- ウショロ〈入江の内側〉→忍路

- ハルポロ〈食糧が多い〉→有幌

- カムイヘロキ〈神のニシン〉→神居古潭

- クマウシ〈魚干し棒のたくさんある処〉→熊碓

- テムィヤ〈甘藻の岸〉→手宮

この中に、ランドマーク地名ではない地名解が3つほど含まれている。どれがそうなのかわかるだろうか。

札幌のランドマーク

さて、冒頭で述べたサッポロのランドマークは一体どこにあるのだろうか。

山田秀三先生は、入念な現地調査の末に、それをついに見出すことができた。素晴らしい研究スタイルである。その風景はミュンヘン大橋の上から見ることができる。パラピウカとも呼ばれる石原である。

しかし自分は、もっと別のものがサッポロであったのではないかと思っている。それはずっと大きくて、札幌の街のほとんどどこからでも見えて、まさしくランドマークとなっている地形である。

次はそれについて考えたいと思う。

コメント