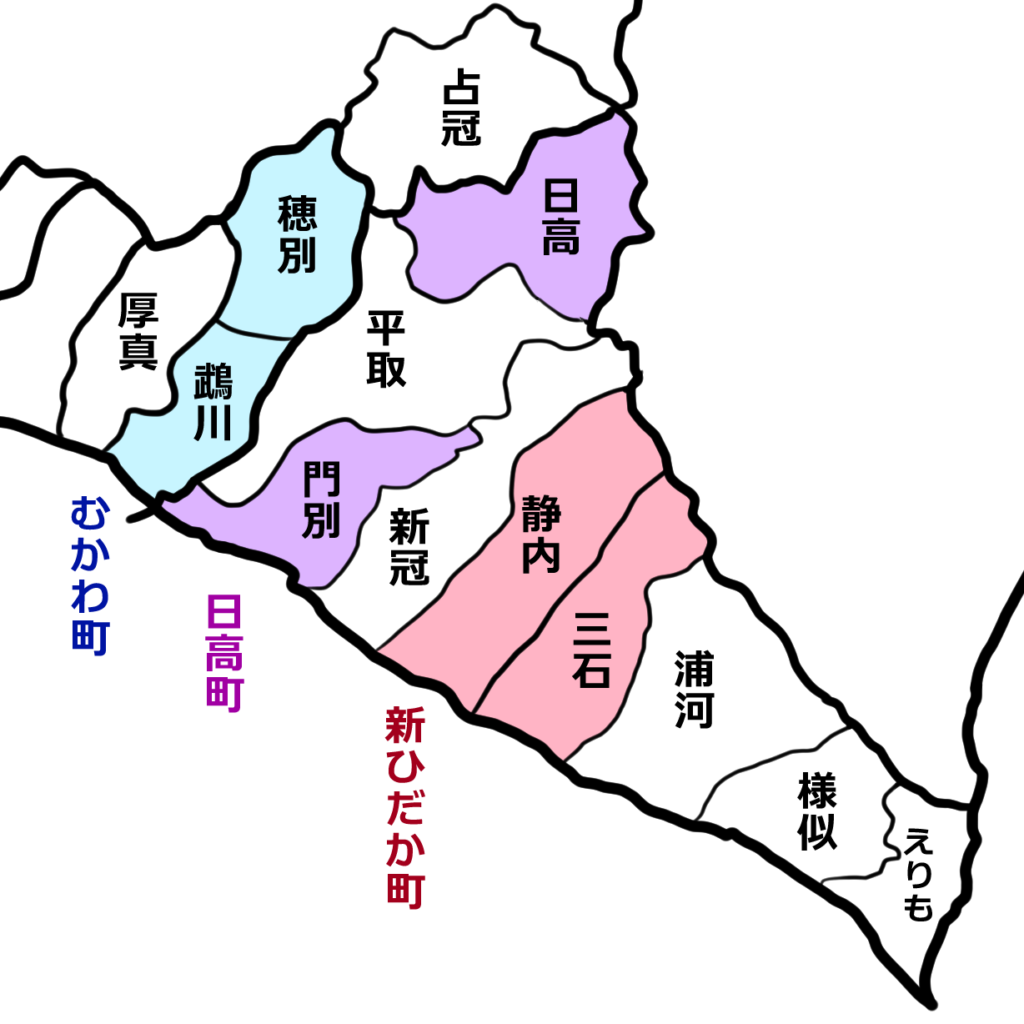

日高の行政区分

2つの日高

「日高」と言うとどこを思い浮かべるだろうか。日高地方には「日高町」と「新ひだか町」の2つがあり、ややまぎらわしい。それでいて日高振興局の所在地は浦河にある。

「新ひだか町」は2006年に「静内町」と「三石町」が合併してできた新しい町であり、経済的にも位置的にも日高の中心的な町になっている。新ひだかと言うより静内と言われたほうがピンとくる人のほうが多いかもしれない。

一方で「日高町」は同年の2006年に「日高町」と「門別町」が合併してできた新しい街で、町役場はかつての門別町のほうにある。以前の日高町は道の駅があるほうで”樹海ロード日高”の名を冠するだけあり、山奥にぽつんと出現する市街地という印象すらあるところだ。それだけでなく、2つの間に平取町があり、大きく分かたれた飛び地の街区になっている。

この日高町の合併に関しては一悶着あり、かつては日高町・門別町だけでなく、平取町も合併する予定であった。さらに隣の鵡川町と穂別町も加わり、かなり大きな町になる可能性があったが、直前で平取町が難色を示し、その輪から抜けてしまった。それを見て鵡川町と穂別町も離脱し、独自に「むかわ町」として合併している。その結果、残された日高町と門別町が飛び地として合併することになったのである。

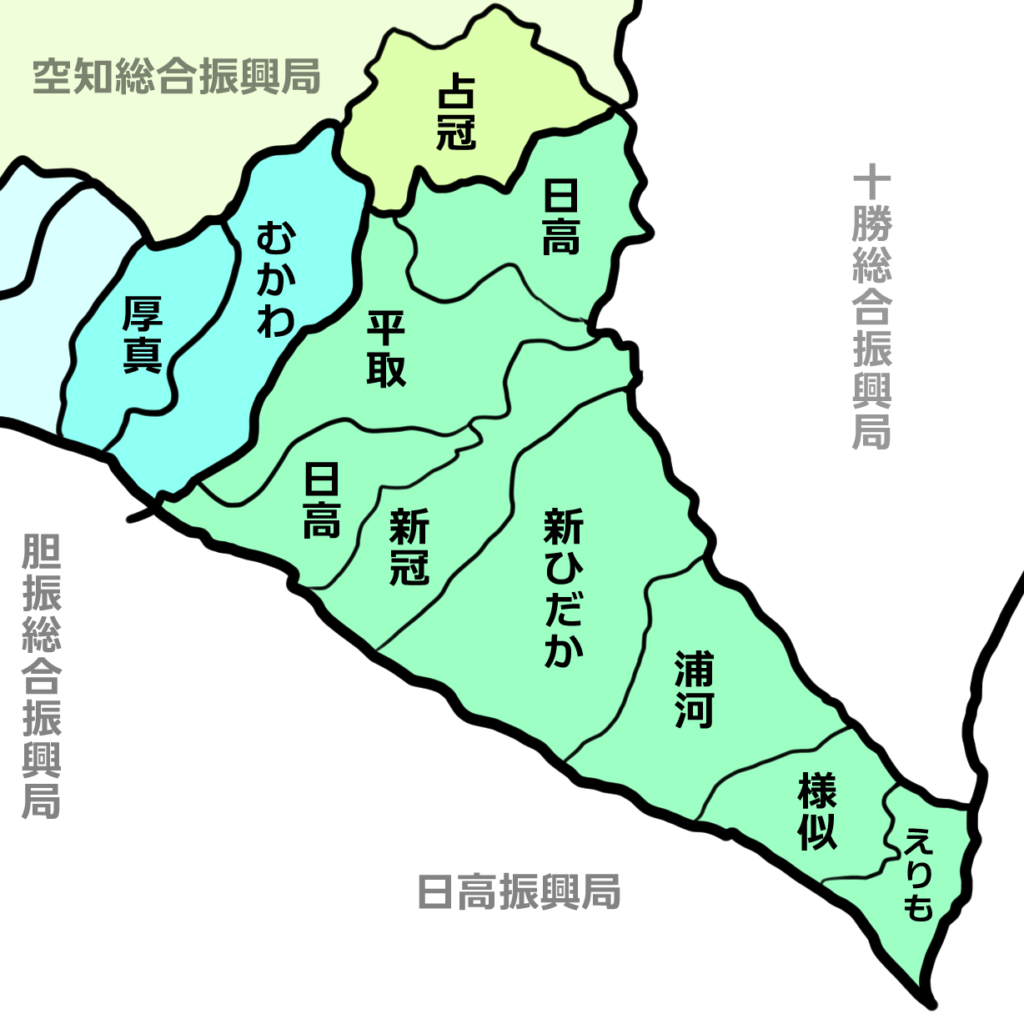

感覚的な日高地方

狭義の日高地方は、日高町・平取町以東の日高振興局になるが、感覚的には鵡川流域の鵡川町・旧穂別町・占冠村に加えて厚真町あたりまでが日高地方という感じがある。

日高自動車道のルート上にあるし、かつて伸びていた日高本線も現在は終点・鵡川で止まっている。そして前述のように鵡川地域は日高町との合併を模索していたこともある。もし実現していたら名実ともに日高地方に組み込まれていたことだろう。

また占冠村はシ・ムカップの地名が指すように鵡川上流部である。地理的に見て、これらが広義の日高地方と言えるかもしれない。

日高の主な地名の由来

日高(ひだか)

日高というのは和名で、日本書紀に出てくる東方の国・日高見国に由来する。命名したのは松浦武四郎。

景行天皇二十七年春二月、武内宿禰自東国帰而奏言「東夷之中有日高見国其男女椎結文身為人勇悍是総曰蝦夷亦地沃壌而嚝激之可取」也 ―― 日本記

当時日高見国は常陸国、また陸奥相馬郡日高の妙見之社等、その古跡付会し候えども、紀中、文身為人勇悍是総て曰く、蝦夷の文字にてもこの地たる事

蝦夷地国名之儀申上候書付 / 松浦武四郎

この日高見国とは、常陸国とも、石巻に流れ落ちる北上川のこととも言われるが、はっきりした場所はわかっていない。いずれにしろ、日の出ずる方向を見る国、すなわち大和から見て東方の国を意味するのだろう。この日高地域はアイヌの東部衆が住んでいたところであるから、うまい当て方をしたものである。なお武四郎はアイヌの北部衆が住んでいる地域を同様に「北見国」と名付けている。

道の駅のある旧日高町市街地は、もともとは「右左府村」と呼ばれたところであり、日髙の地名の由来に直接的な関係があるわけではない。新ひだか町と同様に、日髙地方にある村々が合併する際に後からつけられた地名となっている。

平取(びらとり)

- pira-utur〈崖の間〉

平取といえば二風谷のアイヌコタンがあるところで有名だ。白老・平取・阿寒は現代の北海道の三大アイヌコタンということもできる。平取のある沙流川流域に住むアイヌはサルンクル(沙流の人々)と呼ばれ、西のアイヌ集団の中心的なグループのひとつだった。

さて平取といえば pira-utur〈崖の間〉の意味である。定説ではペンケ平取川とパンケ平取川の間のことだとされているが、正しくはそちらではなく「ハヨピラ」と「クオピラ」という2つの崖に挟まれた場所に関する地名である。hay-o-pira とは〈蕁麻の崖〉、ku-o-pira とは〈仕掛け弓の崖〉の意味だ。

このハヨピラの崖にはUFO伝説があり、民間のUFO団体が謎の施設を作っていたことがある。今も廃墟として残っており、オキクルミ像や壁画やUFOのオブジェ、さらに崩れかけた急階段の上には展望台もある。かつては復元されたアイヌのチセなどもあったようだ。

門別(もんべつ)

- mo-pet〈静かな川〉

門別は現在の日高町の町役場があるところで、かつては沙流郡門別町といった。

駅名やインターチェンジ名は日高門別。「モンベツ」という地名は北海道にたくさんあるので区別するためである。現在残っている地名だけでも10以上ある。

| 地名 | 所在地 | 通称 |

|---|---|---|

| 門別 | 沙流郡日高町 | 日高門別 |

| 捫別 | 日高郡新ひだか町 | |

| 門別 | 様似郡様似町 | |

| 紋別 | 紋別市 | 北見紋別 |

| 紋別 | 千歳市 | |

| 紋別 | 伊達市 | 伊達紋別 |

| 紋別 | 山越郡長万部町 | |

| 紋別 | 広尾郡広尾町 | |

| 藻鼈 | 紋別市 | |

| 茂別 | 勇払郡むかわ町 | |

| 茂別 | 北斗市 | 北斗茂辺地 |

モンベツは mo-pet〈静かな川〉の意味であるとされる。ただ非常に多くの地名がモンベツと記録しているのが興味深いところだ。p の前で一度口を閉じるためにンがあると聞き取られやすいのだろうか。アイヌ語のン音は弱いため、時々現れたり消えたりする。

新冠(にいかっぷ)

- ni-kap〈木の皮〉

- pi-pok〈岩の陰〉

新冠はサラブレッドの町としてよく知られており、”新しい冠”というのまさにぴったりな地名と言えるだろう。新冠(ニイカップ)というといかにもアイヌ語らしい響きがする。似たような地名に占冠(シムカップ)もある。しかしじつはこれは和人がつけた地名だということはあまり知られていない。

ニイカップが意味する ni-kap とは〈木の皮〉を表す言葉だ。だがこういう、直接的に地形に関する名詞がない地名というのはあまり例を見ない。松浦武四郎はそのことをこのように書いている。

この地、原名ビボクと申し候処。唱悪く候間、文化六年羽太安藝守、この川に楡榀等木多くある故、ニイカフと改めるるに、夷語ニとは木の事、カブとは皮と申す事。この所にて木の皮を剥き用候間、かく号く候由。訳して木皮の義に御座候。

蝦夷地郡名之儀申上候書付 / 松浦武四郎

ということで、元々この地は「ビボク」といったが、1809年に松前奉行の羽太正養がいいにくいということで”木の皮”を意味する「ニイカフ」に改め、それが今日の新冠になったというのである。この羽太正養は支笏が”死骨”につながるから縁起が悪いといって、千歳に改めさせた人物でもある。松浦武四郎は元の地名であるビボクを尊重し、自身の新冠探訪記に「東部毘保久誌」と名付けている。

このビボクとは pi-pok〈岩の下〉の意味で、新冠川河口西岸にある判官岬の判官館の大岩に由来する。ここにピポクチャシがあり、アイヌたちの見張りや祭りの場となっていたようだ。

なお判官というのは源義経のことで、ここも源義経伝説の地ではあるが、他と同様に後付の伝説であることは疑う余地もない。義経がここに砦を築いたが、現地のメノコと恋に落ち、メノコがこの崖から身投げをするというお決まりのパターンで終わっている。

またこのピポクは、乱を起こしたシャクシャインが松前藩によって謀殺された地でもある。

静内(しずない)

- situ-un-nay〈峰にある沢〉

静内は新ひだか町の西側にあり、日高地方の中心的な街として栄えている。春になると二十四間の桜並木が美しく咲き賑わう。この市街地や桜並木の傍を流れる川を現在は静内川というが、これは移動地名であって、元々のシズナイは静内川から10kmほど南東にあり、その名も「元静内」である。ここに開拓者集団上陸の碑がある。

静内はsitu-un-nay〈峰にある沢〉の意味だろう。現在の静内川はもともとシベチャリといった。sipe-ican〈鮭の産卵場〉という説もあるが、イチャン地名はもっと上流にあるのが普通であり、染退は si-pet-car〈本川の口〉の意味になるだろう。

シベチャリは寛文蝦夷蜂起(シャクシャインの戦い)で重要な役割を果たした場所で、メナシクルの大将シャクシャインの本拠地だった。静内川河口の崖の上にシペチャリチャシがあり、シャクシャイン像が立っている。

三石(みついし)

- nit-us-i〈串岩ある所〉

三石というとなんとなく和名のようでどこかに三つの石があったのではないかと考えてしまうが、これもアイヌ語由来のようだ。

三石川の河口から2kmほど上流に「蓬莱山」と呼ばれる大岩があり、これを「イマニッ(焼串岩)」といった。これは文化神オキクルミが鯨を刺して焼いた串なのだという。それまで民は火を使うことを知らなかったのだ。この焼串や火の使い方をオキクルミが伝授するタイプの伝承は登別や平取や長万部にも伝わっている。よって、三石は蓬莱山公園の大岩に由来しnit-us-i〈串ある所〉の意味になるだろう。伝承によるとこの岩の上には北海道中の草木があるとも言われ、昔からアイヌ達は木弊を捧げていたという。

現在も鳥居が設けられ、そこから1番上まで登ることができる。いくつものロープをつたうなかなかハードな行程だが、上には古い祠と松の木などが植わっている。

浦河(うらかわ)

- ur-rap-ka〈下る丘の上〉

浦河は日高振興局の庁舎がある町で、日高地方の中では新ひだか町に続いて2番目に人口が多い。

現在、浦河の町役場がある中心街はかつて「ムクチ」あるいは「ムコベツ」と呼ばれていたところで、muk-ot-i/muk-ot-pet〈ツルニンジンのある所〉の意味だろうか。向地川/向別川として地名が残っている。そしてその浦河中心街から西方8kmほどにある萩伏の「元浦川」がもともとのウラカワであった。これも移動地名である。

それにしても浦河は謎多き地名である。初出の津軽一統志ですでに「うらかわ」とあり、元禄郷帳でも「浦川」で、ウラカワ以外の表記ブレが見えない。「浦」といえば「入江」をあらわす日本語であり、ここからすると和名と考えるのが妥当のように思える。

ただウラ地名はほかにもいくつかあり、とくに十勝の「浦幌」に関してはいかにもアイヌ語地名のような響きがある。ほかにも静内の「有良川」や、標津の「ウラップ川」などがあるため、これらもあわせて考える必要がありそうだ。しかしウラ地名には uray〈梁〉や uras〈笹〉を使ったものも多いため、これらは除いて考える。定説では urar-pet で〈霧の川〉とされているが、江戸時代の文献に「ウララペツ」という表記は見えない。

標津にウラップという地名があることから、仮に ur-rap〈下る丘〉という語を考えてみた。「ur-rap-ka〈下る丘の上〉:浦河」「ur-rap-or〈下る丘の所〉:浦幌」とどちらも満たすことができる。松浦武四郎は「本名ウラカにして」と言っている。ウラカから浦河になったかもしれないと一応仮説をたてておく。ただ一番可能性が高いのは、やはり「浦の川」という和名になるだろう。

様似(さまに)

- sama-an-i〈横たわるもの〉

様似はかつて日高本線の終点があったところで、海岸にはエンルム岬や親子岩、塩釜ローソク岩などが海岸に立ち並んでおり、美しい所である。

サマニの由来は定説ではサンマウニで〈朽ち木のある所〉だとか、エサマンベツで〈カワウソ川〉だとか言われているがどうにも信憑性は薄い。

ポイントは今井図などで「エシャマニ」となっているところだ。接頭辞の e- や o- はついてもつかなくても文法的にはあまり変わらないが、つけることで「上に」「下に」といったニュアンスを付け加えることができる。ここから長万部などと同様の地名だということがわかる。「写万部山(長万部)」「社万部山(三石)」「紗万部(択捉)」「老者舞(釧路)」「様見/様舞(池田)」「イサマナイ(黒松内)」といった地名は各地にある。また様似川上流にも「エサマンベツ」がある。

sama-anで〈傍に横たわる〉といったニュアンスがあるようだ。e-sama-an-i〈上に横たわるもの〉といったところで、eを取っても sama-an-i〈横たわるもの〉。いずれにせよエンルム岬のことだろう。あるいは裏手にある観音山のことかもしれない。なお武四郎はアイヌから「高山在る」の意味だと聞き取っていた。

様似漁港の堤防の先にあるエンルム岬は、ニチネノンカルベともいって、文化神オキクルミが魔神を見張る所だという伝説がある。

襟裳(えりも)

- enrum〈岬〉

襟裳といえば襟裳岬。森進一が「何もない」と歌ったところであるが、襟裳岬はぜひ一度は行きたいところである。イメージ的には北海道南端のようだが、実際は函館のほうが南にある。襟裳岬には風の館という人工的に起こした強風を体験できる施設があるが、訪れたときはそんなものを使わなくても吹き飛ばされそうなほどの風が吹いていた。

襟裳はそのまま enrum〈岬〉の意味で、少し分解すると en-rum〈突き出た頭〉という意味合いになる。アイヌ語のン音は弱いため、時々現れたり消えたりする。erumで〈鼠〉という説があるが、たまたま音が似ていただけだろう。余談だが北大にあるエルムの森は楡を意味するelmであり、これは英語なので全く関係がない。

他の地名の由来

幌泉(ほろいずみ)

- poro-entum〈大きな崖面〉

幌泉はえりも町の町役場があるところであり、古くはこちらで呼ばれることが多かった。かつては「幌泉郡幌泉村」であったが、昭和45年に「幌泉郡えりも町」に改称した。

幌泉は定説では poro-enrum〈大きい岬〉を意味し、これは襟裳岬のことなのだという。だが幌泉と襟裳岬は離れすぎているし、襟裳のアイヌをこちらに移動したという話も聞かない。だいたい「ホロエンルム」が「ホロイズミ」に転訛したと考えるのはちょっと無理矢理が過ぎる話だ。同様に室蘭はかつては「絵鞆」と呼んでおり、定説ではこれも enrum〈岬〉なのだという。だが「エンルム」が「エトモ」になるのもやはりおかしい。

「エンルム」と「エントモ」という地名は全道各地にあり、いずれも岬を表すが、エンルムのほうがより際立って突き出ており、エントモのほうは地図上で見るとあまり岬のようには見えないという特徴がある。エンルムとエントモは別物なのだ。tom/tumは〈崖面のように、 正面に見えてぶつかったり当たったりし得るような面のまん中あたり〉を指すのだという。そこからすると en-tum は〈突き出た崖面〉で、幌泉は poro-entum〈大きな崖面〉くらいの意味になるだろう。これならホロイズミに転訛したとしても不自然ではない。ポロエントゥムとは襟裳港の背後にあるせり出した崖地を指すのだろう。この55mの丘が幌泉市街地を二分している。

なお似たような地名として、浦河の東の方に「白泉」がある。これも同様に sir-o-entum〈山につく崖面〉と解することができる。

沙流(さる)

- sar〈草原〉

- si-sir-mukka〈大地が塞がる所〉

沙流川は日高町と平取町を流れる川で、隣の鵡川と並んで近世アイヌの中心的な居住地である。とりわけ二風谷のコタンはアイヌ文化博物館として復元され、アイヌ文化を現代に伝えている。

沙流とは sar〈草原〉のことで、日高町富川の草原地帯を指してそういったのだろう。明治初期は佐瑠太:sar-putu〈サル川の河口〉とも呼ばれていた。また去場という地名が今もあり、sar-pa〈草原の上手〉の意味である。

沙流川のもう一つの呼び名に「シシリムカ」がある。これは si-sir-mukka〈大地が塞がる所〉の意味で、鵡川の mukka-p〈塞がる所〉と同様に、河口が砂丘上になりときどき塞がることに由来するのだろう。似たような地名は外に、共和町堀株川の旧名・尻深:sir-pukka〈大地が盛り上がる所〉などがある。

波恵(はえ)

- hay-o-pet〈蕁麻の川〉

波恵川は日高町門別のひとつ東にある川で、ハエの川とは面白い響きをしている。だが歴史上では少し重要な場所となっている。というのも、あのシャクシャインのライバル・オニビシが本拠地としていたところだからである。

1860年代、胆振から日髙にかけて、西部衆と東部州が静内川の漁業権を巡って争っていた。ささいな小競り合いからやがて本格的に衝突し、松前藩まで巻き込んで、やがては蝦夷地全体の蜂起へと広がっていく……。その発端の事件の一方の当事者が、この波恵川流域を本拠地としていたのである。この集団をとくにハエクルという。

この地名は単に「ハエ」ないし「ハイ」と書いてあることが多いが、秦蝦夷島図には「ハヨベツ」と書いてあるので、hay-o-pet の意味だろう。なおオキクルミの降臨したというハヨピラとよく似ているが、それは平取の地名である。

厚賀(あつが)

- ap-pet〈湾曲する川〉

- kapar-i〈平らな所〉

厚賀は日高町と新冠町の境界近くにあり、日高厚賀ICは2025年現在、日高自動車道の終点になっている。厚賀という地名は「厚別」と「賀張」を組み合わせた地名である。

賀張は kapar-i〈平らな所〉という意味だろうか。

厚別のほうはなかなか難しい。札幌市にも厚別という地名があるが、あれは旧記類にはハシュシベツなどとあって、has-us-pet〈低木のある川〉の意味だ。この「厚」がつく地名は外にも厚岸、厚田、厚沢部などがあり、いずれも解釈が定まっていない。

日高の厚別に関しては ap-pet〈湾曲する川〉という形を考えてみた。nut が〈川の瀬〉で、nut-ap は〈川の湾曲部〉になる。 どうやら ap には〈湾曲〉といったニュアンスがあるらしい。ap は〈釣り針〉の意味もあり、これは湾曲部という意味から釣り針に派生したのだろう。平取には「アベツ川」があるが、これも厚別と同様に ap-pet〈湾曲する川〉になりそうだ。

厚岸も ap-kes〈湾曲部の末端〉と考えれば【p-k→kkの法則】、鉤爪のように湾曲する厚岸半島の地形に合致する。他のアツ地名のいくつかも、この解釈は使えるかもしれない。

節婦(せっぷ)

- sep〈谷崖〉

節婦は新冠市街地の西側にある小集落で、かつては日高本線の節婦駅もあった。

川名としては「節婦川」と「大節婦川」があり、これはそのまま「ポンセップ川」「ポロセップ川」から来ている。このような地名パターンの場合、”セップ”というのはもともと川につけられた地名ではなく、はじめはこのあたりのどこかの地形をあらわした地名で、それが後に川に転用されたものだと考えることができる。駅名起源では poro-sep-pet で〈親である広い川〉と解されているが、これは再考の余地がある。

sep というのは〈広い〉という意味の動詞であるが、地名ではしばしば名詞のように使われている。この節婦のほかにも、丸瀬布や賤夫向(sep-munke-p)、茂津多のセポマイ、オニセップなどあちこちにあり、これらは明らかに名詞だ。sep の名詞としての用法は、バチェラー辞典によると〈小さき谷〉とある。ただこの辞典の記述をそのまま言葉通りに受け入れるのは難があるので、地形的な特徴をよく観察する必要があるだろう。

sep地名に共通するのは崖がぎりぎりまでせり出していて、その下にわずかに通路や小屋を建てるような空間があるような場所だ。件の”小さき谷”というのもそういったニュアンスがあるのだろう。強いて和訳するなら〈谷崖の下〉くらいの意味あいではないだろうか。

平取町の地名

最後に、平取の地名をさらっと見てみよう。平取のアイヌ文化博物館の椅子に地名解がたくさん載っていたが、その補足もかねて。

二風谷(にぶたに)

- nipu-ta-an-i〈倉がそこにある所〉

定説では ni-tay〈木の林〉になっているが、ニタイからニブタニに転訛することはないだろう。nipuとは〈木の倉〉のことで、「これ土人の庫の事也。木を組み上げて立てしもの。この辺へ土人等、鹿のアマホを掛けに来たり、その肉をこの庫へ入れ置きために作りしものや」(戊午日誌)と松浦武四郎はニプについて説明している。

紫雲古津(しうんこつ)

- sum-un-kot〈西にある谷〉

su-un-kot〈鍋のある谷〉とも解釈することができ、この村出身のアイヌは明治時代に名字をつけるさいに「鍋沢」を名乗ったそうだ。ただ、位置関係を考えると「西」と解釈するのが自然な感じがする。

去場(さるば)

- sar-pa〈草原の上手〉

沙流川の「沙流」とは日高町富川地区あたりに広がる草原のことで、その上手にあたるのが去場の一帯なのだろう。

荷菜(にな)

- ninar〈台地〉

定説では「ヒラメ」のこととされているがそれはないだろう。平取市街地の一帯はちょっとした台地になっており、沙流川の氾濫からも守られていたのだろう。遺跡の分布から、このあたりは縄文時代から集落が形成されていたようである。近世に義経神社が建立されている。

小平(こびら)

- ku-o-pira〈仕掛け弓の崖〉

平取の由来は pira-utur〈崖の間〉で、平取橋のところで向かい合う「ハヨピラ」と「クオピラ」の2つの崖から来ている。その東側の崖がクオピラで、小平の由来になったのだろう。ちなみにハヨピラは hay-o-pira〈蕁麻の崖〉である。

白鵜(しらう)

- sir-aw〈山峰の枝〉

現在の「川向」地区。シラウ川がある。定説ではsiraw〈虻〉のこととされているが、白老と同様に枝分かれした山峰のことを指した地名だろう。

亜別(あべつ)

- ap-pet〈湾曲する川〉

定説では a-pet〈座る川〉と解されているが、類例がない。日高厚賀の厚別川と同じだろう。

看看(かんかん)

- kankan〈腸〉

カンカンという地名はあちこちにあり、いずれも細かく蛇行している川を指している。

遍名古礼(ぺなこり)

- pena-kor-i〈川上の所〉

ペナコリ川とペナコレ川があるがどちらも同じだろう。ユーカラの語り部で有名な「川上まつ」さんの名字の語源でもある。

荷負(におい)

- ni-o-i〈木の多い所〉

糠平(ぬかびら)

- noka-pira〈姿ある崖〉

アイヌの始祖神であるオキクルミのチャシと言い伝えられている崖がここにある。nupka-pira〈野原の崖〉とか nokan-pira〈細い崖〉といった無難な解も考えられるが、ここは伝説を信じてnoka-piraで〈オキクルミ神の姿がある崖〉と解してみることにした。なお nukar〈見張る〉 は他動詞なのであてはまらない。

貫気別(ぬきべつ)

- nupki-pet〈濁川〉

ルスツリゾートのスキー場がある山も貫気別山で全く同じ語源である。釧路の音別にもヌプキベツという川がある。

芽生(めむ)

- mem〈泉〉

奇しくも現在は平取ダムによって人工湖になっている。

長知内(おさちない)

- o-sat-nay〈河口が乾く川〉

全道にたくさんある地名パターンで、渇水期に河口が干上がりやすい川につく地名。

幌毛志(ほろけし)

- poro-kes-oma-p〈端にある大きな川〉

ホロケシオマップから来たようだ。幌消末峰という漢字の当てかたもある。かつて富内線が通っていたところ。

振内(ふれない)

- hure-nay〈赤川〉

岩知志(いわちし)

- iwa-cis〈岩山の窪み〉

cis とは〈山と山の間の窪み〉を指すことがある。崖山の麓を指すのだろう。あるいは iwan-cis〈6つの立岩〉という解釈もあり、崖山に並ぶ6つのピークを指すという説も興味深いところである。

仁世宇(にせう)

- nisey〈箱崖〉

ニセイとは川の両岸が切り立った崖になっているような地形のことで、この地名でいちばん有名なのはニセコだろう。

コメント