羊蹄山には誰もおらず

羊蹄の亡霊

Ghost of Yōtei が発売され、北海道がにわかに注目されている。ゲーム内では羊蹄山麓のみならず北海道の広い範囲を歩いて探索することができ、北海道の自然を存分に楽しむことができる。とりわけ後志のシンボルである美しい羊蹄山が、世界中に知られるようになったのは素晴らしいことだ。

少し前に別ゲームが弥助事件によって炎上したばかりであったので、ヨーテイも史実とは違う!というようなよくない炎上の仕方をするのではないかと心配していたが、幸いにもゲーム内容に関してはそういったカウンターカルチャーはあまり起きなかったようだ(それとは別に開発者個人の政治的発言で炎上しているようだが)。

実のところヨーテイは北海道を舞台としたファンタジーのゲームとして捉えるのがいいだろう。平たく言えば史実とは全然違うということだが、そのことでなにか批判したりするつもりは全くない。ゲームは楽しいものであるべきだ。

江戸時代の蝦夷地事情

それでも、江戸時代の羊蹄山周辺は実際はどうだったのか?というのを知りたい人もいると思うので、簡単に触れておこう。

- 蝦夷地(松前半島を除く)に和人は定住していなかった

- 羊蹄山麓にアイヌは定住していなかった

この2点だけでもゲームがファンタジーであることを説明するには十分であろう。

北海道は古くから東北地方との行き来があったが、それは主に蝦夷同士の移住だった。最初に大和民族が本格的に入ったのは鎌倉時代で、罪人の流刑の地として北海道に送られた記録がある。吾妻鏡によると、鎌倉幕府は13世紀に強盗・野党・海賊などを多数流刑にしたようだ。

道南地方にはその後も和人がいくらか住んでいたが、15世紀の1457年(応仁の乱の10年前)のコシャマインの乱によって道南十二館が次々と陥落して以降、蝦夷地における和人の活動は大幅に制限されることになる。

16世紀に松前藩の祖である蠣崎季広と、アイヌ首長によって「夷狄の商舶往還の法度」が結ばれた。この講和条約は

- 蝦夷地への和人の定住を制限する

- 蝦夷地との境界線を舟で通過するときは帆を下げて一礼する

- 関税の一部をアイヌ首長に支払う

といったものであり、蝦夷地におけるアイヌの一定の自治を認めたものである。ゲームのヨーテイにおける時代背景もこの頃であったから、和人が蝦夷地に定住し住居や拠点を作ることはほとんどできなかったはずだ。

とはいえゴールドラッシュによって砂金掘り達が次々と入り、飛騨屋が蝦夷地の山林で大規模に伐木を行い、西海岸ではニシン漁のために多くの出稼ぎ漁師が入ったので、定住まではいかなくとも、和人の一時的な滞在や出入りはそれなりにあったようだ。彼らが蝦夷地の川を汚し、その魚を勝手に取り尽くしていったために、やがてシャクシャインの戦いに発展することになるのは”ヨーテイ”から60年ほど後のことである。

江戸時代の羊蹄山麓事情

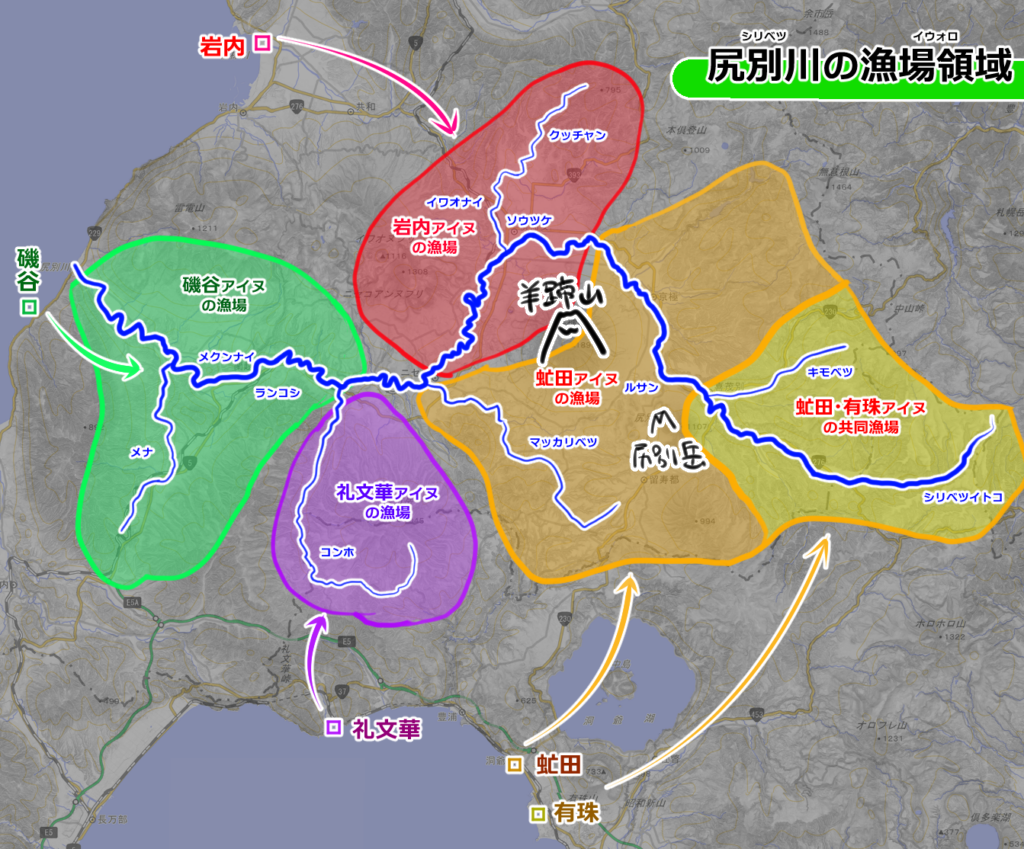

さて、江戸時代初期の北海道全土はアイヌの領域であったわけだが、羊蹄山麓に範囲を絞ってみると、ニセコ地区を含め、羊蹄山周辺にはアイヌは一人も定住していなかったのは意外なことである。尻別川上流部は虻田アイヌの出張漁場であり、鮭のシーズンだけ一時的に訪れる場所に過ぎず、アイヌの定住集落はなかった。19世紀には、尻別川は虻田・有珠・岩内・磯谷・礼文華のアイヌによって漁場が分けられており、鮭シーズンになるとそれぞれのアイヌが山を越えて鮭漁をしに来たようである。

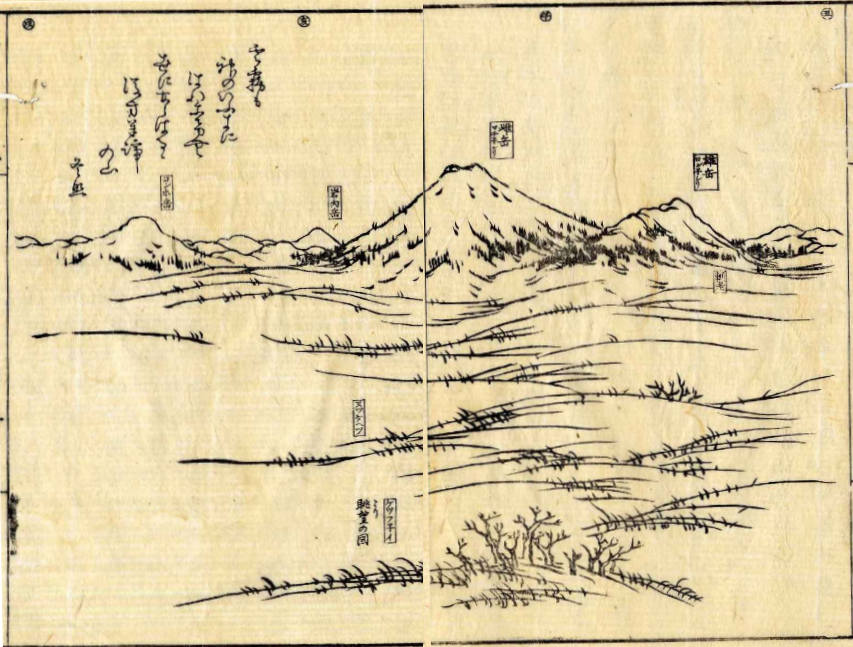

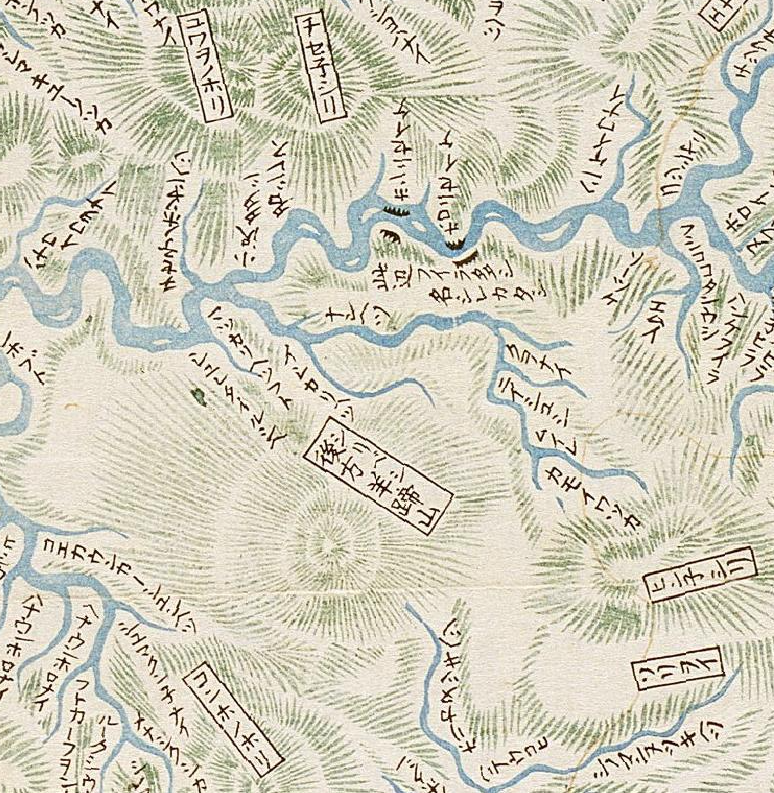

この羊蹄の地に初めて入った和人は19世紀の松浦武四郎で、彼は羊蹄山に行きたいという願いを捨てきれず、3度の挑戦によってついに尻別川下りを成し遂げ、羊蹄山をぐるりと見回すことができた。彼はその記録を地名とともに細かく日誌につけているが、ことニセコ地区に関しては第1~第80番ブイラと激湍を番号で挙げるのみで、具体的な地名はわずかしか記録していない。尻別川下りはアイヌですらほとんどしたことがなく、このあたりの地名もあまり知られていなかったようである。

倶知安橋の東側のソウスケ川のほとりや、ニセコ道の駅のカシュンベツ、京極町市街地にアイヌの小屋はあったが、一時的な滞在をする狩小屋であり、永住集落ではない。

後方羊蹄山

羊蹄山は 後方羊蹄山と呼ばれることもある。日本百名山にもこの名前で登録されている。”後方”というのだからどこかに前方羊蹄山もありそうだがそれはない。後方羊蹄山と書いて”こうほうようていさん”と読むわけではない。正しくは”しりべしやま”である。

羊蹄山の隣に尻別岳もあり、「しりべしやま」と「しりべつだけ」でよく似ている。そもそもどちらも尻別川をもとに名前が取られているのだから仕方がない。羊蹄山が後方羊蹄山なら、尻別岳は前方羊蹄山か。アイヌはこの2つの山をマチネシリ(女山)・ピンネシリ(男山)と呼び、マチネシリのほうはマッカリヌプリとも呼んだ。つまり後方羊蹄山と名付けたのは和人である。そして江戸時代の頃は羊蹄山のほうをシリベツ岳と呼んでいたこともあった。だがこれは和人の勘違いだったらしい。

後方で「しりべ」と読み、羊蹄の2文字で「し」と読むという、なかなか変則的な当て字である。後方羊蹄は日本書紀に、阿倍比羅夫が政庁を置いた場所として出てくる。そもそも日本書紀に出てくるのは「後方羊蹄」であり、「後方羊蹄山」ではない。シリベシを訳すと sir-pes-i〈山に沿う所〉の意味で、山の名前ではなく、拠点の地名だったのだ。後方羊蹄山という言葉が初めて出てきたのは18世紀の菅江真澄で、「後方羊蹄日誌」でその名を広めたのは19世紀の松浦武四郎であろう。

よって羊蹄山が中世から後方羊蹄山と呼ばれていたというのは正しくない。ヨーテイの舞台である17世紀には、まだその名では呼ばれていなかったのである。

これらのことからして、ゲームとしてのヨーテイはファンタジーであるが、もちろんそのことを批判したりするつもりはない。繰り返すがゲームは楽しいものであるべきだ。

阿倍比羅夫の蝦夷征伐

大和王権と蝦夷

畿内を都とした大和王権は東日本に住んでいた蝦夷の討伐を進めていき、平安初期の征夷大将軍・坂上田村麻呂の北征によって青森県を除く本州の大半を制圧した。

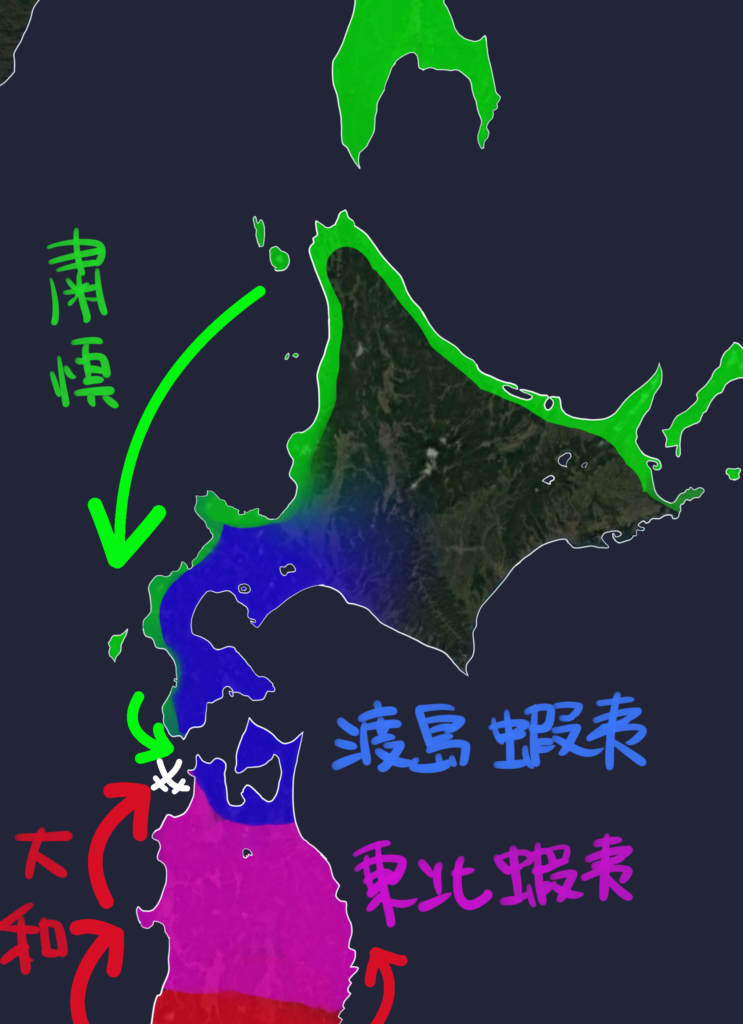

その坂上田村麻呂よりさらに前、7世紀の奈良時代。阿倍比羅夫が蝦夷の北征をしたことが日本書紀に記録されている。秋田や津軽の蝦夷を従えただけでなく、渡島蝦夷の要請に応じて粛慎の討伐まで行っている。この粛慎とはアムール川に源流を持つオホーツク文化人のことで、一説では阿倍比羅夫は北海道まで行ったというから驚きである。

阿倍比羅夫は討伐を終えると、蝦夷の後方羊蹄に政庁を定めてそこに郡司を置いた。そう、この阿倍比羅夫の遠征に出てくる蝦夷の政庁こそが、後方羊蹄の由来である。はたして後方羊蹄はどこにあったのだろうか?

既存の後方羊蹄の比定

後方羊蹄はどこであるかという説には様々なものがあるが、代表的なのは以下のものである。

- 羊蹄山麓の倶知安ニセコ説

- 余市川説

- 石狩川説(※戦いの舞台)

- 胆振地方説

- 岩木山説

- 津軽半島説

まるで古代の邪馬台国論争に匹敵するくらいに場所が定まっていない。

例えば倶知安ニセコ説を最初に唱えたのは新井白石で、尻別川という地名があるのを見つけて、これこそが古代のシリベシであると考えた。松浦武四郎はその説を信じ、自ら危険を冒して何度も旅をしている。今日、あの山が羊蹄山と呼ばれるようになったのも、松浦武四郎の影響が大きい。

また余市には尻場山や大川遺跡があり、この余市こそが後方羊蹄であるとして阿倍比羅夫の石碑も建てられている。

一方、青森の人は、北海道には渡っておらず、津軽半島北部を征服したに過ぎないと言う。

はたしてどれが正しいのだろうか?

日本書紀の記録

阿倍比羅夫の北征の記述

日本書紀の阿倍比羅夫の北征に関する記述をまとめてみよう

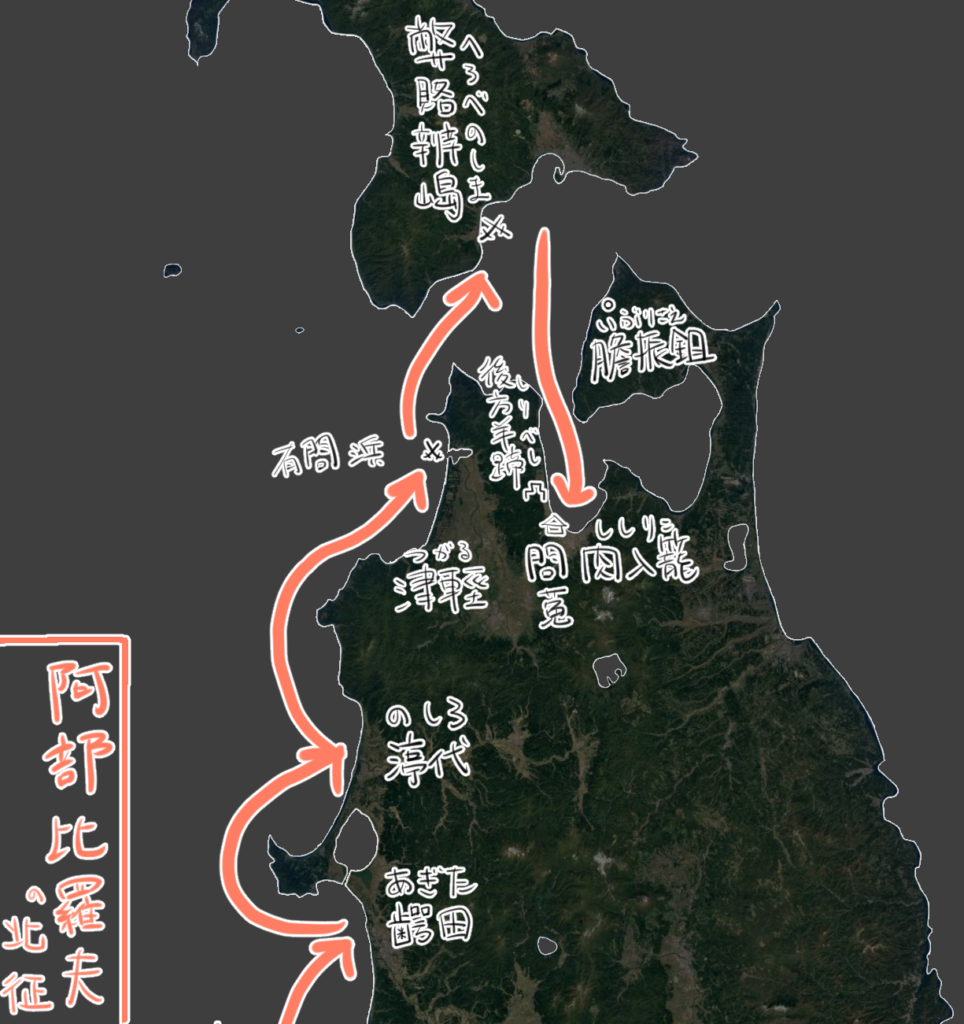

- 齶田浦にて蝦夷を征伐。齶田・渟代・津輕を降伏させ郡司を置く。

- 有間浜で渡島蝦夷を集めて饗す

- 肅愼を討ち、捕虜39人、生きている羆2頭と、羆の皮70枚を献上

- 齶田・渟代の蝦夷241人、津輕の蝦夷112人、膽振鉏の蝦夷20人を集めて饗す

- 肉入籠に入る。問菟の蝦夷は後方羊蹄に政庁を置くべしといい、郡領を置く

- 陸奥の蝦夷を乗せ、渡島蝦夷の要請に応じ、大河の畔で肅愼を討伐

- 肅愼と交渉を試みたが失敗し、弊賂辨嶋に逃げた肅愼と交戦

一応、時系列に並べてみたが、内容が似ていたり順番が交錯していたりするところがある。北伐の回数は3回とも、2回とも、1回だけとも言われる。

新たな郡の設置

実に様々な地名が出てくるが、この中で現代にもそのまま残っていてはっきりしているのは以下の3つだ

| 日本書紀 | 現代地名 |

|---|---|

| 齶田 | 秋田 |

| 渟代 | 能代 |

| 津輕 | 津軽 |

この3つに関しては異論の余地はないだろう。ポイントは、これらが郡として設置されていることである。そしてその奥に、もう一つ新しい郡を置くことになった。これが後方羊蹄を政庁とした渡島の郡である。そして興味深いのは、当時の津軽郡の郡域に津軽半島北部は含まれていない。

この津軽郡の奥の蝦夷地に、阿倍比羅夫は新たな郡を置いた(郡名は明示されていないのでここでは仮に渡島郡と呼ぼう)。

渡島蝦夷とはどこに住んでいた蝦夷なのだろうか。渡島という名前から北海道の渡島半島を想像しがちだが、北海道の渡島は後につけられた地名である。順当に考えると、渡島蝦夷とは津軽半島に住む蝦夷であり、新たに設立した渡島の郡も、北海道ではなく青森県北部と見るのが自然であろう。

地名の比定

渡島は津軽半島という仮説をもとに、日本書紀に出てくる地名の場所比定をしていこう。

大河の畔

阿倍比羅夫の船団が粛慎と交戦した大河。これは岩木川の河口と見ることができる。十三湊がある所である。

岩木川より北側は渡島蝦夷の領域であったが、粛慎が南下してきて渡島蝦夷の漁場を脅かしていた。そこで北伐に来た阿倍比羅夫に助力を求め、津軽半島から粛慎を追い出したのである。

有間浜(ありまのはま)

渡島蝦夷を集めて宴会をした場所。津軽と渡島の境界近くである、十三湖北岸、旧市浦村の相内地区あたりだろうか。津軽一統志によるとここに江流末郡が置かれたことがあるようだ。

弊賂辨嶋(へろべのしま)

弊賂辨嶋は粛慎が宿営地としており、逃げ込んだ場所。彼らは妻子も連れており、敗戦が濃厚になると自ら妻子を殺してしまった。

「弊賂辨は、渡嶋の別なり」と注記されている。渡島蝦夷は津軽半島から北海道南部にかけて、文字通り”渡り島”していたと思われ、その別、すなわち渡島蝦夷のもうひとつの領域とは北海道のことだと考えられる。

阿倍比羅夫は羆の皮70枚に加えて、生きている羆2頭をぶんどりものとして手に入れ、献上している。ヒグマは北海道にしか住んでいないため、青森県内だけでは完結しない。阿倍比羅夫は確かに北海道に渡っていたのだ。ただしその場所は南端近くに限られていただろう。

ヘロベとは、pewrep〈若熊〉の意味であろうか。ペウレプ や pewrep-us-kot〈若熊のいる谷〉といった地名は北海道のあちこちにある。北海道は羆の産地であり、交易に使える熊皮は渡島蝦夷にとっても大切な産物だったのだ。あるいは pero-ot-pe〈ナラの木の群生地〉なら、ヘロベの音に最も近い。

膽振鉏(いぶりさえ)

北海道に胆振地方というのがあるが、胆振はこの膽振鉏を由来として明治初頭に松浦武四郎がつけた地名である。よって直接的には関係がない。

日本書紀の記述によると、秋田・能代・津軽の蝦夷に加えて、膽振鉏の蝦夷も招いて宴会を行っている。距離的に見て北海道とは考えにくい。

はっきりとした場所は確定できないが、下北半島西岸に佐井村があり、一説によると膽振鉏を由来としているという。佐井村は古くから下北半島の西側の中心的な集落であり、遺跡もあるところである。よって膽振鉏は下北半島に住む蝦夷と考えられる。

イブリサエのアイヌ語はなかなか解し難いが、yu-hur-sa-o-i〈温泉の丘の前〉と仮説を置いておく。佐井村に現在は温泉施設はないが、源泉は今も残っているようだ。

肉入籠(ししりこ)

蝦夷を討って多くの捕虜を捕らえた後に、最終的に入ったのが肉入籠の地である。ここで、どこに政庁を置けばいいかアドバイスをもらっている。膽振鉏(下北半島西岸)を経由した後に入っていることを考えれば、肉入籠は青森市である可能性が高い。

青森は縄文期の三内丸山遺跡の頃から文化の中心地であり、現代においても、そして奈良時代においても重要な土地であっただろう。政庁を置くことを考えるなら、ここしかない。

シシリコは si-sir-kot〈その大地の谷〉の意味だろうか。

問菟(という)

肉入籠(青森市)に入った一行は、現地に住む問菟の蝦夷首長に政庁を置く場所を尋ねた。

白老町竹浦に飛生という川があることから、そこではないかという説もあるが、肉入籠(青森市)の近くであるはずである。しかし 飛生 が topi-o-i〈根曲がり竹のある所〉であるのと同様に、問菟 も「根曲がり竹のある所」の意味だろうか。青森といえば根曲がり竹の産地としてよく知られており、有名な平川市に限らず、津軽半島の山地でも豊富に取れる。

あるいは to-o-i〈沼のある所〉で、青森市にかつて拡がっていた安潟という沼地のことを指しているだろうか。青森県庁の前にある 善知鳥神社 境内の小さな池が、安潟の名残であるらしい。そういえばトイウとウトウはなんとなく音の響きがにている。o-to-o-i〈河口に沼ある所〉ならだいぶウトウに近くなる。そこからすると問菟は青森市中心部のコタン名であったろうか。

後方羊蹄はどこにあるのか

山に沿う所

では記事タイトルにもある後方羊蹄は果たしてどこにあったのだろうか?阿倍比羅夫は肉入籠(青森市)に入ると、問菟の蝦夷に「後方羊蹄をもって政所とするのがよろしうございます」と進言を受けた。シリベシが単なる山の名前ではないことは明らかである。高い山の頂に政治の場所を置くことはできない。

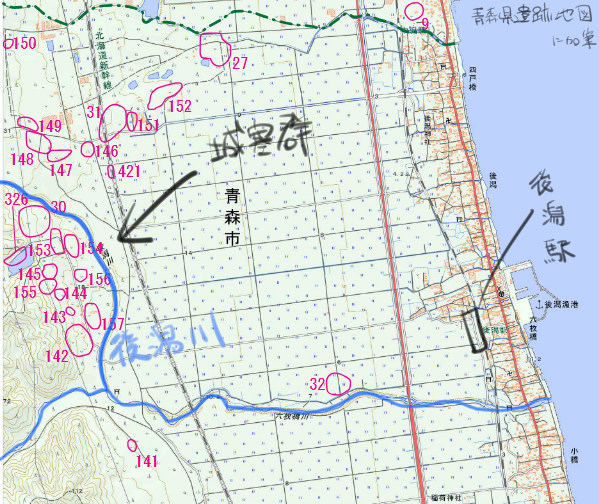

青森市のどこかだとすると、どのあたりだろうか?青森市街地は平地と潟が拡がっており、山に沿うという感じはない。青森の古くからの遺跡として三内丸山遺跡、平安時代の集落跡として高屋敷館遺跡や朝日山遺跡などがあるが、いずれも海からの距離が遠すぎる。比羅夫が大船団でやってきたことを考えると、内陸の奥地まで入ったとはなかなか考えにくい。

では山に沿う所とはどこにあたるのだろうか

後方村

後方羊蹄の候補として目をつけたのが、青森市北部の奥内から中沢にかけての一帯、とりわけ、後潟 である。この後潟、かつては後方村と漢字を当てていた。そう「後方」である。

そして後潟川の山際には「山城公園」があり、その奥には尻八館の跡がある。尻八館は本州最北端にある本格的な山城といわれ、元々はアイヌの志利幌砦だったところを、十三湊を追われた安東氏が改築した山城であるともいう。そう「シリバチ」だ。

もしかするとここが後方羊蹄だったのではないだろうか?

シリベシの地形的特性

シリベシの意味である sir-pes-i〈山に沿う所〉の地形について考えてみよう。

シリベシの他の類例として余市川上流の赤井川村都地区に後志という地名があり、sir-pes-nay〈山に沿う川〉の意味である。道の駅あかいがわの裏手にある小川で、カルデラ外輪の山際に沿うように流れている。

後潟川も同様に丘の裾に沿うように流れており、六枚橋川に合流している。その川の上に遺跡が集中している。pes は〈水際の崖〉と訳されることもあり、たしかにシリベシのイメージにぴったりくる地形だ。

安東氏の根拠地

この奥内から中沢、外ヶ浜にかけての青森湾西岸地区は、古くから安東(安藤)氏の根拠地であった。津軽安東氏といえば十三湊を本拠地としているイメージが強いが、安藤氏嫡宗家の最初の本拠地は、十三湊や藤崎ではなく、この内真部・尻八地区であったことが「新青森市史」にも記載されている。

内真部館址の館は平安~鎌倉時代の館の特徴を持ち、館の周囲には平安時代の遺跡が集中している。後にこの地は津軽大乱の中心舞台となった土地でもある。

青森市北部の山地沿いに連なる「内真部・尻八城塞群」は古代から中世にかけての青森湾の行政の中心地であり、まさに阿倍比羅夫が政庁を置いた場所としてふさわしい場所である。

すなわち、後方羊蹄とは青森北部の旧後方村、現在の中沢~奥内にかけての大阪山の麓の一帯と結論づけることができるだろう。

大和と蝦夷と粛慎

知られざる古代の戦い

この阿倍比羅夫の遠征を注意深く見てみると、当時の複雑な勢力関係図が見えてくる。すなわち4つの勢力がこの津軽海峡に集中しているのだ。

阿倍比羅夫が戦った粛慎とは、樺太から来たオホーツク文化集団である。彼らはオホーツク海側のみならず、日本海側にも南下していき、道南の奥尻島、果ては新潟の佐渡ヶ島にまで到達した。阿倍比羅夫は越の国の氏族であったから、未知の集団が南下していることに恐れを感じていたのだろう。

東北の蝦夷征伐という第一目標を達成しつつも、さらに北の勢力である粛慎を退けるという第二目標も実行している。その際、東北蝦夷に対しては征服というかたちを取っているのに、渡島蝦夷に対してはその助力を求める声に耳を傾け支援している。

この阿倍比羅夫の北征は、坂上田村麻呂の蝦夷征伐に比べるとあまり注目されていないが、古代史における非常に重要な戦いであったと言うことができるだろう。

コメント