北海道は秘境の宝庫

北海道には秘境と呼べるような場所がたくさんあり、全て挙げていたらきりがない程だ。その中でも個人的に気に入っているものをいくつかご紹介したい。今回挙げるのは、次の条件に基づいたセレクトである。

- 珍しく、他にはない景色などが望める場所

- 一般観光客の定番スポットではない

- 到達までにいくらかの苦労がある

- ただし本格登山まではしない

- 小樽・後志エリアを除く(また別に取り上げるため)

1. 瀬棚の太田大権現

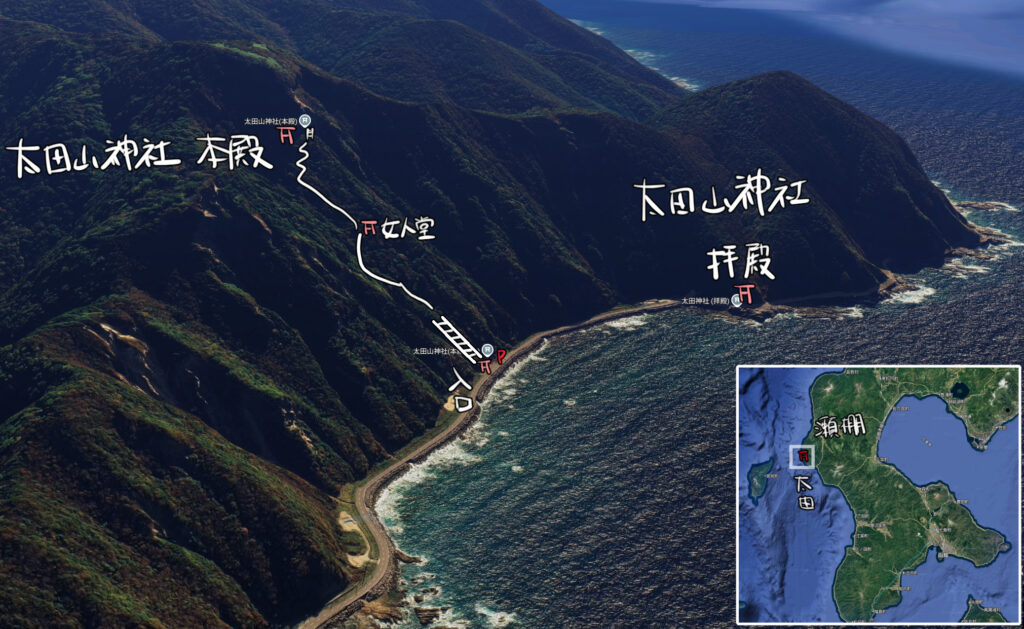

瀬棚の旧大成町太田地区といってもすぐにはピンとこないかもしれないが、島を除く北海道で最西端の地というと地図から探しやすいかもしれない。ここに太田山神社という知る人ぞ知る秘境がある。「日本一危険な参拝」などと謳われることもあるくらいだ。

太田権現の歴史は古く、1440年代に創立、1454年には後の松前の祖にあたる武田信広が訪れて、太田大権現の尊号を賜ったそうである。幕末には定山渓温泉の開祖である美泉定山が別当としてとどまり、久遠からの山道(太田山道)を開いている。このとき松浦武四郎にも出会い、友人となっている。明治になると廃仏毀釈により仏像が廃され、かわりに太田神社と改められるようになった。

太田山神社の拝殿は海岸沿いにあり、誰でも行くことができる。ここの岩の上に定燈籠があり、これは美泉定山が作らせたものを復元したものだ。「太田山」という漢字がデザインされた、お洒落な燈籠なのでぜひ見ておきたいところだ。

そして本命である太田山神社の本殿は、道道740号沿いに鳥居があり、そこから330mほど登ったところにある。最上部に行くまでおよそ45分~1時間。かなりの体力が求められる場所である。

まず最初に待ち構えているのは139段もある階段。最初の100段は45°で、残りの39段は51°の角度がある。45°を越える階段など、普段はなかなかお目にかかることはないだろう。

階段をすっかり登りきってクタクタになったなら、ここでもう引き返したほうがいいかもしれない。まだ全行程の1割しか来ていない。そこから先はしばらく山道が続く。一般的な登山道といった感じで特に危険はないが、ひたすらに坂を登り続けるのは、普段から山登りをしていない人にはすこしきつく感じるかもしれない。途中に女人堂があり、それも越えてさらに登っていくと、急に岩場に出る。

最後の岩場が最も危険なところである。滑りやすい鉄橋を慎重に渡っていくと、鉄輪の連なった鎖が垂れ下がっており、これを垂直に7m登る。7mとはいえ、すぐ下は深い谷底になっているのでその高度感ははるかに高い。慎重に鎖場を登っていくと、洞窟が現れる。この中にあるのが旧太田権現、現在の太田山神社本殿である。

スリリングな体験も売りであるが、ここから見る景色も美しい。眼下にはさきほどまでいた拝殿が見え、そして天気が良ければ海の向こうには奥尻島が見える。ここは奥尻島が一番綺麗に見えるスポットのひとつかもしれない。

太田 という地名は mo-ota〈静かな浜〉から来ているらしい。この近くには他にもホロオタ、ホンオタ、トワウタ、サンクロウタ、コサンクロウタ、ペケレウタといった地名が見える。ota というと一般的には〈砂浜〉をさすが、現地を見ると砂浜のようには見えない。瀬棚の北端にある茂津多も同じ mo-ota と思われるが、このあたりでは ota は単に浜をのことを指しているのかもしれない。

太田山はアイヌ語で onkami-nupuri〈拝む山〉。オンカミは拝むから来ている。

2. 雨竜沼湿原

北海道の湿原といえば、釧路湿原やサロベツ原野などが有名である。だが雨竜沼湿原は標高850mのところにある山岳型高層湿原として、それらとはまた違った魅力がある。

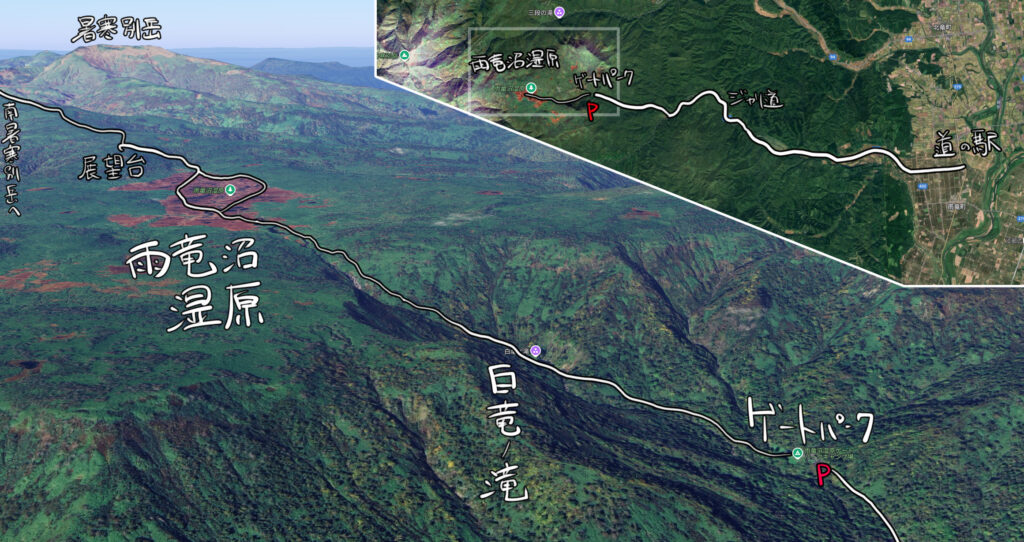

「道の駅うりゅう」に雨竜沼湿原の大きな案内看板があるが、そこから車で山道を40分。この道が想像以上に大変だ。というのも、狭い砂利道と舗装された立派な道を交互に通るのだが、この砂利道がなかなか疲れるのだ。それらを抜けると、やっと南暑寒荘のきれいな建物が見えてくる。雨竜沼湿原に向かうには、ここから歩いて行くことになるが、まず受付を済ませておこう。入山料は500円。

山道を歩いていくと、間もなく白竜ノ滝が見えてくる。とても美しく迫力のある滝で、これだけでも見に来た価値がある。

それが過ぎると、いよいよ本格的な上りになる。高低差およそ300mの登山道をひたすら登る。ちょっとした登山気分である。後ろを振り返ると雨竜の盆地が遠くに見え、こんなところまで来たのかと感慨深い。

山道をすっかり登りきるといよいよ雨竜沼湿原である。広大でよく開けた湿原の景色は言葉では言い表し尽くせない。

あちこちに沼があり、木の遊歩道をひたすら歩いていく。ぐるりと廻る周遊コースになっていて、一回りすると南暑寒荘に戻るまでの所要時間は合計5時間ほど。時間に余裕を持って行こう。

遊歩道の一番奥まで行くと、展望台への道が分岐している。ここまで来たら最後のひと登りで展望台まで行ってしまいたい。さらにその先には南暑寒別岳や暑寒別岳の山道が続いているが、登山目的でなければそこで引き返すことになるだろう。

雨竜沼湿原では季節によって様々な花や植物が見られる。あらかじめ調べておくと、見たい植物に出会えるかもしれない。

雨竜沼湿原の川はアイヌ語でペンケペタンという。penke-pet-an〈上方の川ある所〉の意味だろうか。

3. 室蘭の蓬莱門

室蘭といえば地球岬が有名である。真っ白な灯台と広大に広がる地平線の景色は壮大だ。その地球岬のすぐ近く、西に1.3kmほど行った海岸上にその蓬莱門はある。

蓬莱門の大岩を見るだけなら、道路上にあるチャラツナイ展望所から見ることができる。だがそこからでは肝心の”門”の形には見えないのだ。

蓬莱門の門を真正面から見たいと思うなら、海岸まで下っていくしかない。チャラツナイ展望所近くから海岸に降りる道がついているのでそれかと思うかもしれないが、そちらは正しいルートではない。蓬莱門へ下る道はもっと西にあり、GoogleMap上では「夢の森」というピンを目印にしていくといいだろう。その砂利道をずっと下っていくと、やがてゲートに当たる。そこからは歩いて下っていく。

およそ50mほど崖道を下る。それなりの斜度があるが、補助ロープが張られているので危険はないだろう。楽な道ではないが、他の秘境に比べればそれほど難しくない。番屋のあるブトフレナイ海岸に降りると、そこからは海岸沿いに歩いていく。

しかし蓬莱門の前に行きたければ、どうしても事前に調べておかなくてはならないことがある。それは潮位だ。気象庁の潮位表を見て、潮位が20以下の干潮の時間を探し、その時間に訪れるようにしよう。多少足が水に浸かってもいいのなら潮位30くらいなら許容範囲ではあるが、それ以上は危険である。

ブトフレナイ海岸から崎を一つ越えると、眼の前にどーんと蓬莱門が見える。行ってみるとわかるが、海上の岩なので、残念ながら門の中を通ることはできないが、手前の柱状節理の岩とあわせて撮るとまるで古代遺跡のような写真が取れる。2度目に行った日はたまたま霧の深い日だったので、幻想的な写真を撮ることができた。

この蓬莱門はアイヌ語で「ムカリショ」という。mukar-iso〈鉞岩〉の意味だ。国造神が大地を創造した際に使った斧であるという。追直漁港の防波堤のところにニラス岩という岩礁があるが、この斧で切った大木の木屑であるという。そんな伝説がある。

もう一つ、手前のブトフレナイ海岸から西の方を見ると、まるでドームのように頭が丸い面白い形の岬があり、海に面して洞窟がある。これを「ポル岬」といい、絵鞆アイヌが松前藩の船を待つときにこの洞窟で女性たちが浄瑠璃を歌ったところであるという。追直漁港の追直という地名は o-inaw-us-i〈そこに木幣ある所〉に由来する。昔から祭りに関わる場所であったようだ。ここも蓬莱門とあわせて見ておきたいスポットである。

4. 三石の蓬莱山

三石とはいまの新ひだか町のことだ。道の駅があるのでその地名は引き続き忘れられていない。三石の道の駅のひとつ西側の川に、かつての三石町の本町がある。このあたりの地名は「蓬莱」がついており、この蓬莱山に由来している。

三石川の河口から2kmほど遡ったところに蓬莱山公園があり、そこに蓬莱山の岩はある。三石の由来は nit-us-i〈串岩のある所〉で、この蓬莱山のことである。遠くから見てもとても目立つ形をしており、昔から特別な地として見られていたのがよくわかる。この岩は文化神オキクルミが、火を使う技術を授けた証だという。

麓には鳥居とお堂があるが、本命はその上にある。実はこの蓬莱山、頂上まで登頂するための道がついているのだ。きちんと案内板もあるので、登ることは問題ないようである。

道といってもかなり過酷な道で、岩を飛び越え、いくつものロープを使って細い道を登っていく。その険しさは、太田山神社ほどではないとはいえ、結構なスリルがある。麓から頂上の高低差は40m。およそ10分ほどで登り切ることができ、頂上にはいくつかの祠が安置されている。祭りのときには、この岩から対岸まで大きな注連縄をかけるのだという。

伝説によると、この蓬莱山に三石じゅうの植物があるとか、蝦夷地全部の植物があるとも言われている。

5. 小幌駅の岩屋観音

小幌駅といえば北海道屈指の秘境駅で、鉄道好きなら知っている人も多いかもしれない。周囲に集落がひとつもないどころか、まともな道すらついていない。駅の前後はどちらもすぐにトンネルになっており、まさに秘境中の秘境駅である。

似たような駅としてかつて張碓駅があったが、そちらはもう廃止されてしまった。小幌駅も廃止予定であったが、豊浦町のたっての要望により存続が決定している。

基本的には電車で行くしかないが、長万部行きが4本、室蘭行きが2本しか止まらないので注意が必要である。長万部行きを15:06で降りて、室蘭行き15:46に乗って戻るのが一番無難だろう。急げば岩屋観音を往復できるかもしれないが、結構ギリギリの時間である。

別の方法として、国道37号線から歩いて小幌駅まで下ってくるという方法がある。トレッキング好きならむしろこちらのほうがメインルートかもしれない。礼文華トンネル西口の駐車帯に車を止め、脇の作業道を下っていく。小幌駅に関する案内板はない。すぐに道が分岐して、まっすぐ左に行けば岩屋観音、右に下れば小幌駅となるが、どっちにしろ岩屋観音には行けるので、右のほうがいいかもしれない。

小幌駅に下る小道は、登山道に近い踏み分け道で、迷うことはないだろう。だが何度も小川を渡り、10回くらいは渡ることになる。踏み石がついているので足を水につけることはないが、念のため防水の滑りにくい靴でいくといいだろう。30分ほど下ると、小幌駅のホームと建物が見えてくる。

小幌駅だけでも秘境感があるが、せっかくなら岩屋観音まで行ってみたいものだ。小幌駅から更に下ると道は二股になっている。左に行くと岩屋観音。地理院地図に道がついているが、ざっくりとした軌跡なのであまりあてにならない。無理に地図に従おうとすると恐ろしい谷が待ち受けている。現地の踏み分け道を頼りに進んでいこう。地図では近そうに見えるが、実際行ってみると結構距離があるように感じる。片道25分ほど。

小幌駅から隣の文太郎浜へと降りていくこともできる。かつては海水浴場でもあったようだが、今はなにもない浜だ。ここから右手を見ると穴の開いた岩が見える。窓岩ともフヨノホリとも言われる岩で、puy-o-nupuri〈穴のある山〉の意味だろうか。頑張れば隣のピリカ浜のほうにも降りていけるらしいが、そちらはまだ未踏である。

小幌という地名の由来は、このあたりの地名がポロナイということから来ているのかと思った。しかしどうやら違うらしく、旧記類にはケホロオイとかケウホルイなどとあり、 kew-poru-o-i〈骨の洞窟がある所〉の意味であるらしい。岩屋観音洞窟からは人骨などが発掘されており、この洞窟が小幌の由来であるようだ。

6. 風不死の苔の回廊

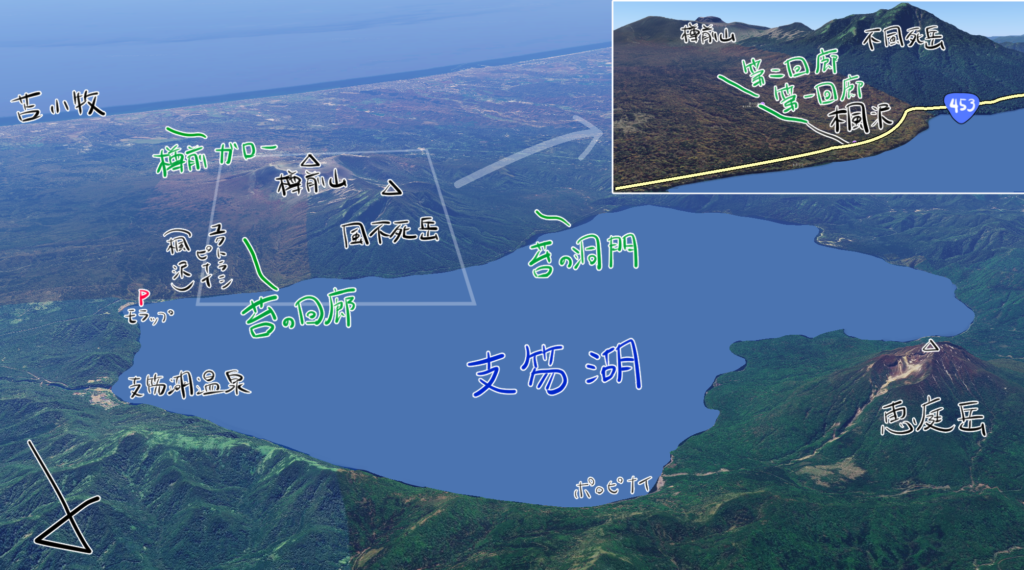

支笏湖はちょうど四国のような形をしていて、地図で見ると上下に窪みがある。北にあるのが恵庭岳で、南にあるのが風不死岳。この風不死岳は樽前山のすぐ北にあり、樽前山とは兄弟峰のような関係だ。

風不死岳と樽前山の周囲には多くのゴルジュ地形が広がっている。ゴルジュ地形とは、切り立った岩に挟まれた渓谷のことで、火山性の凝灰岩が水の流れによって長いときをかけて削られたものだろう。とくに樽前山の南側にある樽前川のゴルジュ地形を「樽前ガロー」といい、観光名所となっている。樽前とは taor-oma-i〈川岸の高所ある所〉の意味で、このガローのことを指しているのだろうか。

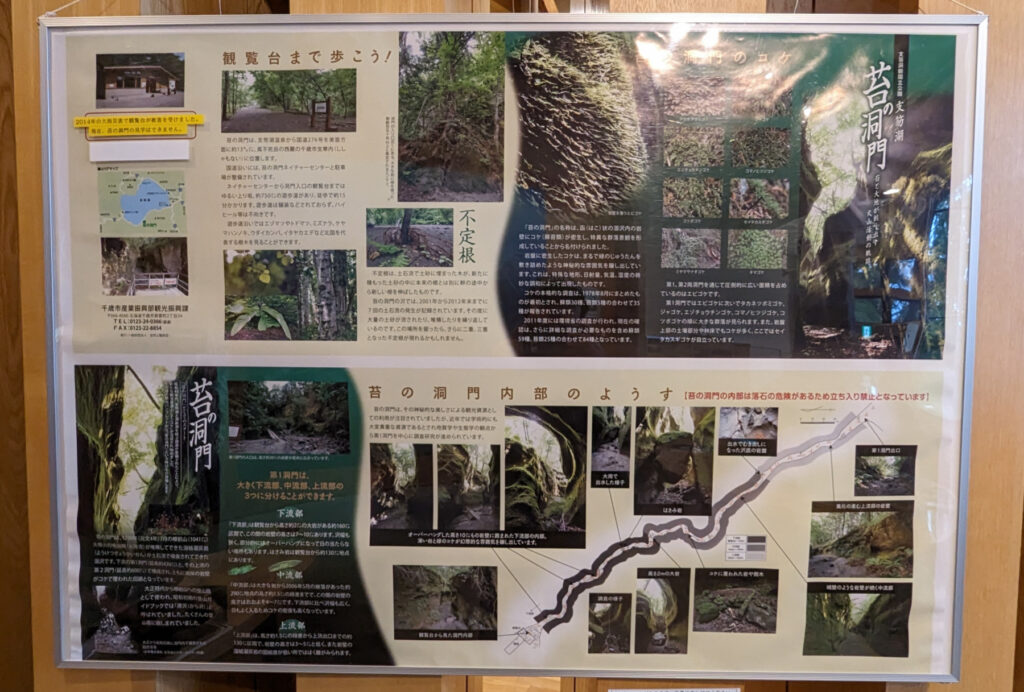

ちょうどその反対側、樽前山の北側、風不死岳一帯にも多くのゴルジュ地形が広がっており、特に西の涸れ沢にある「苔の洞門」はかつて観光名所とされていた。だが落石の危険と2014年の大雨の被害により封鎖され、もう10年以上行くことができない。

そのかわりに風不死岳の東側にもう一つ似たような場所があり、そちらが「苔の回廊」として知る人ぞ知るスポットになっている。切り立った崖には苔がびっしりと生えており、砂を踏みしめながら涸れ沢を進んでいく秘境感はまるでダンジョンである。

駐車スペースはないため、モラップキャンプ場のところに車を停めて歩くこと20分ほど、紋別橋の下をくぐって楓沢に入る。そこから涸れ沢を10分くらい登っていくと、いよいよ苔の回廊のエリアに入る。

倒木や岩を越えながらしばらくすると、絶壁に突き当たる。そこが第一回廊の終点だ。そこで引き換えしてもいいが、さらに先に行きたければ、向かって左手に沢の分岐があり、そこを登っていくとロープが付いている。ここから先はかなり危険が伴うので、自信がなければ引き返すといいだろう。

ロープの崖を越えた先に第二回廊があるが、景色としては第一回廊とそれほど変わらない。第二回廊はずっと登っていくことができ、倒木のはしごを越えると次第に崖は浅くなっていく。ずっと先まで行くなら、風不死岳と樽前山の間の登山道まで出ることができる。

この楓沢はアイヌ語でユクトラシピナイという。 yuk-turasi-pi-nay〈鹿の登る涸れ沢〉の意味だろう。なお風不死岳は hup-us-i〈椴松の群生地〉の意味である。

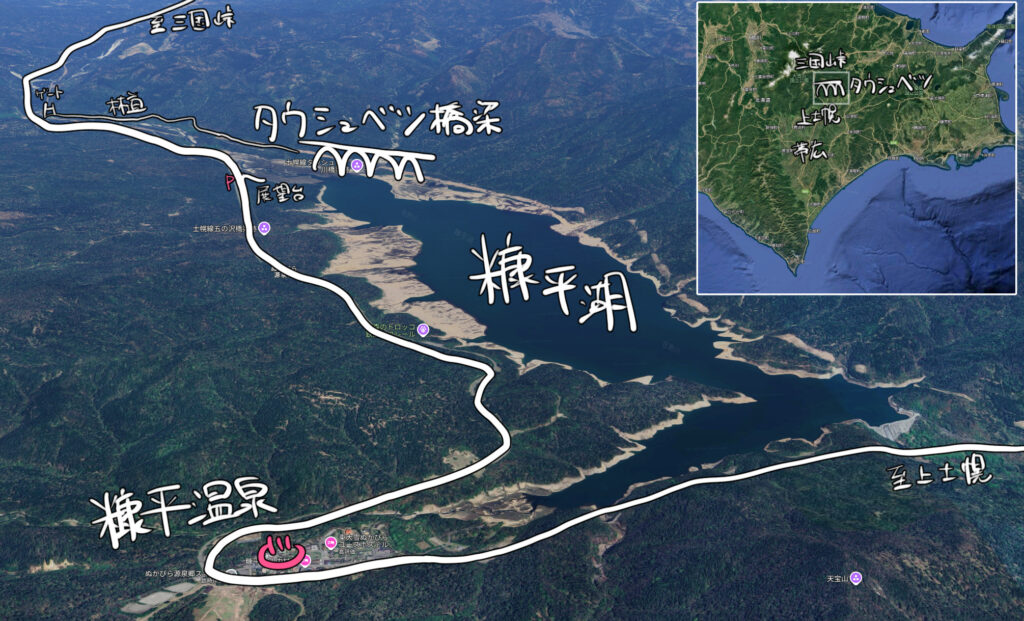

7. タウシュベツ川橋梁

タウシュベツ川とは十勝の音更川上流、上士幌町の糠平湖のほとりにある小川で、そこにかかるタウシュベツ川橋梁は知る人ぞ知る、いや、最近ではすっかり知名度が高くなった秘境と言えるかもしれない。朝ドラの「なつぞら」や「ガールズ&パンツァー劇場版」の舞台として一躍脚光を浴びることになった。

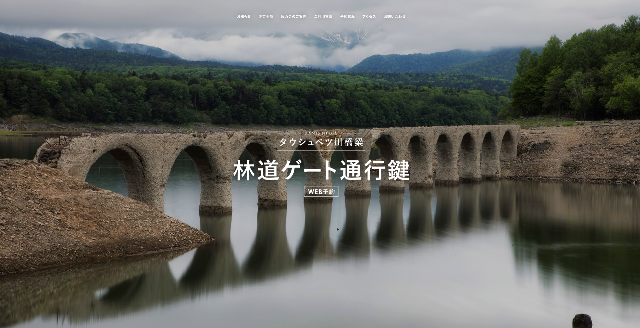

タウシュベツ川橋梁の見方は2通りあり、簡単なのは国道273沿いの駐車場にある展望台から見る方法である。駐車場所から歩いて5分~10分程度で展望場所まで行くことができ、バスツアーで訪れる観光客もいる。しかし見える位置がやや遠いのが惜しいところだ。

もっと近づきたければ、林道から行くしかない。しかし誰でも行けるわけではなく、あらかじめ予約しておき、道の駅上士幌でゲートの鍵を借りたうえで、かなり上流の林道入口からアプローチすることになる。熊の多いところなので要注意である。鍵の予約は下記ページからすることができる。

予約は早くから埋まりやすいので、近くまで行きたければ早めの予約をしておこう。また夏になると水没してしまう。時期も要チェックである。

さてタウシュベツという地名だが、さすがに山奥の小川の名前だけあって江戸時代の文献にはなかなか出てこない。初出は明治4年の十勝州之内静岡藩支配地四郡地図に出てくる「タウシヘツ」だろうか。諸説あるが、tat-us-pet〈白樺のある川〉と解釈するのが無難のように思う。ta で〈採る〉と解している地名解もあるが、ta は他動詞なのでもしそうなら tat-ta-us-pet〈樺皮を採る川〉としなければならない。

このあたりは非常に山奥の地であるが、縄文時代はかなり重要な場所であった。十勝三股といえばトカチ石とも呼ばれる黒曜石の産地であり、ここで採れた十勝石は蝦夷地全地に供給されて石器として使われたのである。

糠平湖のヌカビラは上記の地図ではノカヒラとあり、平取の糠平と同様に noka-pira〈姿ある崖〉の意味だろうか。偶然にも、平取の糠平からは「アオトラ石」という縄文時代固有の石器の材料が産出されており、こちらも広く蝦夷地から青森にかけて出土している。トカチ石とアオトラ石、この2つがいずれもヌカビラと呼ばれる地から産出されていることにはなにか関係があるかもしれない。

この十勝三股からは、ビリベツ岳と西クマネシリ岳の二峰が並んで見える。この場所こそ十勝の由来ではないかと考えている。

コメント