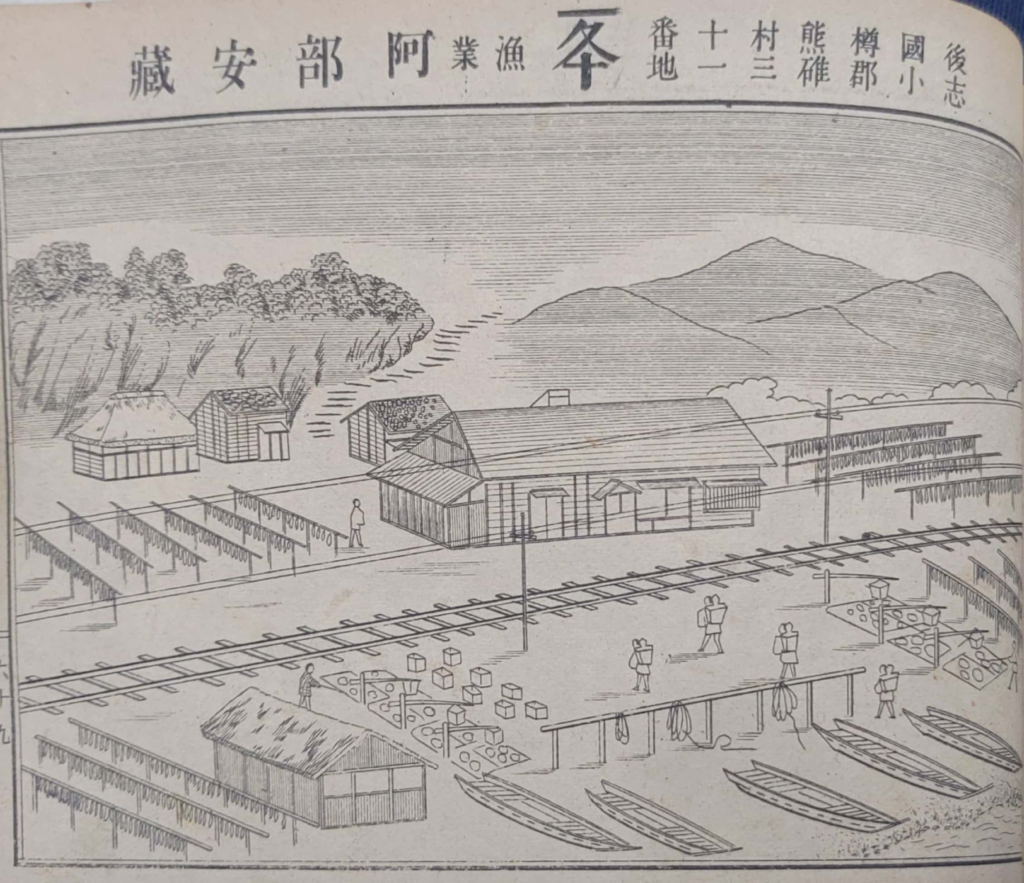

全道各地にある熊牛村

魚干棚が多い処

道内には熊牛と呼ばれる地名があちこちにある。ブルとベアといえば投資界隈で使われる用語だが、もちろんそれは関係なくて、熊や牛を飼っていたというわけでもない。kuma-us-i「魚干棚が多い処」の意味で、漁業が盛んで魚を干す棚がたくさん並んでいたことに由来する。

東小樽の熊碓村

小樽にもかつて熊碓と呼ばれた村があった。東小樽の船浜町・桜町・望洋台は、戦時中まで「熊碓村」で、朝里村の大字の一つを成していた。平磯トンネル前の桜大通り手前に橋があり、そこを流れているのが「熊碓川」。桜ロータリーの一番上の道の突き当りにあるのが「熊碓神社」。東小樽海水浴場がかつて「熊碓海水浴場」と呼ばれていたのを覚えている人もいるだろうか。今もなお残っている熊碓の地名はそのくらいで、今は使われなくなったが辛うじて残っている地名となっている。

あるいは道南地方、今は八雲町に吸収合併したが、瀬棚の南に「熊石村」という集落もある。クマウスもクマイシも同じ由来、kuma-us-i「魚を干す棚が多い処」である。

謎のクマウシ村

さて、今回詳しく取り上げるのは東小樽の熊碓村でも、八雲町の熊石村でも、道東にある熊牛でもない、忍路のクマウシ村である。どこにあったのかよくわからない。そもそも本当に存在したのか不明な、まさに幻の村である。

『西蝦夷日誌』の地名

このクマウシは松浦武四郎の『西蝦夷日誌』に忍路領の地名としてちらっと出てくる。少し長いが引用してみよう。

トコタン(番や、板くら)、此邊昔し土人多く有しと。(八町四十七間)フウレシユマ(赤岩)、井て(一町)ホン泊、(六町四十四間)クマウシ(人家)、名義、魚棚多き義。ヒラコケ、(四町五十間)シレエト(小岬)、過て(五町十間)アツウシナイ(小澤)、橘皮多しと云義。(十一町)ホントコタン(人家)、同じく濱つゞき(九町半)スモマナイ(番や、板くら、いなり社有)、惣て此邊人家つゞき繁昌の地なり。

『西蝦夷日誌』松浦武四郎

なんだかたくさん地名が出てくる。少し整理してみると

- トコタン(津古丹村)

- フウレシュマ(赤岩)

- ホン泊(湾)

- クマウシ(クマウシ村)

- ヒラコケ(崖下)

- シレエト(岬)

- アツウシナイ(小川)

- ホントコタン(ポン津古丹村)

- スマモナイ(桃内村)

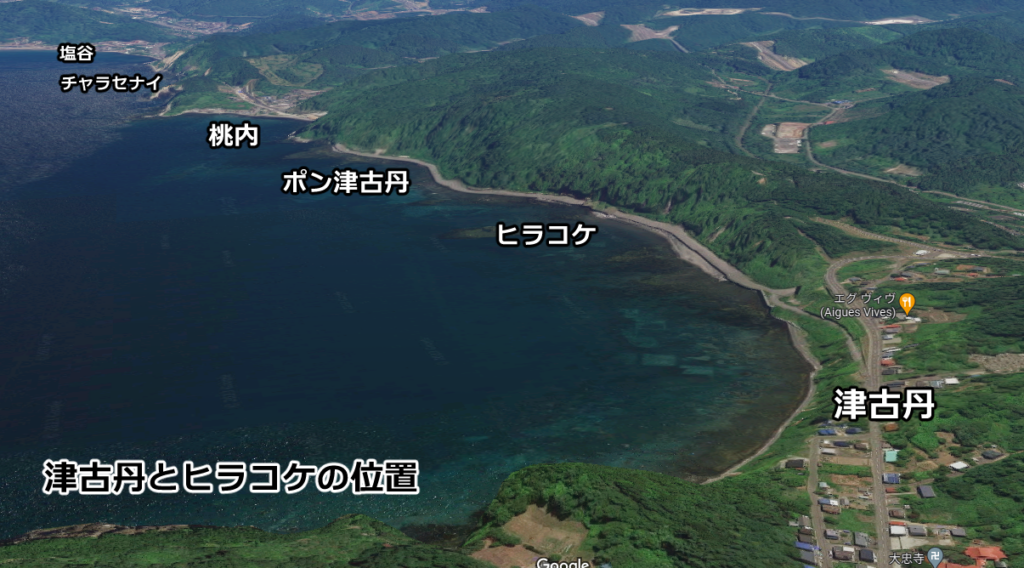

という具合である。桃内村が出てくることからわかるように、これは忍路と桃内の間の地名群になる。地図に落とし込んでみよう。

忍路ツコタン海岸の地名

他の文献から場所がはっきりしているのは、津古丹、ヒラコケ、ポン津古丹、シリパ(西蝦夷日誌に記載無し)、桃内などである。

それに対して、フウレシュマ、ホン泊、クマウシ、アツウシナイ、シレエトの5つの地名は、他の文献には全然出てこない。西蝦夷日誌にしか出てこない地名である。そのため、どこにあったのかがさっぱりわからない。

実際の旅日誌と『西蝦夷日誌』の違い

松浦武四郎による弘化三年の旅日誌『再航蝦夷日誌』に出てくる地名は「ツコタン、ヒラコケ、ホンツコタン、シリハサキ、モヽナイ」。

そして松浦武四郎による安政三年の旅日誌『廻浦日記』のほうは引用してみよう。

ツコタン むかしは夷家弐十軒斗有由なり。当時皆運上屋へ引、番屋一、荷蔵一、いなりの社有。

ヒラコケ 此処もむかし夷家有しと、今はなし。又崖の下

ホンツコタン

シレバ 此処大岩崖也。峨々として突出す。此崎を廻りてニハ小屋立継き処へ野道より九折にて下り、

モモナイ 本名モウムナイ。

『竹四郎廻浦日記』松浦武四郎

このようにフウレシュマ、ホン泊、クマウシ、アツウシナイ、シレエトの地名は出てこない。

先に紹介した『西蝦夷日誌』は、弘化三年と安政三年の2つの旅程を合成してひとつに纏めたもので、正確性にはやや難があることが知られている。例えば同じ地名を重複して掲載したり、順番がずれていたり、そしてこのように存在しなかったかもしれない地名が現れたりもする。

ただ前後関係の地名からすると、なんとなくクマウシの場所がわかるのではないだろうか。津古丹とポン津古丹の間にあるのだから、その間の湾、忍路覆道あたりだったんじゃないだろうか。そう思うかもしれない。

ツコタン海岸の距離

西蝦夷日誌に記載されている、各地名間の距離を地図に落とし込んでみよう。

これはおかしい。あまりにも距離がズレすぎている。ポンツコタンの位置が塩谷の浜まで行ってしまい、桃内となるともう塩谷を突き抜けた先にある。計測したのは地図上の距離で、海岸線の距離ならもう少し圧縮されるかもしれないが、それにしても2倍以上離れているのはありえない。

これらからすると、何かが間違っているというのは確実である。では何が間違っているのだろうか。どうして間違いが生じてしまったのだろうか。

誤りの原因

東小樽の熊碓

今度は西蝦夷日誌の東小樽の記述を見てみよう。

アツトマリ(番や、板くら、いなり社有)、過て(八町四十七間)フレシユマ、譯て赤岩の義。(一町)ポントマリ(小澗)、シリハ(岩岬)、大難所、風波の時通り難し。(六町四十六間)クマウシ(番や、板くら、いなり社)時化の日は赤岩より此處まで山道有る也。ビラ(崩崖)大難所、(四町五十間)シレエト(岬)、廻りて(五町十間)アサラ(小川、番や、蔵々、いなり社)、本名アツウシナイのよし、今訛てアサリと云り。これ名義、楡皮多き澤の義。

『西蝦夷日誌』松浦武四郎

こちらは距離も正確で、他の文献との整合性も取れている。しかしなんだか見たことがある地名がたくさん出てきている気がする。念のため、忍路の記述をもう一度見てみよう。

トコタン(番や、板くら)、此邊昔し土人多く有しと。(八町四十七間)フウレシユマ(赤岩)、井て(一町)ホン泊、(六町四十四間)クマウシ(人家)、名義、魚棚多き義。ヒラコケ、(四町五十間)シレエト(小岬)、過て(五町十間)アツウシナイ(小澤)、橘皮多しと云義。(十一町)ホントコタン(人家)、同じく濱つゞき(九町半)スモマナイ(番や、板くら、いなり社有)、惣て此邊人家つゞき繁昌の地なり。

『西蝦夷日誌』松浦武四郎

似ている。地名の並びがとてもよく似ている。これは偶然だろうか?

| 忍路 | 東小樽 |

|---|---|

| トコタン | アツトマリ |

| ― 8町47間 | ― 8町47間 |

| フウレシユマ | フレシユマ |

| ― 1町 | ― 1町 |

| ホン泊 | ポントマリ |

| ― 6町44間 | ― 6町46間 |

| クマウシ | ―クマウシ |

| ヒラコケ | ― 4町50間 |

| ― 4町50間 | ビラ |

| シレエト | シレエト |

| ― 5町10間 | ― 5町10間 |

| アツウシナイ | アツウシナイ |

| ― 9町半 | ― 9町39間 |

| スマモナイ | モアサラ |

ポントマリとクマウシの間が6町44間か、6町46間かの違いだけで、あとは距離も寸分違わず同じである。地名が似ることがあっても、距離まで同じということは偶然起こりうるだろうか?ここまで似ていると、もはや擁護することができないレベルで類似している。

むしろ、東小樽の地名がなんらかの理由で忍路に紛れ込んでしまったと考えるべきだろう。

おそらく松浦武四郎が忍路の記述を書いている時に、何らかの理由で東小樽のメモが紛れ込んでしまい、誤って挿入されてしまったと見るべきだろうか。そう考えるなら、他の文献には一切出てこないこと、距離が大幅にずれていることの説明も付く。

よって、忍路のフレシュマ、クマウシ、シレエト、アツウシナイの地名は実際には存在しなかった。と考えたほうが良さそうだ。

現れたクマウシ村

「ツコタンとポンツコタンの間のフレシュマ、ホン泊、クマウシ、シレエト、アツウシナイの5地名は実在しない」。これまでいくつかの地名研究に自分はこのように書いていた。

しかし出てきたのである。クマウシ村の記録が。

奉行の従者の記録

嘉永7年、箱館奉行の従者・依田治郎祐なる人物が蝦夷地巡見の際に書いた旅行記録である。

○チコタン村

『蝦夷地旅行記録 従松前城下至蝦夷宗谷道中休泊記』 依田治郎祐

○モヽモナイ

△同川有

○クマウシ村

△ヲシヤ川

○ヲシヤ

同嵜

アヘカツフ嵜

○モイレ

カワシラ嵜

カフト岩

チコタン

○モムイ

△シウヤ川

○モイシ

○シクチ石

カヤシマナイサキ

△同川有

○タカシマ

確かにある。「クマウシ村」という文字が。チコタン(津古丹)モヽナイ(桃内)ヲシヤ(塩谷?)の間に出てきており、たしかにここにクマウシ村と呼ばれた集落があったことが記録されている。やはりクマウシはあったのだ!

それにしても場所が少し気になるところである。松浦武四郎の西蝦夷日誌ではツコタンとポンツコタンの間に出てきているが、この記録では桃内と塩谷の間にある。ただその後の表記を見る限り、順番に関してはあまり信頼が置けなさそうだ。カワシラ崎までは概ね東から西に列挙していたかと思いきや、いきなり忍路のカブト岩に戻っており、チコタンが2回出てきたり、ヲシヤ川とシウヤ川とどちらも塩谷と取れるような地名が出てきたりする。

ただ少なくとも、クマウシ村が忍路に存在していた、ということは確かなようだ。

クマウシ村の位置

忍路のクマウシ村に言及している記録は知る限り他に無いので、その位置も推測の域を超えることはできないが、候補をできるだけ絞ってみよう。

天明年間の『西蝦夷地行程』には集落ごとの戸数が記録されている。

| 集落名 | 戸数 | 住民 |

|---|---|---|

| 蘭島 | 10 | アイヌ |

| しまべり | 1 | 和人 |

| 忍路 | 23 | 運上屋 |

| シャモ泊 | 2 | 和人 |

| ポン泊 | 1 | 和人 |

| 津古丹 | 20 | アイヌ |

| ヒラコケ | 18 | アイヌ |

| ポン津古丹 | 7 | 和人 |

| 桃内 | 18 | 和人 |

| チャラセナイ | 2 | 和人 |

| 塩谷文庫歌 | 7 | 和人 |

| 塩谷 | 10 | 和人 |

前述の記録からすると桃内と塩谷との間のチャラセナイ集落も可能性はあるが、わずか2軒しかない狭い集落である。村とするには少し小さい。

ここで注目したいのが津古丹とポン津古丹の間にある「ヒラコケ」である。18戸もの家を抱えるアイヌ集落になっており、その規模は隣の津古丹や桃内、そして運上屋のある忍路に匹敵する大きさになっている。

もしかするとこの「ヒラコケ」がクマウシ村だったのではないだろうか

ヒラコケ古潭

ヒラコケとは pira-pok-ke「崖の下の処」の意味である。少し開けた台地がある津古丹と比べて、ヒラコケの背後は切り立った崖になっている。

弘化三年の松浦武四郎の旅日誌『再航蝦夷日誌』を見てみよう。

ヒラコケ 小川有。徒渡りの由。此処少し上に夷家有。又石原を少し計をて

ホンツコタン 鯡小屋多し。

沖の方に如何にも鯨魚多し。又船の近くえ来るや夷人どもは、ヲヱベスヲヱベスと呼て舩をたヽき立て皆逐散す也。其魚何れも西海にて見るものより大きし。首より上また背には海草生じ、小貝附ておそろしきもの多し。

ヒラコケに確かに夷家があると言っている。ちょっと面白いのは、ここで松浦武四郎は鯨の大群を見ているのだ。クジラが近づいたアイヌ漁船は皆、o-e-pis「浜の方へ」と言いながら散開しそれを避けている。石狩湾にはhumpe「鯨」のつく地名が多いが、ここにも鯨は普通に生息していたらしい。

詳しいことはわからないが、この記録を見ても、ヒラコケ古潭のアイヌ達が日常的に漁業を行っていたことが窺える。ここに kuma「魚干棚」 が並んでいたとしても不思議ではない。

消えたヒラコケの集落

松浦武四郎が初めて訪れた弘化三年(1846年)にはヒラコケにアイヌ古潭があったが、その10年後、安政三年(1856年)にはもう集落が無くなっていた。

ツコタン むかしは夷家弐十軒斗有由なり。当時皆運上屋へ引、番屋一、荷蔵一、いなりの社有。

ヒラコケ 此処もむかし夷家有しと、今はなし。又崖の下

『竹四郎廻浦日記』松浦武四郎

忍路の運上屋の方へ皆引っ越したらしい。詳しい事情はわからないが、嘉永二年(1849年)に忍路の運上屋支配人が田畑屋孫七に変わると共に、津古丹神社が建立されていることから、ツコタン浜の和人支配が強まり、ここに住んでいたアイヌ達は移住させられ運上屋の労働力として使役されるようになったのかもしれない。

いずれにせよこの時点でヒラコケ古潭、すなわちクマウシと呼ばれたかもしれないそのアイヌ集落は消えてしまったようだ。

美しき岩浜

古い地図ではこのツコタン浜のことを「ヒルカシマモイ」と呼んでいる。pirka-suma-moy「美しき岩浜」の意味である。

廃道となり、再び誰も住まなくなった静かな海岸。浜の美しさだけは当時と変わらずその面影を残している。

コメント