エミシとアイヌ

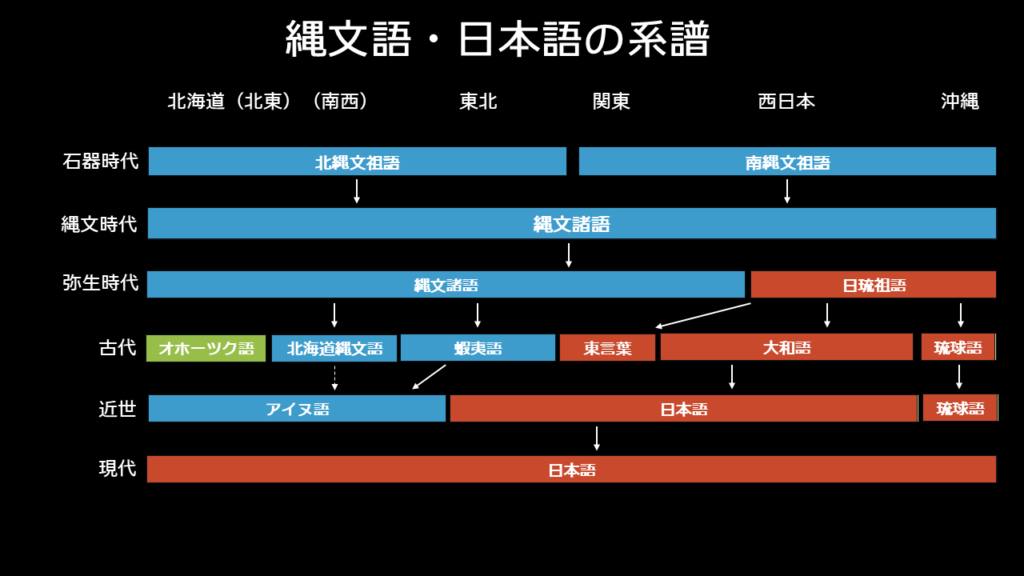

「アイヌの祖先はエミシであった」

こんなことを書くと、多分日本史好きの人からは失笑されるだろう。確かにかつて戦前に考えられていたような「アイヌ=エミシ」説は今日はあまり受け入れられていない。両者は直接的な子孫=先祖関係ではなく、時代も地域も異なる別のグループとして考えるのが一般的になりつつある。

しかし注意深く歴史を紐解いていくと、両者は決して無関係ではない。むしろエミシはアイヌのルーツにかなりの影響を与えており、「アイヌの祖先はエミシでもあった」というのはどうやら間違いなさそうである。このエミシからアイヌに至る、東北・北海道史を見ていこう。

一般的なエミシ史観

蝦夷とは何者だろう。 歴史の教科書を開くと

このころ朝廷は、東北地方の蝦夷と呼ばれる人々を帰順させようとし、蝦夷のはげしい抵抗にあった。桓武天皇は、坂上田村麻呂を征夷大将軍として軍勢を送り、802年、蝦夷の指導者アテルイを降伏させた。

『新しい歴史教科書』自由社

と書いてある。この戦いにより本州全土は大和朝廷の支配下に入ったとされ、以後、エミシのことは出てこない。

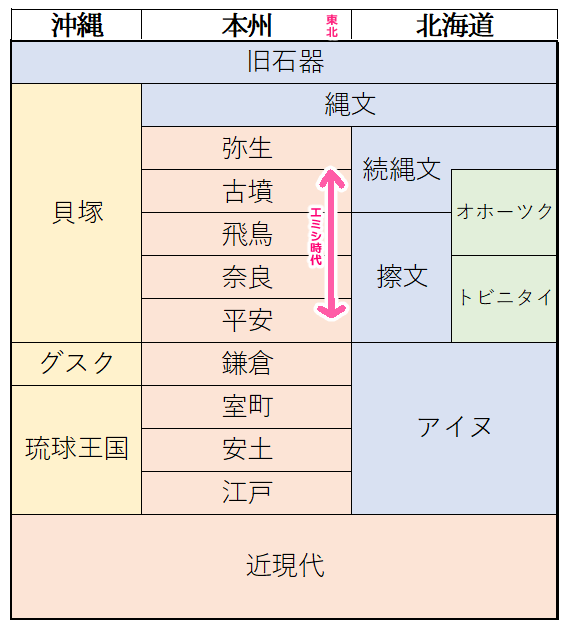

教科書の時代区分の年表も見てみよう。沖縄、本州、北海道の3つの軸があって、北海道と本州は縄文時代こそ共有しているが、その先はそれぞれ別々に時代が動いていく。

本州は紀元前に弥生時代に突入し、古墳時代から大和朝廷の歴史がはじまる。一方、北海道は続縄文時代→擦文時代→アイヌ時代を経て、近代の明治時代で合流する。エミシは時代区分には出てこず、あくまでも本州の古代史の一コマになっているにすぎない。北海道は北海道で、本州とは別に時代が動いていたようだ。

アイヌの時代区分

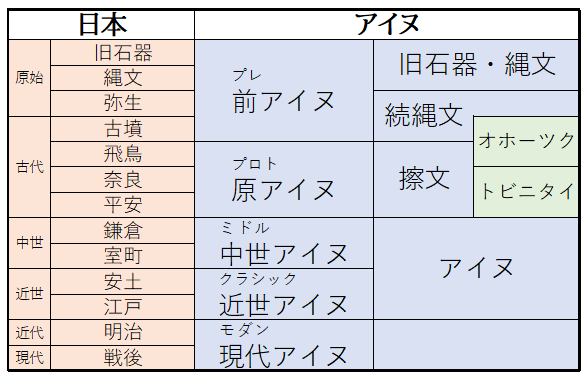

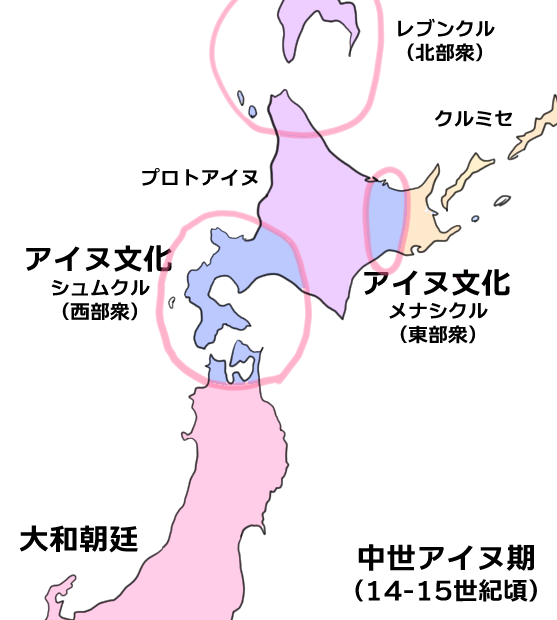

北海道のアイヌ文化は13世紀に始まったとされ、実際に歴史に現れ始めるのは15世紀中頃からだ。それより前は、擦文土器を用いる擦文文化が営まれていた。

この擦文文化とアイヌ文化は様々な点で共通点があり、擦文文化人はアイヌの主要な祖先の一つだとされている。ゆえに擦文文化の人々をプロトアイヌ(原アイヌ)と呼ぶことがある。

一方、プレアイヌ(前アイヌ)とされる縄文人は、アイヌと遺伝的な祖先関係はあれど、その文化や風習などはかなり異なっている。プレアイヌがあくまで『縄文文化の延長線上』にいたのに対し、プロトアイヌは『本州の古代文化の影響を強く受けた人々』であり、この二つは区別されるのである。

また中世アイヌと近世アイヌはいずれもアイヌ文化と呼ばれているが、北海道の中世アイヌに関する記録はほんのわずかしかなく、考古学的な証拠から存在が明らかになっているのみである。いわゆる”アイヌ”といえば、15世紀中頃から19世紀にかけての近世アイヌのことを指すことが多い。

もう一度時代区分の年表を見比べてほしい。擦文文化は飛鳥時代の後半から始まり、平安時代と共に終わっている。擦文文化の始まりは、7世紀の「阿倍比羅夫の北征」から始まり12世紀の「奥州藤原氏の滅亡」で終わっているのだ。また近世アイヌの始まりは15世紀の「安東氏の凋落と蠣崎氏の台頭」が関係している。これは決して偶然ではない。東北地方で起きたこれらの事変が、北海道の歴史に大きな楔を投げ込んだのである。

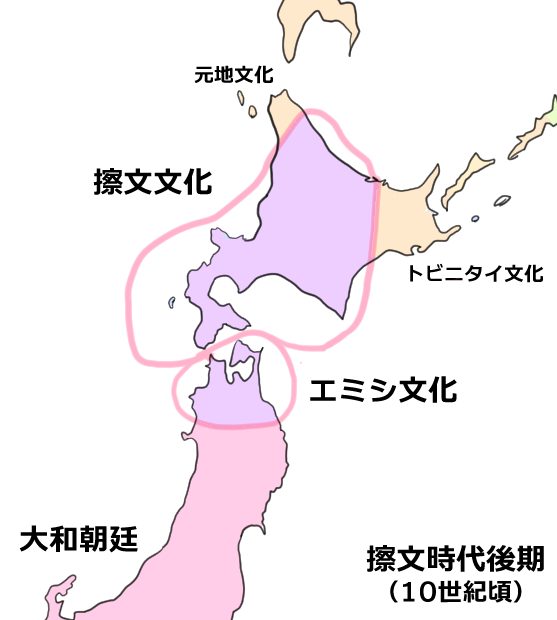

もちろん北からの影響も無視することはできない。樺太からやって来たオホーツク文化とその後継であるトビニタイ文化もまた、続くアイヌ文化に少なからず影響を与えたことは言うまでもない。

だが、ベースとなる社会基盤(集落、言葉、農耕)を作ったのは、やはり南から来た「擦文文化=エミシの持ち込んだ文化」だったのである。

東北・北海道の文化の移り変わり

縄文時代

一旦、縄文時代に時計の針を戻そう。日本列島は長い間一つの縄文時代であったが、その遺伝的ルーツを辿ると、「バイカル湖由来の北縄文人(N9b)」と、「中国華北由来の南縄文人(m7a)」がおり、この二つがグラデーションを描くように分布していた。当然北海道から東北にかけてはN9bの要素が強い。

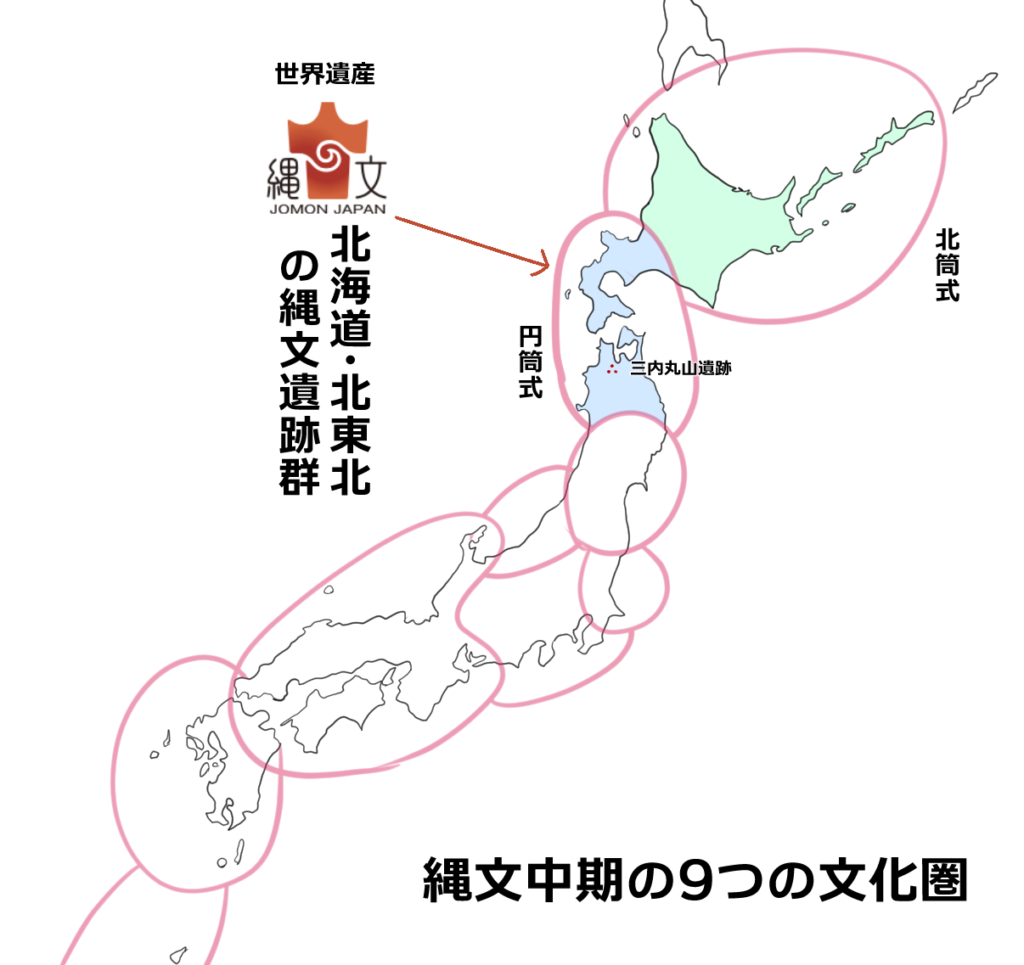

そして縄文時代中期には、9つの文化圏に分かれていた。北海道は石狩低地を境に北東部と南西部に分かれており、このうち北海道南西部のほうは東北北部と同じ文化圏となっている。すなわち世界遺産認定された「北海道と北東北の縄文遺跡群」である。代表的な遺跡には三内丸山遺跡がある。

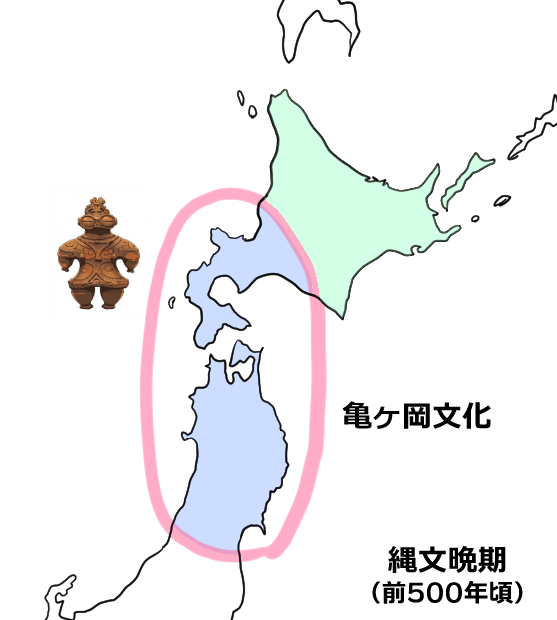

縄文後期、それまで最も縄文人が多かった関東地方から急激に集落が消えていき、人口が減っていく。縄文文化は急速にその比重を北へ北へと向けていくのだ。北海道南西部から東北地方にかけての亀ヶ岡文化は、青森で見つかったあの有名な遮光器土偶をはじめとして、北海道でもあちこちで土偶が出土するようになる。

続縄文時代

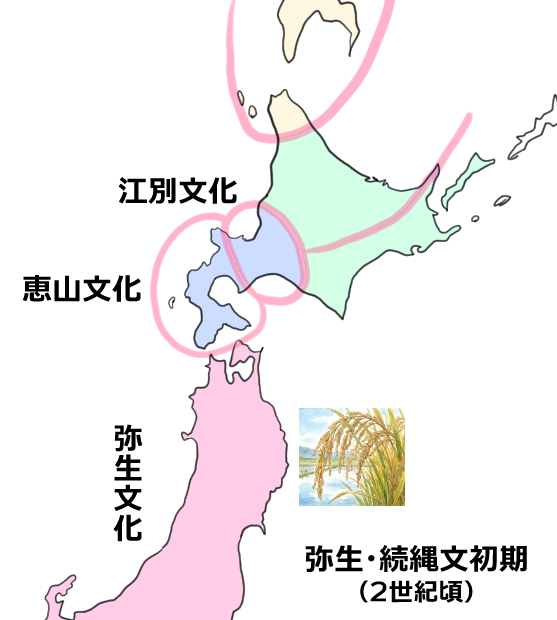

やがて朝鮮半島から渡来系弥生人が稲作を携えてやってくると、稲作は青森県にまで拡がり、本州全体は弥生時代に入った。西日本に大和朝廷が誕生し、日本列島の支配を進めていった。一方、北海道では稲作ができないため、続縄文時代として縄文文化が続いた。弥生文化の影響を受け、弥生文化圏との交流があった恵山文化と、石狩低地で着々と土器生産を進めた江別文化に北海道南西部は分かれていた。

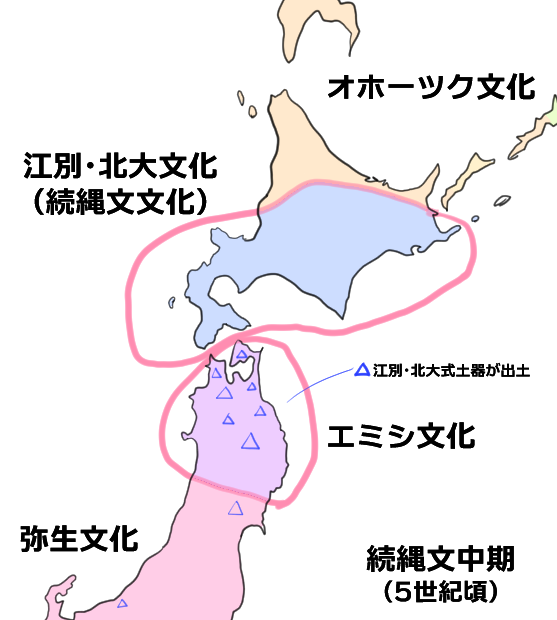

ところが古墳寒冷により稲作が衰退し、東北北部は再び狩猟採集の生業に戻っていく。弥生文化に一旦染まりながら、昔ながらの生活に戻るという逆戻りが発生したのである。この時代、北海道では続縄文文化が大きな拡がりを見せており、北海道の江別や札幌で作られた江別・北大式土器が東北地方でも多数出土するようになり、仙台や新潟でも見つかることがある。この大和朝廷と続縄文文化の狭間にいた人々、それがすなわち東北のエミシたちである。

擦文時代

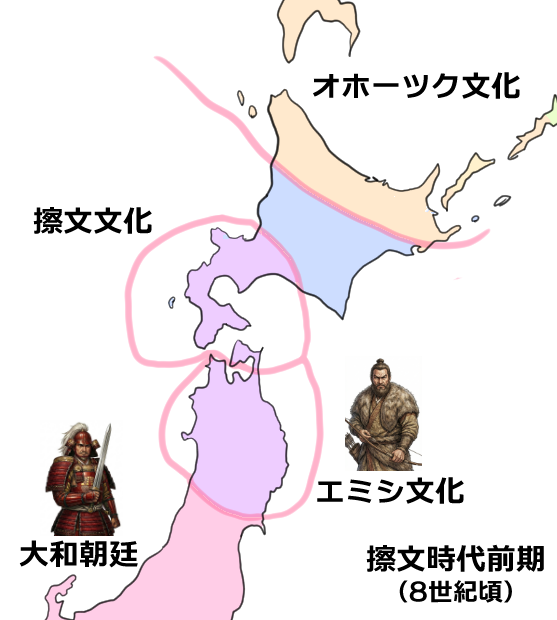

大和勢力の北征が進んでいた時代。エミシ社会はしだいに追い詰められていき、新天地である北海道に進出しはじめる。これが擦文文化の始まりである。擦文文化前期は石狩低地を拠点とし、エミシ文化の古墳である末期古墳も恵庭・江別・札幌に築かれるようになる。

大和勢力はエミシ社会の大半を服従させたが、青森を征服する前に撤退した。一方、擦文文化集団は北上を始めてオホーツク文化を取り込み、北と東に分断させる。とくに東をトビニタイ文化といい、後のアイヌ文化に大きな影響をもたらした文化でもある。

中世アイヌ時代

東北からさらに次の波がやってくる。竪穴住居を捨て、掘立柱のチセが建てられるようになり、土器も鉄鍋に置き換えられていった。西部では早くから渡党と呼ばれる津軽アイヌが進出していたが、東部では網走釧路地方で少し遅れて青森アイヌが到達し、トビニタイ文化の末裔であるクルミセと混じり合いながら、アイヌ文化の基礎を築いていった。

やがて東のアイヌの西進により、内陸に残った擦文文化集団(プロトアイヌ=コロポックル)を塗り替えながら、二つのアイヌ文化は一つに合流していった。また蠣崎/松前氏が道南を和人地とし、次第に影響力を強めていった。

ここまで振り返ってみて、北海道と東北地方が、昔から深い関係にあったことがわかるだろう。古代の人々にとって津軽海峡は立ちはだかる障壁ではなく、むしろ”道”として頻繁に人や物が行き来していたことが伺える。彼等にとっては津軽海峡よりも日高山脈のほうがよっぽど”壁”であったに違いない。

エミシは和人か、アイヌか

エミシの種類

さて東北のエミシは「和人系」なのだろうか、それとも「アイヌ系」なのだろうか?古代史の中でもよく争点になるところである。結論から言うと、東北のエミシはアイヌ語に近い言語を話していたはずである。

ただしエミシ全てがそうだと言うわけではない。エミシとはもともとは大和朝廷に従わない、”まつろわぬ民”のことを指す呼び方であり、広義のエミシには和人がたくさんいたはずだ。

『日本書紀』に引用された『伊吉連博徳書』では、7世紀の659年、蝦夷を連れた遣唐使が唐の皇帝高宗とこんなやり取りをしたと記録している。

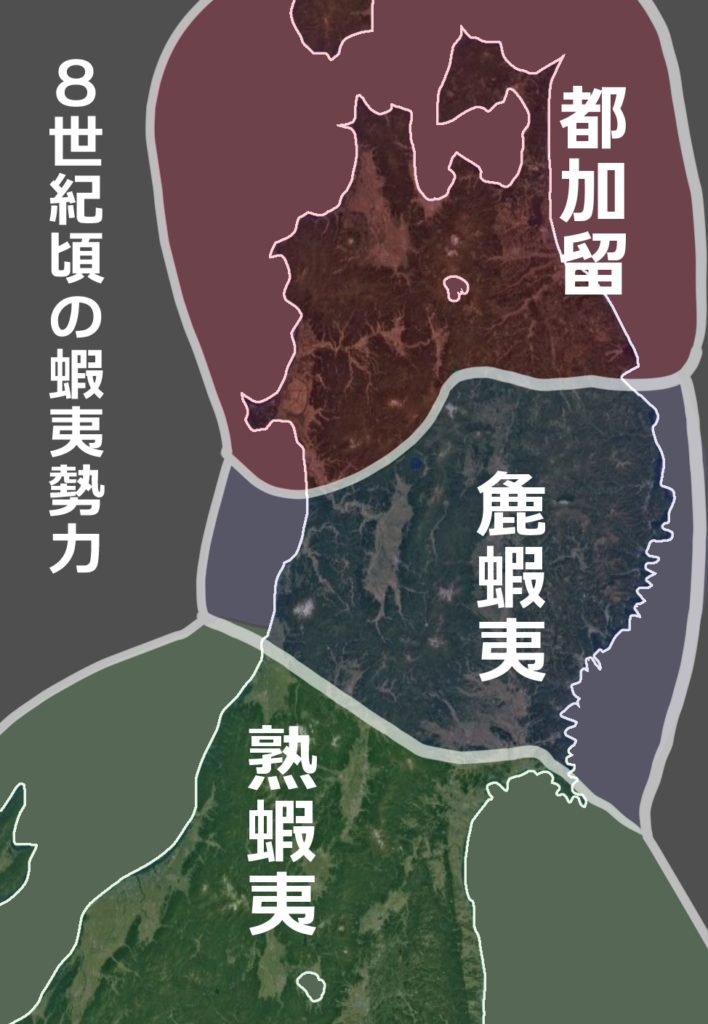

高宗「蝦夷は何種類いるのか」

使人「三種類います。遠いものを都加留、次のものを麁蝦夷、近いものを熟蝦夷と名付け、今連れてきているのは熟蝦夷です。毎年朝廷に入貢しております」

『伊吉連博徳書』を意訳

大和朝廷は蝦夷には三種類あると言っている。熟蝦夷と麁蝦夷、そして都加留である。

すでに熟蝦夷となっていた、関東地方のエミシたちは日本語の方言である東言葉(上代東国方言)を話しており、もう少し北の東北南部のエミシたちも日本語とアイヌ語のバイリンガルであった可能性が指摘されている。

この記事で述べる「アイヌになったエミシ」とは、この都加留に類するグループで、エミシたちの中でもとくに北東北三県の「青森・秋田・岩手」に位置し、飛鳥時代から平安時代にかけて朝廷に敵対し、アイヌ語系の言葉を話していたグループのことである。

mtDNAの調査結果

出土した骨の中を解析してミトコンドリアDNAを調べることは、遺伝的な継承を知る重要な考古学的手法となっている。この技術を用いて、東北の古代人のルーツを探る研究が行われた。

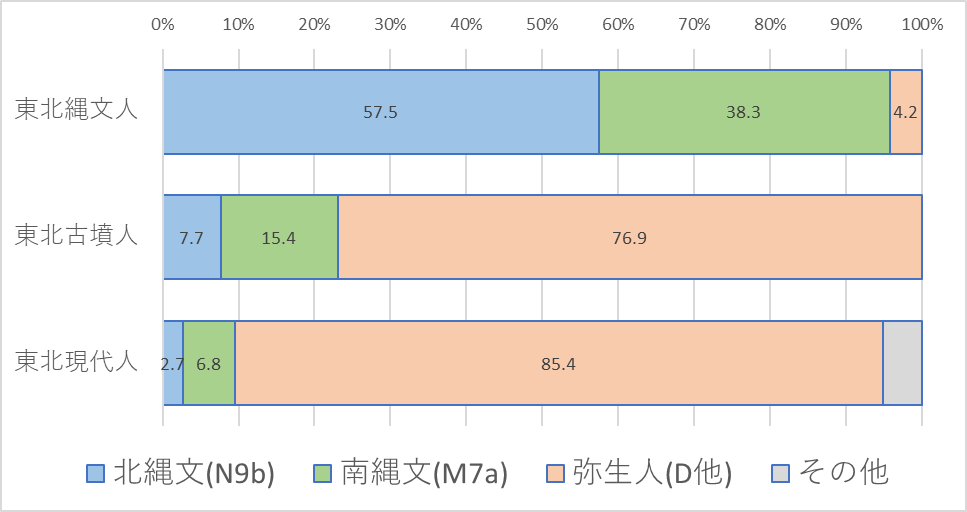

まず東北地方から出土した縄文人47名のmtDNAは、北縄文人(N9b)が57.5%、南縄文人(M7a)が38.3%を占めており、実に95%が縄文系である。

問題は、エミシの時代に近い「古墳人」における縄文由来の成分(M7a+N9b)が、わずか23%にまで激減していたのである。多くはD4をはじめとした渡来系弥生人の遺伝子にかなりの部分が置き換わっている。そして南縄文人成分が北縄文成分を上回っており、南→北の人口流入があったことを伺わせる。この比率は現代の東北人ともあまり変わらない。

この数字だけを見れば、「エミシと呼ばれた人々も、古墳時代になる頃にはすっかり混血が進み、遺伝的には和人と変わらなくなっていたのだ」と唱えたとしても不思議ではない。だが、このデータがどこから採られたものなのかを確認する必要がある。ここにカラクリがある。

- 東京都三鷹市(n=5)

- 神奈川県横須賀市(n=3)

- 新潟県糸魚川市(n=1)

- 宮城県石巻市(n=4)

なるほど、思ったより南の方のデータのようだ。最も北にある宮城県石巻市でさえ、当時の区分で言えば完全に大和朝廷の勢力圏内、あるいは朝廷に帰順した熟蝦夷たちの居住エリアだ。アテルイたちがいた北上川流域の麁蝦夷や、さらに北の都加留のエリアからは、残念ながらサンプルが一つも入っていない。

つまりこのDNAデータが示しているのは「朝廷の支配下に入った南のエミシたちは和人化していた」という事実を述べているにすぎず、「アイヌになったエミシ」については何も語っていない。

奥州藤原氏は和人である

また東北の歴史を語る上で、奥州藤原氏の存在は避けて通れない。 平安時代の末期、平泉を中心に百年にわたって黄金の独立国家を築き上げながら、最後は源頼朝の圧力に屈し、悲劇の英雄・源義経と共に滅び去った一族である。

昭和25年、中尊寺金色堂に眠る藤原氏四代のミイラの調査が行われた。その結果、彼らの骨格や形質は「現代の日本人や京都の貴族に極めて近く、アイヌ的な特徴は薄い」と結論付けられたのだ。 「エミシのボスが和人なのだから、エミシ全体も和人だろう」と考えるのも一理はある。

しかし彼等の出自ははっきりしている。奥州藤原氏の初代・清衡は、大和朝廷から派遣された官人である藤原経清(和人)を父に持ち、エミシの豪族・安倍氏の娘を母に持つ人物である。つまり、スタート地点ですでに「和人の血」が半分入っているのだ。 さらに二代・基衡、三代・秀衡と代を重ねるごとに和人化が進んでおり、もはやその形質には縄文的な要素が消えていたのだろう。

ナイ地名の分布

では、北東北のエミシがアイヌ系であった可能性を見ていこう。

東北地方には多くのアイヌ語で解釈できる地名が残っており、とくに「ナイ」がつく川名が非常に多く分布している。その範囲は古代エミシの支配地域にぴったり重なることから、青森・秋田・岩手のエミシたちがアイヌ語を話していたと考えるのは自然なことだろう。

8世紀にはすでに出羽国の「志理波村」、9世紀には上北に「爾薩体」などのいかにもアイヌ語らしい地名が大和側の記録に出てくる。同じく9世紀に祀られた陸前高田の氷上神社の前身に「理訓許段神」とあり、これはアイヌ語の rik-un-kotan〈高い所にある村〉に通ずる。これらはちょうどエミシの統治期間と重なっている。ここからすると13世紀以降にアイヌ語地名が下りてきたという説は辻褄があわなくなる。

さらに南東北や関東・中部地方にもアイヌ語で解釈できるかもしれない地名がわずかに残っている。「利根(沼の川)」「能登(岬)」「~谷(泥炭地)」「黒部(諸説あり)」などが挙げられるが、はっきりしたことはわからない。個人的には西日本にはアイヌ語地名はまったく残っていないと考えている。関東以西のアイヌ語地名解釈には慎重になるべきだろう。

名前と通訳

『日本書紀』『続日本紀』には、7-8世紀の東北のエミシたちの名前が記録されている。いくつかピックアップしてみると、

- コマヒル

- イカシマ

- ウクハウ

- ウソミナ

- イナリムシ

- シリコ

- ケアルイ

などとあり、これらは日本人のネーミングセンスではなく、いかにもアイヌっぽい名前の響きがする。例えば17世紀の祝津アイヌ「トマヒル」と8世紀の「コマヒル」はよく似ているし、19世紀の白老アイヌ「イカシマトク」と7世紀の「イカシマ」も似ている。近代アイヌと1000年以上昔の古代東北エミシの命名法則が近いのは偶然とは言い難い。

また大和朝廷は「夷語」を話すエミシと会話するために「訳語」とよばれる通訳を徴用している。ここからしても、蝦夷語は大和語とは異なっていたことがわかる。

これらからすると、少なくとも青森・秋田・岩手3県のエミシは、8世紀ころにアイヌ語系統の言語を話していたと結論づけていいだろう。エミシがアイヌ語を話していた、という表現が気になるならば、「エミシ語がアイヌ語になった」と言い換えてもいい。

渡島と渡党

渡島蝦夷とは

北東北のエミシのうち、北海道アイヌのルーツに直接的に関わってくる「渡島蝦夷(渡嶋蝦狄)」についてまず見てみよう。

渡島蝦夷は従来、北海道の蝦夷を指しているとされることが多かった。だが日本書紀の記述などを見るとどうやら渡島は青森を拠点としていたグループのように見える。(なお現在の渡島地方は、明治初頭につけられた後付の地名である)

阿倍比羅夫は「能代」と「津軽」に郡を置いて宴を開いたあと、「渡島」も集めて宴会し、その政庁として「後方羊蹄」を置いている。この後方羊蹄は北海道のいずこか(余市・倶知安・瀬棚など)とする説もあるが、距離関係からすると青森市と考えるのが妥当であろう(当時の津軽に外ヶ浜は含まれなかった)。政庁を置いた後方羊蹄の位置は、青森市北西部の「内真部~後潟」のあたりであったはずだ。道央地方はあまりにも遠すぎる。(このあたりの地名比定は別記事「後方羊蹄はどこにあるのか」で論じている)

渡島蝦夷はその後もときどき記録に現れ、馬を献上したり、秋田蝦夷を攻めたりしている。北海道には馬がいなかったはずで、北海道にしか拠点がなかったとしたらそれはおかしい。720年に「渡嶋津軽津司」という従七位上の役人を、靺鞨国に遣わしてその風俗を観察させたともあり、北海道の蝦夷を使者として送ったとも考えられない。蝦夷ではなく蝦狄(日本海側のエミシをさす)とされているように渡島は「出羽国」の一部として扱われており、津軽や秋田とともに現れてくる。

阿倍比羅夫は弊賂辨嶋を拠点としていた粛慎を討ち、生きたヒグマ2頭とヒグマの毛皮70枚をぶんどりものとして得ている。『日本書紀』「弊賂辨は、渡嶋の別なり。」と注記があり、これを「奥尻島」に比定している学者もいるが、はたして奥尻島でそれだけのヒグマを捕獲できただろうか?”渡嶋の別”とは渡島蝦夷が拠点としていたもう一つの島、すなわち「北海道」のことを弊賂辨と呼んでいたと考えるほうが自然である。pewrepとは〈若い熊〉のことであり”ヘロベ”の由来もここから来ているのかもしれない。

渡党とは

古代に渡島と呼ばれていたグループは、中世になると「渡党」と呼ばれるようになる。渡党については14世紀の『諏訪大明神絵詞』にこのようにある。

蝦夷が千嶋と云へるは我国の東北に当て大海の中央にあり、日ノモト唐子渡党、此三類各三百三十三ノ嶋ニ群居せり、今一嶋は渡党に混す、 其内に宇曽利鸖子別と萬堂宇満伊などいふ小嶋ともあり、此種類は多く奥州津軽外ノ浜に往来交易す

『諏訪大明神絵詞』

渡党は「ウソリカシベツ」と「マトウマイ」という島に住んでいるという。”マトウマイ”が松前であることは言うまでもないが、”ウソリカシベツ”は”ウスケシ”と呼ばれた函館に比定することが従来多かった。

しかし1468年の『安藤師季願書』に「津輕外濱宇楚里鶴子遍地」とあり、このウソリカシベツは青森側にあったことがわかる。このウソリとは下北半島の 「むつ市大湊」にある「宇曽利川」のあたりであろう。us-or-ka-us-pet〈入江の上にある川〉の意味である。ここからあの有名な「恐山」にも転じている。すなわち宇曽利鸖子別とは「下北半島」を指していたはずだ。中世の渡党は”松前”と”下北”の2島を根拠地としていたと読み取れる。青森港からすれば、どちらも海に浮かぶ島のようであっただろう。

日本最古の地図系統である『行基図』では「夷地」が本州側に書かれている。とくに江戸時代初期に写された『南贍部洲大日本国正統図』では、陸奥国の一番奥に「夷地・宇曽利」が書かれており、北海道と思われる「松島」は沖にある。この頃はまだ下北半島は”蝦夷地”という認識だったのは確かなようだ。

渡党はアイヌか

「渡党は和人かアイヌか?」という疑問については、続きの文章から読み取れる。

渡党は和国の人に相類せり、ただし鬢髪多して、遍身に毛を生せり、言語俚野也といえども大半は相通ず。戦場に望む時は丈夫は甲冑・弓矢を帯して前陣に進み、婦人は後塵に随ひて木を削て幣帛の如くにして天に向て誦呪の躰あり、男女共に山壑を経過すと云とも乗馬を用ず、其身の軽き事飛鳥走獣に同じ、彼等が用る箭は遺骨を鏃として毒薬をぬり、わずかに皮膚に触れば其の人斃すと云事なし。

『諏訪大明神絵詞』

- 顎髭があり毛深い

- 言語は粗野だが通じる

- 馬には乗らない

- 弓矢を使い、骨を鏃として毒を塗る

- 戦場の後方で女性が木幣で呪いを唱える

どちらの印象を受けただろうか?言語はともかくとして、馬に乗らないことや、骨を鏃とした毒矢を使うことはいずれもアイヌに強く見られる風習で、大和民族らしくはない。決定的なのは、女性が後方で木幣をかかげて祈るという描写だ。渡党はエミシの末裔、あるいはアイヌであったと見ていいだろう。ただし長らく大和民族と接していたため、(通訳を通じて?)会話はできるようになっていたようだ。

松前の祖と渡党

ただし全ての渡党がアイヌだったわけではないようだ。松前氏の出自を述べた歴史書である『新羅之記録』にはこんなことが書いてある。

右大将頼朝卿進発して奥羽の泰衡を追討し御ひし節、糠部、津軽より人多く此国に逃げ渡って居住す……亦実朝将軍之代、強盗海賊の従類数十人搦め捕り、奥州外ケ浜に下し遣り、狄の嶋に追放せらる。渡党と云ふは渠等が末なり

『新羅之記録』

鎌倉時代、源頼朝が奥州藤原氏を討伐したときに、糠部(青森東部)と津軽(青森西部)の人が多く北海道に渡ったという。また3代将軍・源実朝の代には、強盗や海賊数十人を青森経由で北海道に追放したという。「渡党」とは彼等の末裔だという。

往古は、此国、上二十日、下二十日程、松前以東は陬川、西は與衣地迄人間住する事、舊記に見えたり

『新羅之記録』

そしてかつては「鵡川~余市」まで人間、すなわち和人が住んでいたという。「渡党」とは明記されていないが、そう考えていいだろう。

武田の氏族といふ事は、むかし夷の千嶋に住するものを和多利党と号す

『寛永諸家系図伝―松前系図』

武田の氏族すなわち松前氏は、北海道に住む渡党のいわばボスとして君臨していたというのだろう。この『新羅之記録』は、松前氏の正当性を主張するために編纂された歴史書であり、その史実性にはときどき疑問が投げかけられる。特に名門・若狭武田氏の末裔であるというあたりは疑問の余地があるが、はっきりしているのは、15世紀に下北半島のむつ市蠣崎にいた豪族の蠣崎氏が、上ノ国へと渡り、その客将であった武田信広が婿養子となったのが松前氏の始まりであるということだ。

この蠣崎氏・松前氏はもちろん和人であるが、下北半島からやって来たというのは興味深いところで、渡党の勢力圏はやはりこのあたりであったらしい。

なお釧路アイヌの始祖が青森や尻屋崎から渡ってきたのもちょうどこの15世紀中頃と見られ、この頃、津軽安東氏が南部氏に敗れ、蠣崎蔵人の乱でも蠣崎氏が蝦夷地に逃げたというのは決して無関係ではないだろう。彼等の庇護下にあった青森のアイヌたちが、後ろ盾を失い北海道に渡った可能性は十分に考えられる。

すなわち渡党とは「渡島蝦夷の末裔であるアイヌ系と、中世に渡ってきた和人系が、混じり合ったグループ」を指すと見ていいだろう。渡島との違いは、渡島が青森を主体としていたのに対し、渡党は北海道に軸足を移していたところである。

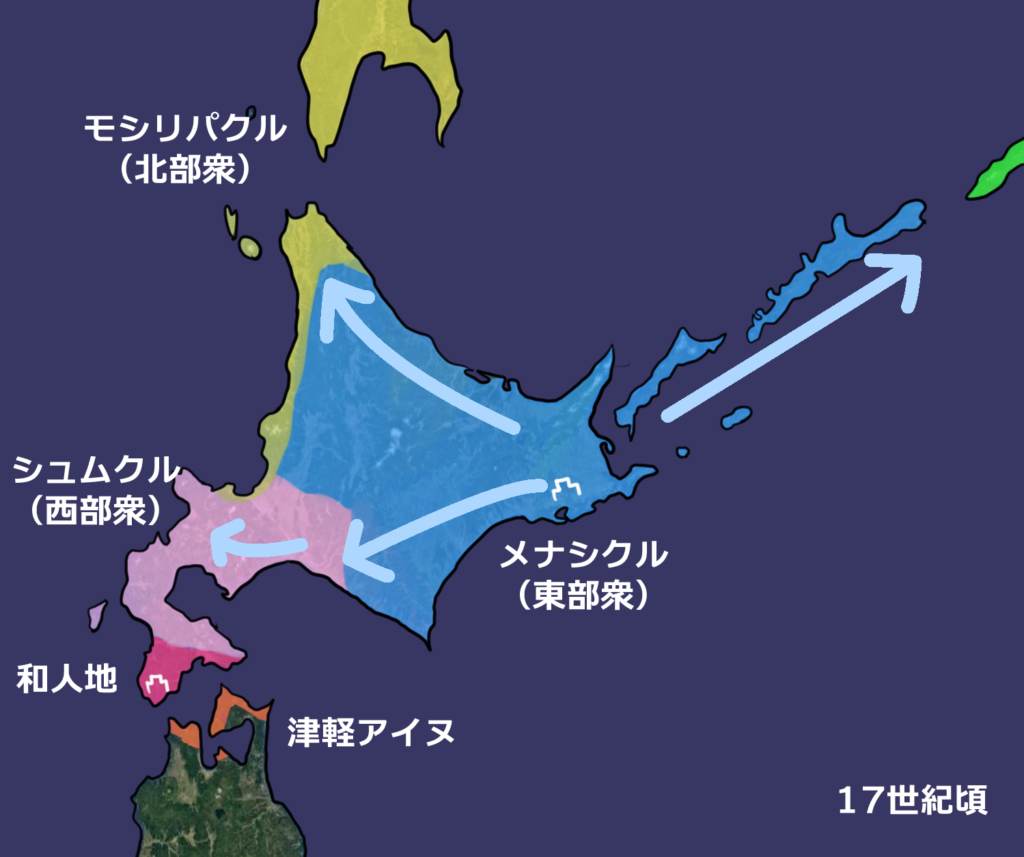

渡党の消滅

青森から来た渡党は、石狩低地以西の道南地方を中心に活動していたが、15世紀に網走~弟子屈~釧路にかけて、青森から来た津軽アイヌたちが定住しはじめる。やがてトビニタイ文化の末裔であるクルミセと合流し、厚岸・釧路連合のセフクライン国は北海道全体へと西進を始めた。いわゆる東部衆である。

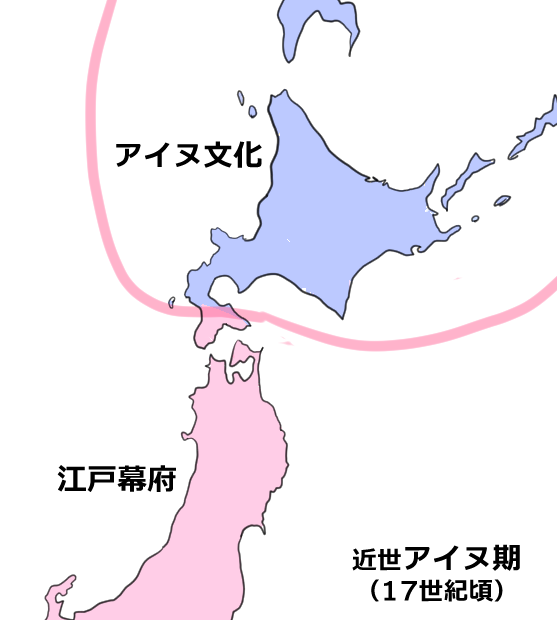

このころ、アイヌと和人との抗争が激化しており、道南で起きたコシャマインの乱を境に、北海道から急速に和人の息が見えなくなっていき、渡党はアイヌ要素だけを残して西部衆へと変化を遂げる。東部衆は西部衆や北部衆と合流し、やがて一つの「アイヌ」というアイデンティティを確立していくのである。近世アイヌの始まりである。

青森アイヌ

本州アイヌはいつからいるのか

江戸時代になると、アイヌの大半は北海道・樺太・千島に居住していたが、青森北端の地に、わずかにアイヌの民が残っていた。しかしWikipediaの「本州アイヌ」に誤った表現を見つけた。

本州アイヌ(ほんしゅうアイヌ)とは、17世紀から19世紀頃の間に北海道から渡海し本州北部に居住していたアイヌ民族を指す。

「本州アイヌ」『ウィキペディア日本語版』,(2026年2月7日取得)

本州アイヌとは、17-19世紀に北海道から渡ってきた民、言い換えれば、”それ以前には本州にはアイヌがいなかった”。つまりエミシとは断絶があったことを窺わせる表現である。

この記述の出典となっている『蝦夷とアイヌ』(菊池山哉)の著書では、1788年の古川小松軒『東遊雑記』の記述を根拠とし、”正保年間にシャクシャインの戦いから逃げてきた民”が津軽アイヌであると推測している。しかし本当にそうなのだろうか?原典を読んでみよう。

松前と称するも、鎌倉時代は今の蝦夷に替わることもなき夷人なりしことなり。

既に正徳年中に蝦夷人十人ばかり漁舟に乗りて、津軽の地三馬屋の辺にて津という所に来りて住し、もとより狩をし、漁することは上手にて、鹿をとり、海魚をとりて業生す。

津軽近郷の夷と争論のことで出で来て相戦う所に、我われが一類はたたき殺され、ようやくこの人数危うきを遁れこの地へ来たりしものにて、再び帰り候えば殺され候まま、御慈悲を以てさし置かれ下され候えというによりて、そのまま捨て置かれし…(後略)

『東遊雑記』古川小松軒, 1788年

菊池氏の書ではこの「津軽近郷の夷」という部分がすっぽりと抜け落ちており、まるで北海道内での争いに敗れて逃げてきたように書かれている。だが実際に争ったのは、津軽にもとから住んでいた夷である。北海道から渡ってきたアイヌたちと狩場を巡って闘いになり、その仲裁を津軽藩に求めたのだろう。また菊池氏は「正徳(1711-1716)は正保(1644-1648)の誤りと見るべきではないかと思う」としているが、『蝦夷国史纂聞』では宇鉄への渡来が「70-80年前」としているから、正徳年間で間違いない。

つまりこの記述を元に、”本州アイヌは17世紀から19世紀頃の間に北海道から渡来し”た民であると限定するのは明らかに誤りである。

本州アイヌに関する記録

他の本州アイヌに関する文献の記述をいくつか見てみよう。

蓬田、蟹田、平館、今別、いずれも浜辺なり、百姓猟師交り居る。この間所々津軽ゑぞとて、蝦夷の住所あり、外国者ゆえ、当国の人縁組をなさず、いつの頃渡りしか知れずとなり。

『津軽見聞録』, 1758年

18世紀、津軽半島東岸にはまだ「津軽蝦夷」がいて外国人扱いされており、和人との結婚をしなかったそうだ。

津軽南部にも蝦夷人あり、言語通ぜずといへども、月代を少し計り剃り、はんかうにして髭あり。この蝦夷人は、本邦往古よりの蝦夷人なる故に松前蝦夷と出会することを望まず、系図を正して、その差別あることなり。津軽南部の蝦夷は、松前の蝦夷にはあらず、古え陸奥の蝦夷の遺種なり、僕三厩に在ける時、この事を尋ねけるに、松前の蝦夷とは、別種たる事を、ただして云へり。蝦夷にて、血脈を引、家系を乱さざる故、百代の後といへども違ふことなり。

『北海随筆』坂倉源次郎, 1736年

津軽南部の蝦夷人は、「陸奥の蝦夷」の末裔であり、松前の蝦夷とは異なるアイデンティティを持っていたようだ。

南部、津軽、秋田辺は、むかしは皆夷人の住家なりけると覚ゆ、ようようこの二百年許こそは、かく全く日本の地と成れりという人ある。

『東遊記』橘南谿, 1784年

ここ200年ばかりで日本の地に変わったという。南部氏が津軽安東氏を破って進出したのがこの日記からおよそ300年前なので、感覚的にはそんな感じであったようだ。

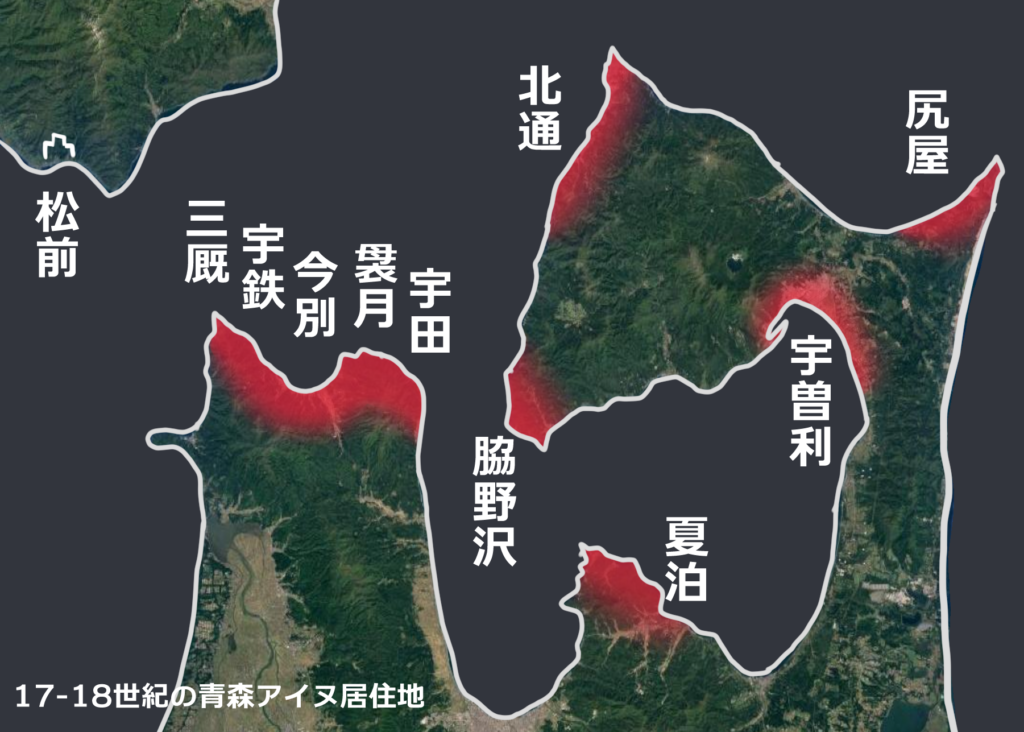

青森アイヌの居住地

津軽藩の記録には1679年に今別に住む「カフタイン、ルテルケ、ユキタイン、ヘリキハ」の4人が津軽藩に貝を献上したとある。また1696年に母衣月の狄「チエツカイン」が米を授かったとあり、17世紀の青森アイヌが「~アイン」という名を持つアイヌ系の人々であったことがわかる。(北海道アイヌにはコシャマイン、シャクシャイン、チコモタイン、ハシタインなど~アイン系名称が多い)

歴史的事実として、本州アイヌの居住域として、津軽領では津軽半島と夏泊半島の先端部に確認されている。南部領では、下北半島の北通、脇野沢などに同様に認められ、18世紀後半には、両領において和人化が急速に進んだ。

『北東北学の構築を目指して』北東北学検討委員会,2023年

青森アイヌ達は近世にもまだ青森の3つの半島の先端部に住んでいた。かろうじて独立して生計を建てていたが、1756年に”最後の砦”であった津軽半島北端部から年貢を取り立てるようになり、東北における蝦夷の末裔の独立はここで終止符を迎える。その後は急速に”日本化”していったのは前述の記録にあるとおりである。

本州アイヌの残影

近代の19世紀、20世紀になっても、北東北にはまだわずかにアイヌの末裔が残っていた。

蝦夷の末裔ではないかとされている民のひとつがマタギで、かれらは江戸時代にもなお山中で伝統的な狩りをして暮らしていた。その言語は既に日本語になっていたが、ワッカ(水)・セタ(犬)など言葉の端々にはアイヌ語で解釈できる語彙が残っている。

また明治から昭和の戦前にかけても、岩手県の二戸や岩泉や三陸海岸にかけて、青森の宇鉄から今別、三内(青森市)や平内、北上山地の山中などに、アイヌの末裔が住んでいたことが発見されている(『近代・東北アイヌの残影を追って』より)。彼等のアイデンティティはすでに「蝦夷」ではなく「アイヌ」で、「うちの旦那は~」などと呼ばれていたらしい。

東北エミシの末裔は、中世と近世の荒波に呑まれながらも、本州最北の地で、独自のアイデンティティを維持しつつ、したたかに生き続けていたのである。

北海道への渡来

5度の渡来

北東北から北海道へ渡来したのは1度だけではない。古代から近世にかけて、大きく分けて4つのタイミングがあったと思われる。

7-8世紀の渡来

阿倍比羅夫の北征のあとに起きた渡来。粛慎が排除されて津軽海峡の安全が確保された渡嶋蝦夷が、石狩低地に渡り、擦文文化を築いた。カマドを用いる四角い竪穴住居にアップデートした。末期古墳なども見られる。

12-13世紀の渡来

奥州藤原氏の時代から、鎌倉時代初期にかけて。渡来民は渡党と呼ばれ、竪穴住居から掘立柱のチセを築いた。移行過程の道南を青苗文化と呼ぶ。一方で道東ではオホーツク文化が変容したトビニタイ文化が吸収された。中世アイヌ文化の始まり。

15-16世紀の渡来

津軽安東氏が力を失い、北東北は南部氏が、また道南には蠣崎氏が居座った。蠣崎季広と道南アイヌのあいだで夷狄の商舶往還の法度が結ばれる。道東には青森から釧路アイヌが渡り、しだいに西進してひとつのアイヌ文化が完成されていく。近世アイヌ文化のはじまり。

17世紀以降の渡来

場所請負制によって和人の進出がはじまり、シャクシャインの戦いによって和人とアイヌの力バランスが完全に傾く。この先が、よく知られているアイヌの抑圧の歴史である。

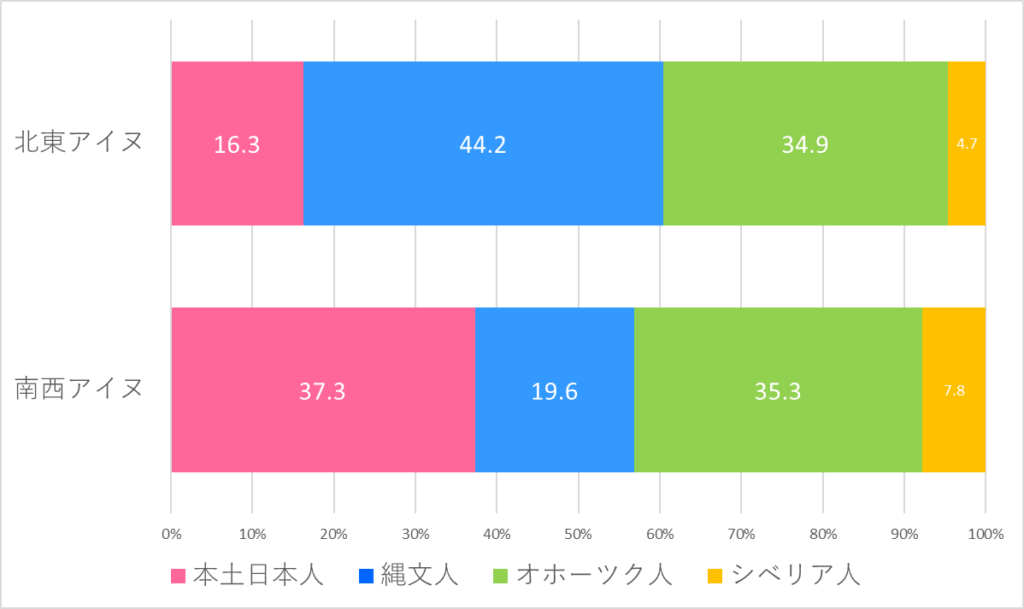

和人系アイヌ

17世紀になると、北海道の各地に和人系アイヌが出現しはじめる。和人系アイヌとは「和人の名前で、アイヌのアイデンティティを持つ」人々である。おそらく遺伝子的にも和人系だったのではないだろうか。

有名なのが余市アイヌの大将「八郎右衛門」で、彼は山丹貿易の窓口である数百人の余市アイヌを束ねていたが、完全にアイヌ社会の中に溶け込んでおり、和人としては扱われていない。

同じ時代、石狩の大将ハウカセの娘婿は「金太夫」といったし、静内の大将シャクシャインの娘婿にも「文四郎」がいて、近世はアイヌ社会の深いところにまで和人が入り込んでいたことがわかる。

それを裏付けるのが全道各地から収集された近世アイヌのミトコンドリアDNAの割合で、とくに石狩低地より南西のアイヌは和人系の比率が37.3%と非常に高くなっている。

東北から渡ってきた伝承

北海道のアイヌたちの伝承を紐解くと、「自分たちは遠い昔からここにいた」と伝えているものはほとんどなく、むしろ「別の所から来た」と伝えているものばかりである。北海道アイヌの古老たちが伝える、「東北から渡ってきた」という伝承を見てみよう。

西部衆の東北伝来

胆振東部から日高西部にかけて、平取を中心に分布している沙流アイヌは、東北地方との繋がりが深いことで知られている。彼等は西部衆の中心的集団でもある。

サルンクルには所々に祖先が本州の南部領から来たという伝説を伝えている。

私は勇払郡ルベシベのアイヌ部落を調査した時(1931年)同地のアイヌの古老から、先祖は南部から来たという伝説があるということを聞いた。また長年日高にいた太田岩太郎氏が拙宅を訪れられた時、羽朽のアイヌには、青森県宇鉄から来たという伝説が残っている旨、教授いただいた。

『アイヌの一系統サルンクルに就いて』河野広道

ホロサル(むかわ町幌去)に宿。この村昔十勝より来たりしモノと、津軽の宇鉄より来たりし者の子孫なり。

『東蝦夷日誌』松浦武四郎

沙流地方には南部領(青森県東部から岩手県北部にかけての地域)や宇鉄(津軽半島北部)から来たという伝説があるのだという。

南部の尻矢には昔アイヌがおったそうだ。今でもあそこの人間はアイヌそっくりである。そこでエコグマという村があるが、村名はアイヌのオッテナのオンネした所である。その名を取ったのである。(有珠アイヌ)

アイヌも昔は、ウテツにおったものであるそうで、今でもそこには子孫が残っているとのことです。(長万部アイヌ)

津軽、秋田、南部、仙台、皆アイヌのモト・コタンであった。(礼文華アイヌ)

『東北海道古事風土記資料集』

西胆振や噴火湾の方にも同様の言い伝えがある。西部衆には特にこの言い伝えが多い。

東部衆の東北伝来

東部衆の釧路アイヌもまた、自らの祖先が青森から渡ってきたと伝えている。

われわれの始祖は「角兜を持つ長老」という名のある人だった。キラウコロは遠い遠い昔の古い時代に、”安住の地”を求めて一族60人を率いて 青森 を出発し、難航の末にたどり着いたのが、現在の網走である。網走にはすでに先住者たちがいて、文化の高い暮らしを営んでいた。(中略)

キラウコロは何年かをこの地で過ごし、その間に妹を網走の首長に嫁がせた。その後キラウコロはさらに安住の地を求めて、網走コタンから現在の屈斜路湖畔に出て、ここから丸木舟に乗って遠矢にたどり着いたのである。

われらの始祖と網走の地名『森と大地の言い伝え』

釧路アイヌの始祖はアウンモイ(青森)からやってきて、網走や釧路の遠矢に住んだという。キラウコロが来る前、釧路には「土砦に住む人」が住んでいたが、釧路アイヌ6代目のときにキラウコロの子孫シネラムが釧路一帯の首長となり、また12代目イタクコテの頃(17世紀)にトイチャシウンクルの宗家が途絶えたので釧路の二つの民はひとつになった。

キラウコロは「常に角のある兜をいただいていた」といい、これは中世の和人の武士が持っていたものだろう。年代を逆算するとちょうど南部氏が津軽安東氏を十三湊から追い出した頃で、津軽安東氏に関わる蝦夷だったのかもしれない。

19世紀中頃、釧路アイヌ21代目のとき、釧路に大きな弁財船が錨を下ろした。降りてきた人たちは、アイヌ語をすらすらと話し、見慣れた礼拝もするので釧路の人々はすっかり驚いてしまった。

弁財船で釧路にやって来た人々は青森から来たのである。アウンモイというのはイゼンタウケの先祖の地である。アウンモイと聞いたエカシは遠い、遠い祖先を思い、目に涙を溜めた。アウンモイから来た人は言った。

「現在では 和人同様の 生活を 行うてはいるけれど」

もとをただせば同じ民族である。遠くの一族とこうして出会えた。と喜んだ。イゼンタウケは青森からやって来た遠来の客を歓迎する歌をうたった。

「青森 その場所から 渡来の人々の 郷土である」

青森からの一族『森と大地の言い伝え』

東北を始祖とする伝説

アイヌは文字を持たぬが、歌で語り継ぐ民である。最後に、彼等の歌い伝える始祖伝説を見てみよう。

源義経の北行

アイヌの伝説といえば源義経一行の北行を外すことは出来ない。数々の武勇により平家を滅ぼすも、兄・頼朝に疎まれ、奥州藤原氏によって衣川の館で自害した。だが実は生きていて、北海道に渡り、最後は山丹まで征服しに行ったというのだからなかなかロマンのある話である。だがこの”判官びいき”の物語チックなストーリーの中に、アイヌの始祖伝説に関する重要な要素が含まれている。

史実では、奥州藤原氏の滅亡の際、藤原泰衡は蝦夷地に逃避しようとしていた。だが途中で泰衡は殺されてしまった。しかし無事に生き延び、実際に蝦夷地に逃げ込んだ東北の民がいることは『新羅之記録』にも書かれている。彼ら渡来民が、いつか来るかもしれない主として、義経弁慶のことを語り継いでいたとしても全く不思議ではない。

あるいはそのモデルとなる人物が居て、それを義経に置き換えた可能性がある。実際、義経のモデルとされるアイヌの始祖・文化神オキクルミは”よそから来た大将”とも言われ、本州から来て、また本州に帰っていったようだ。

アイヌの始祖伝説

アイヌの祖先伝説

新冠の奥に住んでいた狼が自分の配偶者を求めたけれども、この島にはどこを探してもふさわしいひとが見つからなかったので、術を使って日本の内地からふさわしいものを呼んだところ、沙流太の海岸に箱が漂着したので、その箱を開けると娘が入っていた。

『北海道伝説集』

この伝説にはいくつかパターンがあり、娘は南の国から小舟で財宝とともにやってきたというものもある。

西部人の始祖

大島造神は敗れて他国に去ることになり、ただ娘の女神カムイカチケマチだけが残って隣の島に渡った。彼女はある日、浜で鯨の背中に乗った男と出会う。

「僕は向国の津軽の蝦夷なり」

二人は共に旅をしたあと後志の洞爺の地で子をもうけ、子孫が多くなった。これが西部衆の祖先である。

『北海道三面三角の説』白野夏雲/要約

女神カムイカチケマチは、津軽から来た蝦夷と子供をもうけ、シュムクルの祖先となったという。この伝承をよく読むと土着の血が混じっていない。

東部人の始祖

女神カムイカチケマチは夕張山で巨鳥フリウと瓊斧で戦い、二人の子供を助け出した。

「尻屋の浜で貝を拾っていたら、突然黒い風に攫われたんです」

そこで女神は二人を育て、二人の子孫は多くなった。これが東部衆の祖先である。

『北海道三面三角の説』白野夏雲/要約

メナシクルに関しても、やはり北海道の原住民ではなく、下北半島の尻屋崎から来たと伝えている。

もちろんこれらは伝説的な物語ではあるが、アイヌが自らのルーツを「青森」に見出していたのはとても興味深いところである。

はるか故郷のエントの地

キラウコロより前に釧路の弟子屈にやってきたエントの一族の子守唄が伝わっている。

彼等はかつて「エントの地」から渡ってきたのだという。古老によると、このエントの地とは下北半島の尻屋崎にある岩屋近世貝塚遺跡を含む岩屋集落のことであるようだ。

岩屋

地名は,アイヌ語系のイワ・ヤに由来し,先祖の祭場のある神聖な山の丘の意といわれ,また一説には岩のある地から起こったという(下北半島地名考)。地内には縄文後期の土器・貝塚が出土する滝之不動明遺跡,陶器(備前焼・八方焼)の出土する岩屋近世貝塚遺跡,人骨・副葬品の出土する近世の往来遺跡などがある。家隆の家集「壬二集」に「奥の海えぞが岩屋の煙だにも思へばなびく風は吹くらん」とあるのは当地を指す。

『角川日本地名大辞典』

おまえが大きくなったとき

十勝の子守唄『森と大地の言い伝え』

おまえが大人になったなら

おまえの祖先の故郷

おまえの血を引く国

エントというところ

祖先が鎮座している村

神々が鎮座する村

そこにあるわれらの聖地

祭壇のある岬

その地に行って

お祭りと礼拝を

行うべきなのである

ハタ ホゥホー

この男の子こそ

塘路の子守唄『森と大地の言い伝え』

エントの故郷の血を引く御方で

これにあるのだ

おまえが成長のそのときに

おまえが大人になったとき

祖先の故郷

祖先の故郷を目指していって

古代からの祖先の

供養祭をできる男子なのである

エントの里に血統原点を

持っている人があなた

男子であるのだ

ホィヤ ホホィヤ

かつてアイヌの祖先は青森にいた。彼等はそう言い伝え、海の向こうの故郷に思いを馳せていたのである。

コメント