北の島・樺太

知られざる民ニヴフ

「ニヴフ」という民を聞いたことがあるだろうか。おそらく10年前であれば、日本人の99%は「聞いたことがない」と答えただろう。だが漫画・ゴールデンカムイのお陰で、その周知度は上がったかもしれない。ニヴフとはかつて北樺太に住んでいた民で、樺太アイヌの隣人として少し違った文化を持っていた先住民の一つである。

アジアには「独立語」と呼ばれる、他のどの語族とも異なる言語が4つある。日本語・朝鮮語・アイヌ語・ニヴフ語だ。日本列島にはアイヌ語系の縄文語を話す縄文人が、樺太にはニヴフ語系を話すニヴフ人がいたことになる。しかしこの知られざる隣人・ニヴフについては、ロシアとの緊張が高まる世界情勢においても、未だにほとんど語られることはない。

トンチと有翼人伝説

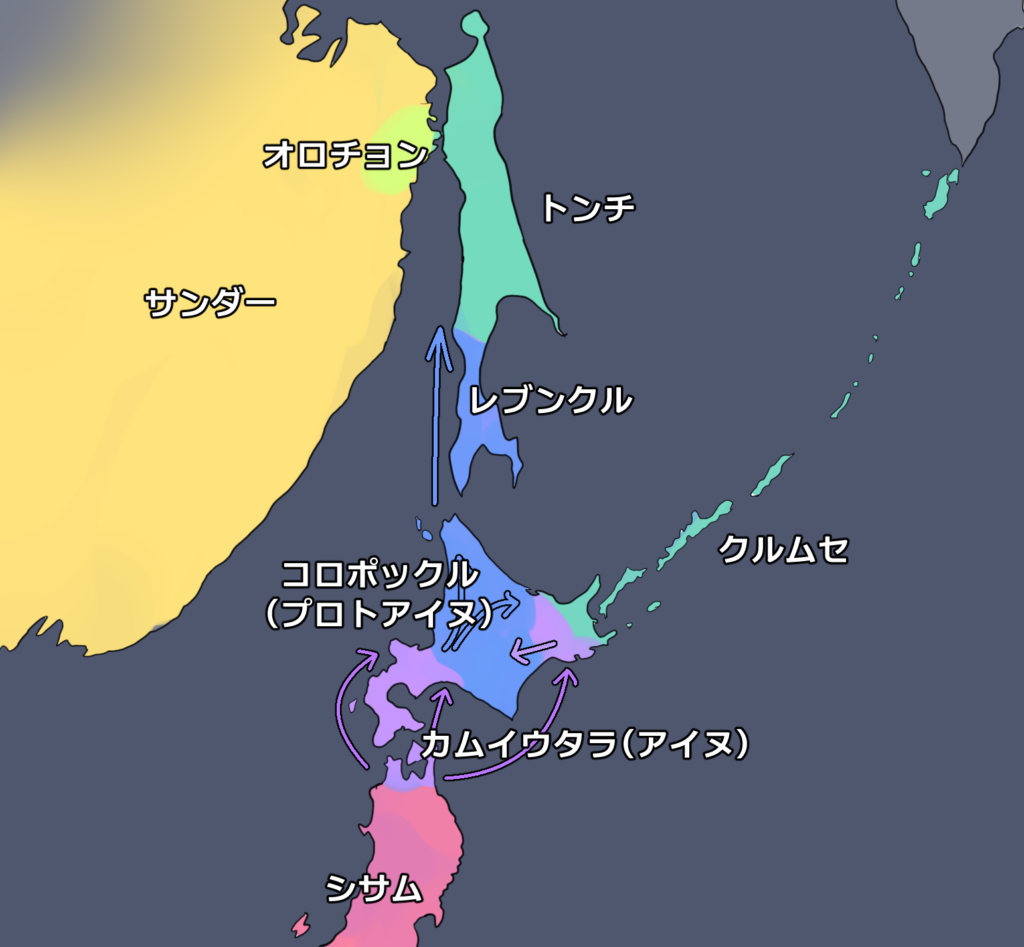

また、樺太アイヌによると、自分たちが樺太へやってくるより前に、トンチと呼ばれる竪穴住居民と、ラフコライヌ(羽を持つ人)という有翼人がいたという。

彼らは一体何者なのだろうか?実在の存在なのだろうか?この有翼人伝説と、小樽・余市の洞窟壁画に偶然ならぬ繋がりを発見したので、後ほどぜひ紹介したい。

樺太の記憶

筆者の祖父は樺太生まれで、南樺太の留多加郡留多加町に生家があったという。現在は「サハリン州アニワ」と呼ばれている街だ。祖父は終戦前に北海道に教師として赴任し、その後、二度と故郷・樺太の土を踏むことはなかった。

樺太にはアイヌが住んでいたが、江戸時代の17世紀頃に日本人が樺太に進出し経営に乗り出す。その後1945年の終戦とともにソ連が侵攻し実効支配し、今に至る。以前の自分の樺太についての知識はせいぜいそのくらいだった。

樺太アイヌはどこから来たのか

ではアイヌはいつ樺太に来たのだろうか?アイヌより前には誰が樺太に住んでいた?

そのあたりの歴史が語られることはほとんどない。それどころか、”アイヌは13世紀にシベリアから樺太を経由して北海道に南下してきた外国人だ”、なんていう誤ったトンデモ説すら流布されているのが現状だ。

アイヌの民が縄文人の子孫の一派であることについては間違いないが、一方でオホーツク系の北方人の遺伝的・文化的影響も少なからず受けていることも認めなくてはならない。アイヌのルーツを探るうえで、北方史、とりわけサハリン島における樺太の民族の移動について避けて通ることはできないのである。

樺太の先史時代

まずは、謎多き樺太の先史時代について振り返ってみたい。 オホーツク文化以前のサハリン史について、まとまった解説がある書籍やサイトは乏しく、Wikipediaにもほとんど記述がない。そのため、少々独自解釈が含まれるかもしれないが、自分なりにまとめてみた。

石器時代 ― 南と北の縄文人の出会い

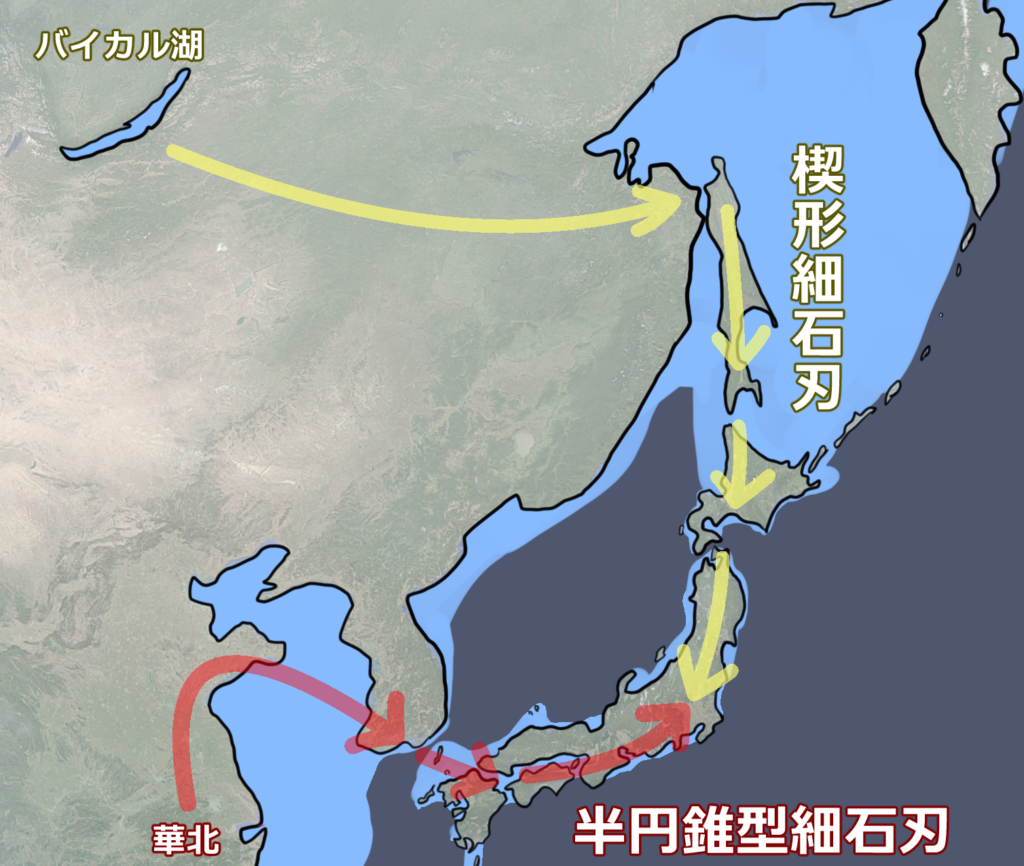

氷河期と呼ばれ、大陸と日本列島が陸続きだった時代、2つのグループが列島へやってきた。

- 中国華北から来たグループ(半円錐型細石刃)

- バイカルから来たグループ(楔形細石刃)

この「北から来たグループ」と「南から来たグループ」が長い時間をかけて混血し、ひとつの民族、すなわち「縄文人」となった。 両者はどこかでくっきりと分かれるわけではなく、グラデーションを描くように混血したようだ。当然、北へいけばいくほど北の要素は強くなる。

すなわち想定しうる最古の樺太住民は、「縄文人の遠い祖先」であったと言えるだろう。また北海道からアリューシャン列島を船で渡ってアメリカに渡ったグループもいるという。

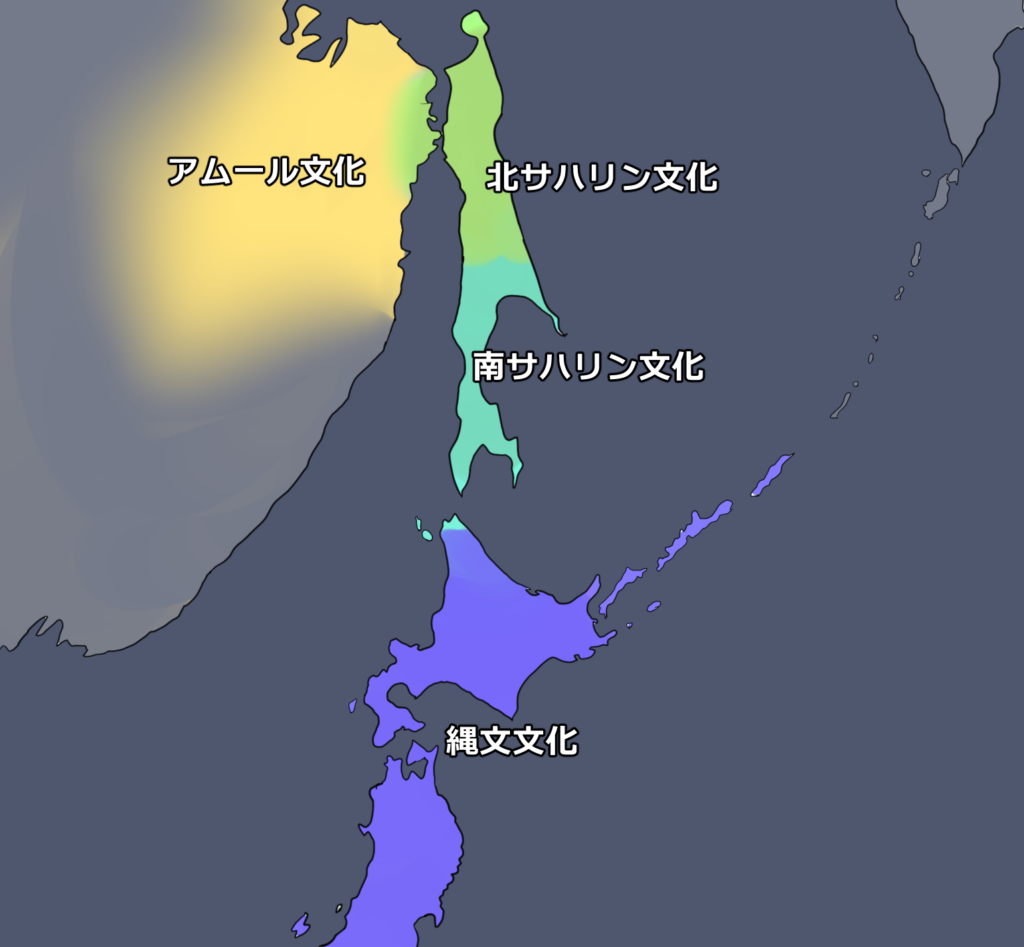

土器時代 ― 北サハリンと南サハリンの文化

日本が長い縄文時代に入った時、樺太では全く異なる民族の文化が興っていた。ニヴフ民族の文化である。

サハリン島は広く、先史時代からすでに南北で文化の違いが見られる。北サハリン文化はアムール地方の影響を、南サハリン文化は北海道の影響を少なからず受けている。 ざっくりまとめると以下の表のようになる。

| 年代 | 北サハリン文化 | 南サハリン文化 |

|---|---|---|

| 6000BC- | イムチン文化 | ソニ文化 |

| 1000BC- | カシカレバグシ文化 | アニワ文化 |

| 500BC- | ピリトゥン・ナビリ文化 | ススヤ文化 |

| 400AC- | (オホーツク文化) | オホーツク文化 |

ソニ文化期: 縄文海進によって海峡が広がり、北海道との交易は乏しかった。

アニワ文化期: 海進が終わり、再び南樺太で北海道産の黒曜石が見られるようになる。北海道北東部の続縄文土器との類似性があり、”初期オホーツク文化”の片鱗が見え始める。

ススヤ文化期: 縄文土器の影響が見られ、南樺太のみならず稚内や利尻・礼文島にまで広がる。特筆すべきは、礼文島の人骨から「縄文人とカムチャツカ系の混血」が確認されたことだ。これはアムール系との混血より先行していた。続縄文時代の択捉島からもカムチャツカ系のゲノムが発見されており、知られざるカムチャツカ半島からの南下があったのかもしれない(ただしカムチャダールは無土器文化のため、土器への影響は不明)。

ピリトゥン・ナビリ文化期: 北樺太にアムール地方から金属器がもたらされる。満州からツングース系民族がアムールへ侵入しており、「山丹人」と呼ばれたウリチ族もこの頃到来した可能性がある。

オホーツク文化 ― 北海道への進出

西暦に入った頃から、地球規模で急激な寒冷化(古墳寒冷)が始まった。 4世紀頃、北サハリンにいたニブフの民が南下をはじめ、南サハリンでススヤ文化を飲み込みオホーツク文化を開いた。 5世紀頃、彼らはさらに南下を加速させる。東は知床半島や千島列島、西は奥尻島や佐渡ヶ島まで達した。これが歴史書にいう「粛慎の襲来」である。

7世紀、越の国にいたヤマト王権の将・阿倍比羅夫はこの脅威に気付いていた。彼は東北の秋田や津軽にいた蝦夷を征服しつつ北上し、大河のほとり(津軽の十三湊か)で 渡島蝦夷と出会う。 粛慎の略奪にほとほと困り果てていた渡島蝦夷は、比羅夫に援軍を要請。これに応じた比羅夫の船団は粛慎を打ち破り、見事に西海岸からオホーツク文化勢力を撤退させた。

一方で東側のオホーツク海沿岸では、引き続き粛慎(モヨロ人)が居座り、10世紀頃まで独自のオホーツク文化を継続していた。

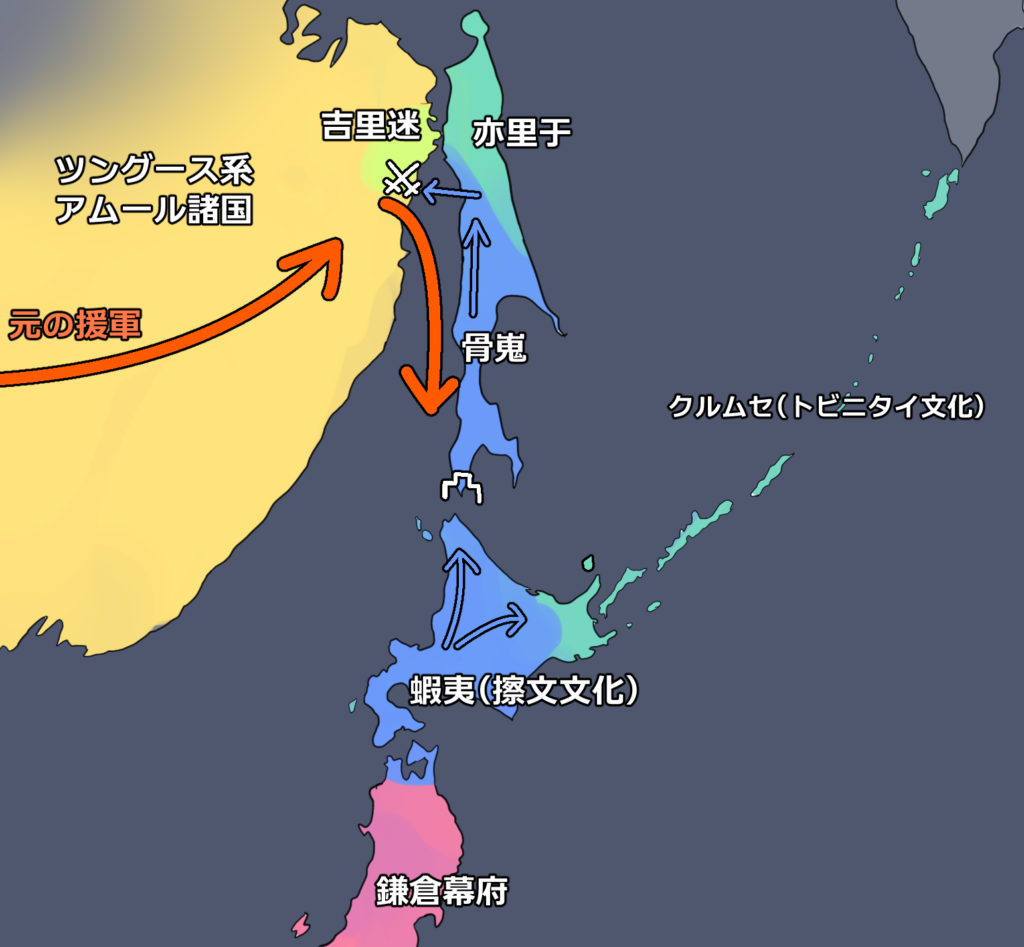

擦文文化の北進 ― プロトアイヌの台頭

10世紀頃、温暖化とともに北海道の情勢が一変する。石狩低地を拠点とし、農耕と狩猟を営んでいた擦文文化の蝦夷が、爆発的な北進を開始したのである。 彼らは宗谷岬まで勢力を広げ、オホーツク文化圏を物理的に分断した。北進した蝦夷の一部は海を渡り、樺太のオホーツク文化人を飲み込んでいった。そして道東に残されたオホーツク人は擦文文化の影響を受け入れ、「トビニタイ文化」へと変容しながら細々と存続した。

この過程で、擦文文化(縄文の系譜)とオホーツク文化(北方の系譜)が融合し、現在のアイヌ文化の原型が形成されていく。

樺太全土を手中に収めた彼らは、さらに大陸のアムール地方へも度々侵攻した。彼らは大陸側の史料で「骨嵬」と呼ばれ恐れられた。 13世紀、アムール川河口にいた大陸系ニヴフ人の「吉里迷(ギリヤーク)」はモンゴル系の元王朝に従属していたが、骨嵬の執拗な侵攻に耐えかね、宗主国である元に援軍を求めた。

ここから、世界最強のモンゴル帝国と、北の狩猟民・骨嵬との長きにわたる戦争が始まる。 元軍はアムール地方のみならず樺太にまで遠征軍を送り、プロトアイヌ達は大国の軍事力の前には徐々に劣勢となり、ついには樺太から追い出されることとなる。 元軍は樺太南端の白主に「果夥」という城柵を築き、ここを拠点として樺太を実効支配した。伝承によると、一部は小樽の忍路まで攻めてきたという。

この後、大陸系ニヴフ人のギリヤークの一部が北樺太に移住した。この樺太系ニヴフ人のことを「ニクブン」とも言う。

樺太アイヌの再流入 ー 山丹貿易の担い手

13世紀末から14世紀にかけて、一時は樺太から追い出された骨嵬たちは、北海道のアイヌ文化と合流し、力を蓄えた。 元王朝が衰退し支配が緩むと、彼らは再び樺太へと進出する。今度はかつての敵であったニヴフ(ギリヤーク)とも友好関係を築き、アムール地方を経由して大陸(明・清)との交易ルートを確立した。 これがいわゆる「山丹貿易」である。

清 ⇔ 山丹 ⇔ 樺太 ⇔ 蝦夷 ⇔ 松前 ⇔ 日本

この山丹貿易のルートは、鎖国下の日本において、長崎・対馬・琉球と並ぶ「第四の窓口」として機能した。

アムール下流域の「山丹人」から、中国宮廷で使われる豪華絢爛な「蝦夷錦(清朝の官服)」や青玉などが持ち込まれ、日本からは鉄製品や漆器が輸出された。 この交易によって、樺太アイヌの中には莫大な富を得て、酋長として贅を極める者も現れた。しかしその一方で、この貿易は過酷な借金を伴うものでもあった。支払いが滞れば、身体を拘束され奴隷として大陸へ連れ去られることもあり、光と影が交錯する歴史であった。

17世紀頃までには大陸からツングース系のトナカイ遊牧民ウィルタ(オロチョン)も進出し、北樺太にはニブフとウィルタ、南樺太には樺太アイヌという、三民族の棲み分けが定着していった。

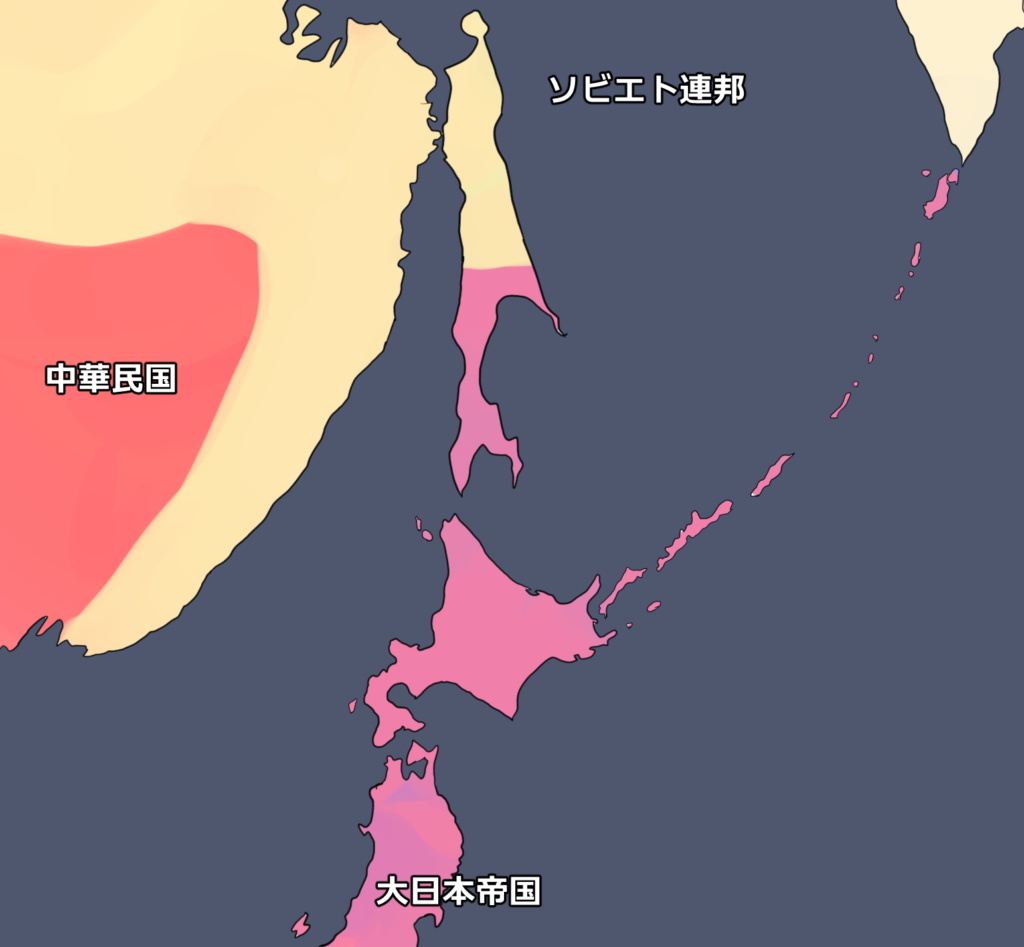

和人とロシアの進出

17世紀末、松前藩は樺太を知行地とし、18世紀、樺太場所を置く。19世紀、南樺太に多くの和人が進出して漁業や交易を行うが、千島樺太交換条約によってロシア領とされ、ポーツマス条約後に南樺太が変換されるも、1945年の終戦と共にソ連が侵攻し、以来、樺太はロシアが支配するサハリン州となった。

伝承の人々の正体を探る

幻の先住者「トンチ」

樺太アイヌの伝承に残る「トンチ」という先住者。彼らは竪穴に住み、土器を作る民だったという。

このトンチの正体を知る上で、極めて重要な証言がある。明治から大正期にかけて樺太に滞在し、アイヌやニヴフの研究に没頭したポーランドの民族学者、ブロニスワフ・ピウスツキが残した記録だ。彼は現地のアイヌ古老から聞き取ったトンチに関する証言を、以下のように詳細に記している。

ギリャーク(ニヴフ)とオラク(ウィルタ)は、彼ら自身が認めるように、この島の豊かさに誘われてアイヌより後にやって来たのであり、そこで出会ったのはアイヌだけだった。そのため、小さな川沿いや丘の緩斜面に散在する、明らかに人の手で計画的に掘られた「穴」を、これら新来の人々はすでにそこに住んでいた顎鬚を生やしたアイヌたちのものとみなしたのである。ギリャークはそれを「クギ・ルリクシ」、つまりアイヌの穴、あるいは「クギ・ムロリフ・タフ・トゥリク」、すなわちアイヌの古い家の掘り込みと呼んでいる。

一部のギリャークはこうした穴の中には自分たちの祖先の住居跡もあることを認めている。オラクは私にトンツィの穴を指して「クニ・ガロプツィ・ナンダ」、つまり古いアイヌのすみか、と言った。ではトンツィに関する話はと言えば、私はヌイ湾付近のギリャークからしか聞いたことがない。この地域のギリャークの一人は私に次のように物語った。「トンツィは山の、山中に湖の幾つかあるあたりに住んでいた。トンツィは非常に女に不自由していたので、海辺に住むアイヌのところからたびたび女を盗んだ。このことが原因になってアイヌはトンツィに激しい戦いを仕掛け、アイヌはこの種族をすっかり滅ぼしてしまった。

『サハリン島の原住民』/ピウスツキ

興味深いのは、中世に北樺太に住んでいたニヴフとウィルタは、樺太アイヌより後にやってきたというのである。そこにあった古い竪穴住居の跡を、全部アイヌの竪穴だと考えていた。しかし当のアイヌはそうではなかったようである。

土小屋の跡である数多くの竪穴に関して、アイヌはこうしたまちまちの証言をすることはない。石器と土器片はいつの時代にかここに住んでいた「トンツィ」のものとされている。さらにアイヌは自分たちの古い土小屋と、トンツィの住居の跡である掘り込みとを非常にはっきりと区別することができる。トンツィの竪穴は深いがより小さく、これに対してアイヌのものはさほど深くないが比較的大きい。多来加湖周辺の砂丘の上には、断続的に数ヴィルスタにわたって竪穴が連なっており、アイヌはこれをトンツィのものとしている。私はこの掘り込みを 10 個余り計測して、深さ平均 1 アルシンと 4 分の 3 から 2 アルシン、方形の竪穴の側面の長さ平均 6~7 アルシンという値を得た。アイヌの竪穴は深さ 1 アルシン半を超えることはなかったが、その周囲は常により大きなものがあった。

このほかトンツィの竪穴がアイヌの土小屋の跡と異なる点は、後者の場合多くはその背後に様々の大きさの円錐形をした穴が見られることで、これは「トイ・シンプイ」すなわち土の井戸と言い、そこから土小屋の屋根を覆う土を採ったものである。

『サハリン島の原住民』/ピウスツキ

樺太アイヌは自分たちの竪穴と、トンチの竪穴をはっきりと区別することができ、トンチの竪穴のほうが深く掘られていた。古代アムールの民の竪穴は縄梯子を使って降りるものもあったというから、トンチの竪穴は北方民の様子が強いのだろう。

一部のニヴフは、これらの竪穴が自分たちの祖先の住居跡であると証言しているのも興味深い。オホーツク文化人は大陸系ニヴフのギリヤークと同系統のニヴフ系で、太古に彼らから分かれた同族であるからである。

アイヌの祖先(プロトアイヌ)が北海道から樺太にやってきた時の記述も見てみよう。

アイヌがサハリンに来た時、そこで土小屋に住み、土の壺を作っている種族に出会った。この種族は自分たちのことを「トンツィ」と呼んでいた。彼らは背が高くはなかったが、とても低いというのでもなく、髪と目は黒く、外見上アイヌとさほど違わなかった。女たちは入墨していなかった。

着ている上着は丈が短く獣皮か満州産の生地でできていた。履物はアザラシの皮で作った(犬もトナカイも飼っていなかった、との異伝あり)。魚は釣針で釣り、網は使わなかった。テンを獲るにはくくり罠は使わず、仕掛け弓と落し罠を仕掛けた。トンツィは今のギリャークのものに似た船に乗って満州へ通い、そこから満州産の物資を運び込んでおり、その中に白く薄手の「パラ・ポウシ」つまり幅広の生地と呼ばれるもの(何かガーゼのようなもの)があった。アイヌは彼等か

『サハリン島の原住民』/ピウスツキ

ら満州へ通う道を知った。トンツィはずる賢く、特にアイヌの女を好んで度々連れ去ったが、(北の方に限られたが)強姦したり殺したりすることも多かった。アイヌもこれを許すわけに行かず時としてトンツィと戦った。隣り合って住んでいる者たちは互いに客に招かれもしたが、その際トンツィは目の前に小刀を置き、一方アイヌは帯に下げた小刀を[通常は背後にあるのを]脇に回してちょうど膝の上に来るようにして、常に警戒していたのである。アイヌとの敵対と戦いの結果トンツィが退去することになり、彼らは舟に乗って島から出て行った。

トンチは入れ墨をしていなかった。また極端に背が低かったわけでもなく、いわゆる”コロポックル”とも違う。満州と強い文化的繋がりを持っており、オホーツク文化人のことを指していることがはっきりわかる。

さらに興味深いのは、アイヌとトンチの緊張関係の描写だ。「互いに客に招かれもしたが、常に小刀を膝の上に置いて警戒していた」という生々しい記述は、かつて北海道から北進してきた擦文文化人(プロトアイヌ)と、元々そこに住んでいたオホーツク文化人との間に、激しい摩擦と緊張があったことを物語っている。

アイヌ自身がはっきりと、サハリンへは彼らが以前から占有していた北海道から移住してきたと言っているばかりでなく、多くの材料によってまのあたり、アイヌは温暖な地域からこの気候の厳しい島へ比較的最近になってやってきたことが確かめられる。(中略)

それから民族衣装の型式がある。襟と胸の開いた上着は、アイヌの遠い祖先がサハリンの寒さと冷たい風を知らなかったことを示している。ギリャークの間に伝わる伝承として、初めてアイヌたちと接触した際、何よりその衣装にズボンがないことにギリャークたちはたまげたといい、その後この衣料はギリャークの南に住む顎髭を生やした種族の採用するところとなった、と私は聞かされたことがある。

『サハリン島の原住民』/ピウスツキ

樺太のプロトアイヌの服装が、寒冷地に適したものではなかったということを指摘している。アイヌは北方から来たと述べる人がいるが、衣の前が開いており腰の帯で締めるアイヌの厚司は、日本の和服によく似た形状であり、温かい地方の衣装であることがわかる。彼らの作る竪穴はトンチに比べてずっと浅いもので、もともと寒冷地に住んでいたわけではないことを示している。

北部の住民の信じるところではトンツィはチルピェニヤ岬(アイヌ語ではシレトコ)から船出して東へ向かったので、岬の近くにはトンツィの住居の跡が多数あるという。南部の住民はトンツィが姿を消した過程に関してこれほどはっきりした物言いはせず「山へ行ったか、海の向こうへ行ってしまったかわからないが、ただいなくなったのだ」と言う。彼らの数は多く、今サハリンにいるアイヌよりも多かった。例えばトゥナイチェイという土地の場合、言い伝えでは 120 人(「イワン・ホーツ」)のトンチが住んでおり、アイルポではさらに多くて 160 人いたという。何しろ多数の竪穴を残したことからトンツィのことを「シルクル・ウェンデ・カムイ」つまり「地面を壊してしまった者ども」とも呼んでいるのである。

今トンツィがアメリカ人と一緒にチュレニイ島に何度もオットセイ猟に来ており、狩りの季節に船で島へ行ったアイヌがトンツィを見たことがある、と自信をもって私に語ったアイヌが一人にとどまらない。よく知られているように近年、こうした目的で対価を払ってチュレニイ島とカマンドル諸島でオットセイ猟をしている会社があり、カマンドル諸島からはそこに住むアレウトたちを連れてきている。してみると、アレウトの外見は言い伝えにいうトンツィの姿をアイヌに思い起こさせるところがあったのである。

『サハリン島の原住民』/ピウスツキ

北樺太のアイヌはトンチについて具体的な証言をしているが、南樺太に住むアイヌはぼんやりした記憶しかない。このことから北樺太には比較的近い時代までトンチが残っていたことがわかる。

そして近代のアイヌが、北洋のアリューシャン列島の民であるアレウト族を見て「伝説のトンチだ」と直感したということから、トンチは北方海洋民族としての形質を色濃く残していたのだろう。すなわちかれらはオホーツク文化人だったのである。

コロポックルとトンチは別物

ここでコロポックルについても少し触れておこう。コロポックルとは北海道にいた小人の伝承のことで、単なる空想上の生き物ではなく、実在の人間だったと考えられる。だがその正体はしばしばトンチ(トイチセウンクル)と混同され、同一の存在として見られてしまうことがある。だが樺太のプロトアイヌ達はその違いをはっきり認識していた。

サハリンのアイヌはルヴュ・キナ(Petasites japonica)[蕗]の大きな葉の下に住んでいた「コロポク・ウンク」のことを聞いたことはある。一枚の葉の下に 6 人づつ住んでいたというが、誰もが口を揃えて、この小人の種族が住んでいたのは北海道であり、サハリンではないと言う。

トンツィについて私は北海道の 2 か所でアイヌから話を聞いたことがある。室蘭から近いシラウォイの村で私は、自分がサハリンで見たような石の煙管はないか、と尋ねてみたことがあるが、サハリンには行ったことのないアイヌが、それは「トンジェン・カムイ・コロぺ」つまりトンジという人々のものに違いないが、北海道にはこうした煙管はまったくない、と答えた。そしてサハリンのアイヌにも、こうした「シュマ・キシリ」(石の煙管)はトンツィの作ったもので、彼らの作ったものの中で唯一今アイヌが使っているものだ、と説明してくれた者がいる。

また別の機会にトンツィについて私に話してくれたのはピラトリ村の首長で多くの旅行者によく知られたペンリで、その内容は次のとおりだった。「トンジン・レプン・クル、シャンタ・コタヌン・グル」、つまりトンツィは海の向こうの、シャンタ(山丹)の住む土地に住んでいる民族である。北海道にはトンジが住んだことはないが、彼らの品物をアイヌが宗谷に運んできていた。ペンリは 1870 年代に沙流のアイヌの一団に加わって日本人の経営するサハリンの漁場に行って、ルレ村の首長の一人と、当時 10 円したという自分の日本刀と「トンジン」の刀を取り換えたことがあり、それをまたほかのアイヌとの間で取り換えたことがある。およそトンジンの刀は今北海道にはそうそうあるものではない、と。この話から私が理解できたのは、これは満州から持ち込まれた刀のことを言っているのであり、そこに現れる「トンジン」という名称は、当初「トンツィ」がアイヌたちに満州の産物をもたらしていたことの名残にすぎない、ということである。

『サハリン島の原住民』/ピウスツキ

コロポックルは北海道にいて樺太にはおらず、またトンチは樺太にいて北海道にはいない。共通点はただ竪穴住居に住んでいたというだけであり、それだけの理由でいつの間にか混同されるようになってしまった。だがニ者はまったくの別物である。

トイチセウングルは、やはり土をもりもりと盛ったかげにかくれておって、ポンヤウンペが攻めて行くと1度に出て、カラプト(樺太)やサンダー(山丹)の味方になってポンヤウンペに攻めかかったものなのだそうだ。コロポキリとは全く別物だ。サンダーやカラプトにいるということだ。

虻田アイヌへの聞き取り/『東北海道アイヌ故事風土資料集』

北海道の伝承でも、トイチセウンクルとコロポックルは別物で、トイチセウンクル(トンチ)は樺太や山丹におり、樺太や山丹に攻め込んだポイヤウンペに敵対したという。

- コロポックル:道央・十勝の擦文文化人

- トンチ(クルムセ):樺太・道東・千島のオホーツク文化人

このコロポックルの正体については別の機会に改めて詳しく説明したいが、ここではその違いについて簡単に述べておくに留めることにする。

羽を持つラフコライヌ

ピウスツキーの報告書には、トンチよりもさらに古い、不可思議な先住者に関する記述が残されている。樺太アイヌの伝承によれば、昔、rah-kor-aynu〈羽を持つ人〉と呼ばれる人々がいたという。

トンツィもまた最初にサハリンに住んだ人間ではなかった、という言い伝えを私は二度まで聞かされたことがある。

彼らの前に何か、羽根の生えた「ラフ・コロ・アイヌ」という人々が住んでいた。ある古老は私に語って曰く「そのころは暖かくて、この羽の生えた者は家を作らず、衣服もいっさい着ていなかった。冬も厳しくなく、雪は降ったが人々はそれを気にすることもなく木々の下で暮らした。その周りは雪が融け、雪と木の幹との間が彼らの住みかになったのである。彼らは羽根で飛び回ってあらゆる獣を狩った。どんな動物も彼らの手から逃れることは出来なかった。海でも森でも、あまりに多くの動物を殺したので神は人々を罰することにし、羽根を切り取ってしまった。その時以来、狩りは苦労の多いものとなったが、一方獣は殺されることが少なくなり、それゆえ今日まで獣の種が続いているのである。

同じ羽根のある人間について次のような言い伝えがある。「白鳥の群れがいくつも、羽根の生えた人々の頭の上を北へ、それからまた南へと飛び渡っていき、そのたびに「コーコーコ」と静かな鳴き声を上げた。それをうらやましく思った一人の人間が、白鳥たちに自分を一緒に連れて行ってくれるよう頼んでみた。なにしろ彼には羽根があるのに、ここで一つ所に留まっているのはつまらなかったからである。白鳥たちはそれを受け入れ、人間は飛び去った。それ以来、春も秋も白鳥の群れの中から、いっしょに飛んでいる人間の「コーコ」という低い声が聞こえる。

『サハリン島の原住民』/ピウスツキ

ギリヤークの昔話にも羽が生えた人は出てくる。

昔は樺太の敷香にはギリヤークの神様の強い人がいるんだそうだ。

その人が今度北の国さ鷲に化けて、飛んで行くんだね。そうして飛んで行って、ずっと行って、海を渡って、向こうの里さ渡ったそうだ。北の国さね。そうして北の国さわたって、そのオホツクだか何だかという大きな川が有るんだそうだ。その川から上って行ったそうだ。ね。行ってずっと上って行ったら大きな村が有るんだそうだ。その村越えて行ったんだってね。

ギリヤークの昔話/ロバート・アウステリッツ

人間が羽で空を飛ぶという話は伝説の域を出ないが、「羽が生えていた」「衣服を着ていなかった」という二点に絞ると、歴史的な符合が見えてくる。

まず「羽」についてだ。彼らは本当に翼を持っていたのだろうか? そうではなく、「鳥の羽を身にまとっていた」と解釈すべきだろう。

日本書紀において阿倍比羅夫が粛慎(オホーツク文化人)と戦った際、粛慎側は「木に羽を結びつけて旗とした」という記述がある。彼らにとって鳥の羽は、部族の象徴や軍事的なシンボルであった。

そしてシベリアから北米にかけての北方民族のシャーマン(呪術師)は、儀式の際にしばしば鳥の格好を模した衣装を身につける。空を飛ぶ鳥は、天界と地上を行き来する霊力の象徴だからだ。

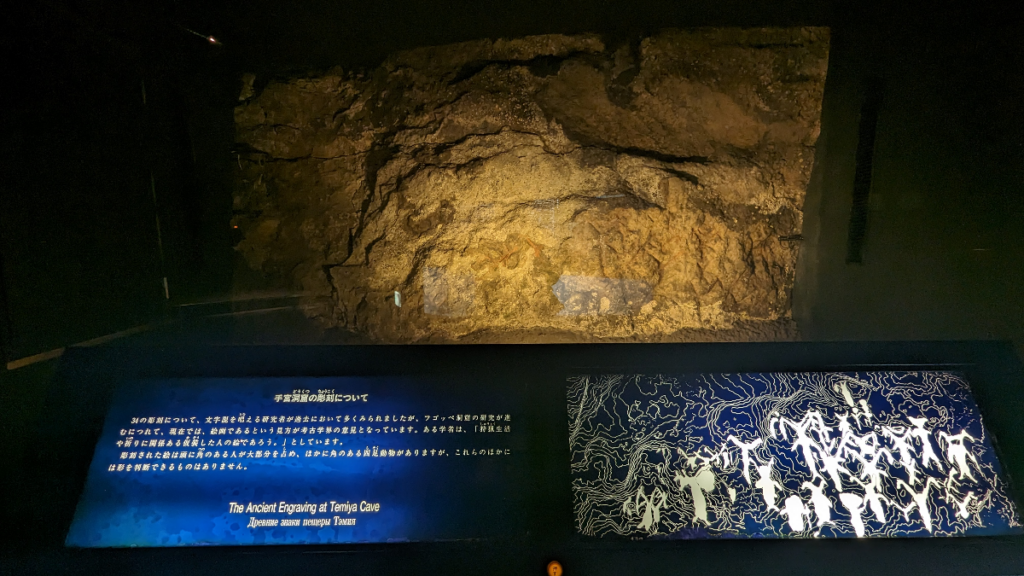

さらに小樽の手宮洞窟や余市のフゴッペ洞窟に残された古代の刻画。これは5世紀頃のものとされているが、ここには、角や羽のようなものを背中や頭につけた人物が描かれている。もしかすると、伝説の”羽が生えた人”のことを伝えたものではないだろうか。

次に「衣服を着ていなかった」という点だ。極寒の樺太で裸などあり得るのかと疑いたくなるが、中国の歴史書には、粛慎の末裔とされる挹婁について、驚くべき記述がある。

その俗は、好みて猪を養ひ、その肉を食べ、その皮を衣にす。冬は猪膏を以って身に塗り、厚さ数分、以って風、寒を御す。夏は則ち裸袒す。尺布を以って、その前後を隠し、以って形体を蔽ふ。

魏志挹婁伝

挹婁はオホーツク文化人の源流の一つと考えられる民族だ。彼らが「豚を飼う文化」を持っていたことは考古学的にも証明されている。オホーツク文化圏に属する礼文島には、4品種の豚を飼育していた痕跡があり、その骨が見つかってる。

「豚の脂を塗って寒さに耐える」という特異な風習を見た樺太アイヌが、「彼らは服を着ていない」「寒さを気にしない」と語り継いだとしても不思議ではない。北海道のアイヌ伝説にも「裸族」の話が登場するが、これも彼らの習俗が断片的に伝わった可能性がある。

三上(1966)は挹婁の竪穴住居の深さを「九梯」と表現していることに着目し,とくに深く掘り込んだ地下式で天井出入り式の住居を想定した。そして,民族誌時代の住居の中で,アリュート,コリヤーク,カムチャダールなどの古アジア語諸族の家に見られる特徴であると述べる。(中略)

それに先行する挹婁の九梯の竪穴住居もこの系譜に属すると見なした。さらに,現在の古アジア語諸族の南限はアムール川では河口域に住むニヴヒ(=ギリヤーク)であり,その民族誌時代の竪穴住居は小型の半地下式で横方向出入り式であったが,それは最近の変容に過ぎず,より古くは天井出入り式の地下式住居であったと見なす。

挹婁の考古学/大貫静夫

挹婁はツングース系の浅い竪穴ではなく、古シベリア民族にみられる深い竪穴であったとされている。これは前述のトンチの竪穴にも見られる特徴だ。

これらのことから、ラフコライヌの正体もまたニヴフ系のオホーツク文化人であったと結論できる。では、なぜ同じオホーツク文化人が、ある時は「トンチ」、ある時は「ラフコライヌ」として別の存在として語られるのか?

それは、彼らとプロトアイヌ達との「接触した時代の違い」によるものだろう。ラフコライヌは完全に伝説上の存在であり、過去の人だった。しかしトンチは一時アイヌたちと共存しており、互いに食事に招かれることもあった。粛慎が到来した7世紀と、アイヌが進出した13世紀では600年もの開きがあり、北樺太の民の文化もかなり変化していたのだろう。

史書の民族の正体を探る

文字を持たなかったオホーツク文化人だが、海を隔てた大国・中国の歴史書には、彼らと思われる人々の記録が残されている。それが、唐の時代に記された「流鬼」と、元の時代に記された「亦里于」である。これら二つの謎めいた名称の正体を探ることで、彼らの国際的な活動範囲と、その後の行方が見えてくる。

唐に朝貢した北の民「流鬼国」

7世紀、ヤマト王権の阿倍比羅夫が北征を行っていたのと同時期。中国は唐の太宗・高宗の時代であり、北東アジアの支配を強めていた。

唐の歴史書には、640年、北方の果てにある「流鬼国」の王子の使いが長安を訪れ、貂の皮を朝貢したという記述がある。

流鬼は北海の北にある。北は夜叉国に至り、ほかの三面はみな、大海にあたり、南は莫設靺鞨を去ること船行15日のところにある。その国には城郭がなく、海の中の島に依って散居している。

唐の『通典』

この地理的描写と年代(7世紀)は、まさにオホーツク文化の最盛期と合致する。流鬼はオホーツク文化期の樺太と考えて良さそうだ。もうひとつの夜叉国はおそらくオホーツク海北方のチュクチ・カムチャダール系のことだろう。

当時、北海道から樺太、千島列島にかけて勢力を誇っていた彼らは、阿倍比羅夫のヤマト王権と接触する一方で、大陸の唐王朝とも外交ルートを持っていたのだ。

骨嵬と共闘した「亦里于」

時代は下り、13世紀。モンゴル帝国(元)がアムール川流域に進出した際、彼らに頑強に抵抗したのが「骨嵬」、すなわち樺太へ進出したプロトアイヌであったことは前述した。

『元史』には、この骨嵬と連合して元軍と戦った集団として、「亦里于」という名が登場する。

亦里于は、骨嵬(アイヌ)とは別の集団として扱われている。この亦里于こそ、アイヌによる北進で勢力を削がれ、北海道から排除されつつあった末期のオホーツク文化人の生き残りではないだろうか。

この亦里于(いりう)という音は、粛慎の末裔の国である挹婁(ゆうろう)と響きが似ている。偶然かもしれないが、なんらかの関連性があるかもしれない。

樺太に刻まれた民の系譜

最後に、この島に足跡を刻んだ民の系譜を、改めて振り返ってみよう。

樺太の歴史

1. 石器時代の狩人たち(北の縄文人の祖先)

遥か太古、まだ大陸と陸続きだった時代。バイカル地方から細石刃文化を携えた狩人たちが北回りでやってきた。彼らはやがて南からの集団と混じり合い、日本列島の基層となる「縄文人」の祖先の一部となった。

2. 独自の土器文化(ニヴフの祖先たち)

海峡が開き島となると、北海道が縄文文化の道を歩む一方、樺太では大陸アムール川流域の影響を受けた独自の文化が花開く。ススヤ文化など、ニヴフ語族につながる人々が静かに暮らしていた。

3. オホーツク文化の覇者(トンチ/流鬼)

寒冷化とともに北サハリンから南下し、北海道オホーツク沿岸までを制圧した「海獣狩猟の民」。彼らは唐に「流鬼」としてその名を轟かせ、アイヌ伝承には「ラフコライヌ(羽を持つ人)」や「トンチ(土の家の民)」として記憶された。彼らは古代北東アジアの海の王者であった。

4. 樺太アイヌ(骨嵬)

鎌倉時代前後、力をつけた北海道の擦文文化人が北進し、オホーツク文化人を飲み込みながら樺太へ再進出した。彼らは「骨嵬」と呼ばれ、元帝国とも渡り合い、山丹貿易の担い手として繁栄した。我々が知る「アイヌ民族」とは、縄文の血と、オホーツクの血がこの地で混ざり合って完成された姿に他ならない。

5. ニヴフとウィルタ

アイヌの定着とともに、大陸からはニヴフ系のニクブンが再流入し、ツングース系のトナカイ遊牧民ウィルタもまた、新たな隣人としてこの島に居場所を見つけた。

6. 日本とロシア

そして近代。松前藩から始まる和人の進出と、北からのロシア帝国の拡大。国境線は幾度も書き換えられ、私の祖父のような日本人が暮らし、そして去っていった。現在はロシア連邦サハリン州として、多くのスラブ系の人々が暮らしている。

小樽にある樺太の記憶

小樽は昔から樺太との繋がりが深い街である。オタルナイ運上屋を運営していた恵比寿屋の岡田家は樺太経営にも乗り出し、多くの漁場を持っていた。樺太千島交換条約で樺太アイヌが移送されたのも小樽であったし、また終戦の際に樺太引き揚げ民の船が目指したのも小樽だった。

さらにもっと昔の太古には、小樽の洞窟の壁に、羽が生えた人を刻み込んだ人たちがいた。もしかしたら彼らこそが知られざる樺太先住民の一人だったのかもしれない。

コメント