北からの来訪者

北の脅威

北海道史といえば、とかく南からの来訪者、すなわち和人や松前藩との関わりが語られることが多い。とはいえ侵入者は南からだけ来たわけではない。北海道に住む民にとって、樺太経由での北からの来訪者は常に警戒の対象であった。現在もなおロシアがいつ攻めてくるかなどと語られることが多い。10年前ならば一笑に付していた話だが、今の世界情勢を見れば絶対にないとは言い切れない。

古代から近代にかけて、大きく3つの波が押し寄せている。いずれも北海道史に大きな足跡を残しており、決して見逃すことができない歴史の出来事である。それぞれを見てみよう。

言語による民族の分類

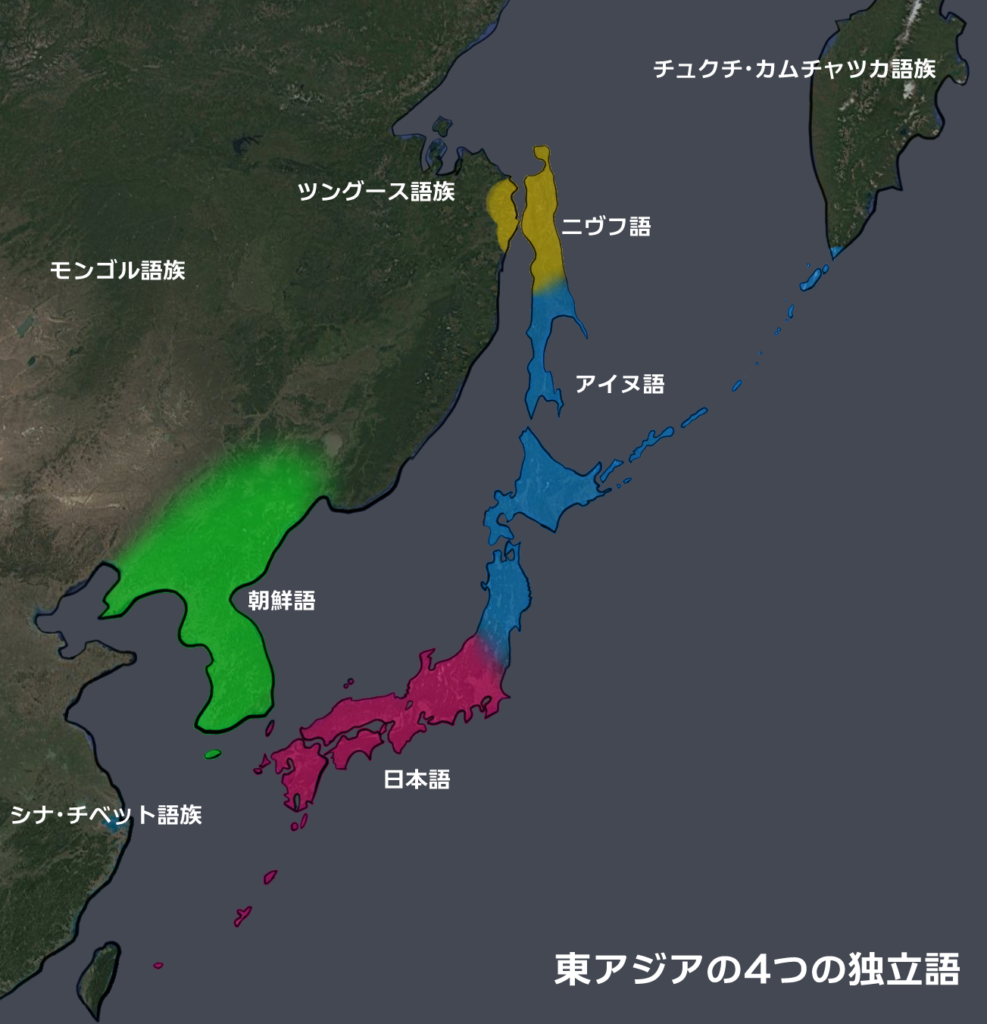

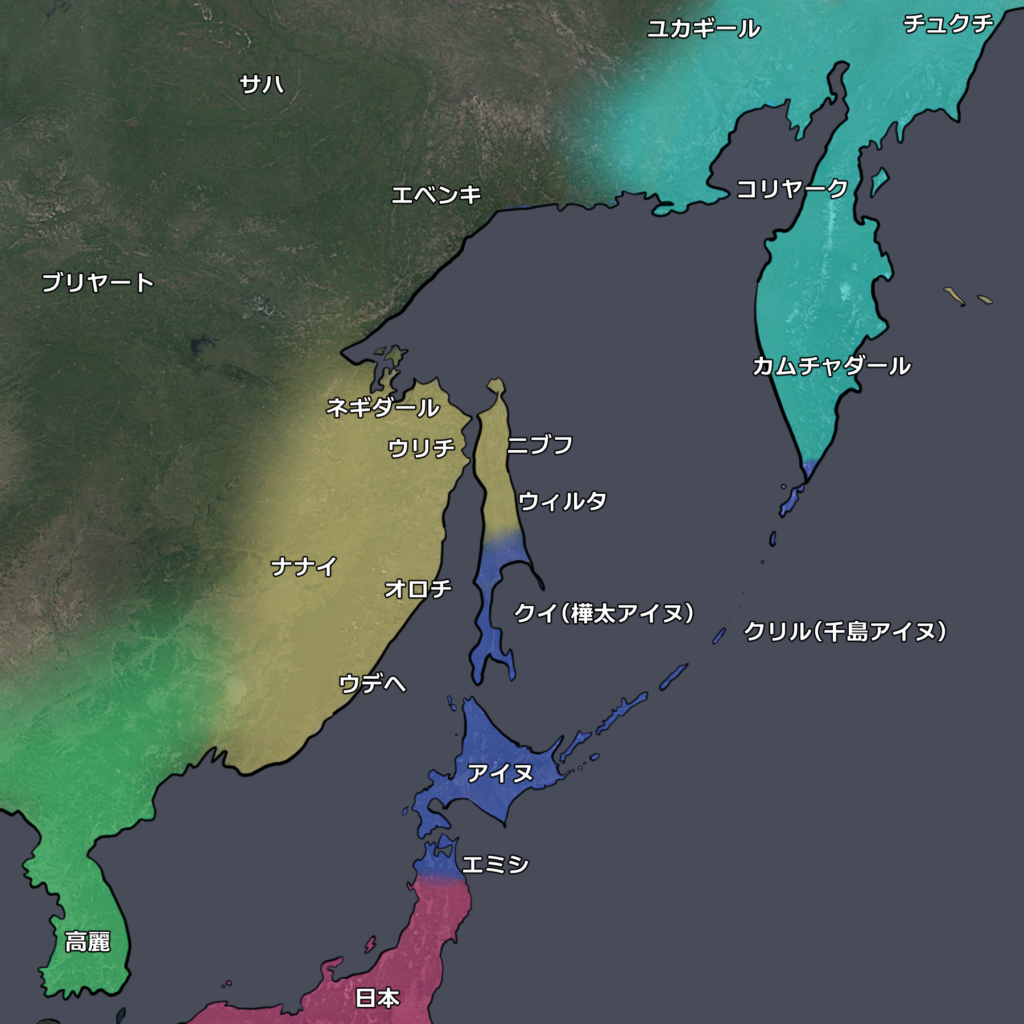

まず前提として、先史時代におけるおおまかな民族の分布を考えてみよう。民族というのは定義が難しい。国家・地域・文化・言語・遺伝子などさまざまな要素が絡んでくるが、ここでは言語のみに注目してみたい。

日本列島では大きく分けて2つの言語が話されており、西日本が日本語(日琉語)、東日本がアイヌ語(蝦夷語)であった。アイヌ語が北海道のみならず東北から北関東あたりにかけて話されていたのは、東北地方にアイヌ語地名が多く残っていることからわかる。また南樺太にも多くのアイヌ語地名があるが、北樺太になるとぐっとその密度が下がる。このアイヌ語の範囲は、エミシ・エゾ(後のアイヌ)の勢力範囲とほぼ同一である。

北樺太からアムール川流域にかけては古シベリア語が話されており、この北方民をツングース系と呼ぶこともある。ツングース系のなかでもニヴフ語だけは他の語族と異なっており独立している。日本語・アイヌ語・朝鮮語・ニヴフ語の4つはどの語族にも属さない、東アジアの独立語とも呼ばれる。

第0波:【先史】縄文人の謎

日本列島に一番始めに住んでいた人々のことを「縄文人」と呼ぶ。しかしこれは”縄文人”という一つの民族グループがあったという意味ではない。縄文時代は長い。何組ものグループが渡来しては、日本列島に住み着いていったのだろう。彼らは北の樺太から来たのか、南の琉球から来たのか、西の朝鮮から来たのか、はっきりしたことはわからない。あるいはその全てから来たのかもしれない。

すでに住んでいる縄文人を追い出して、新しい縄文人のグループが来ることもあっただろうか。それもわからない。この先史時代における渡来を第0波としてひとまず置いておこう。

ただしアイヌ語のルーツを言語的に辿っていくとアジア南方からの影響が強く、北方の影響は少ない。そこから考えるとアイヌ語のグループは南方渡来なのかもしれない。

第1波:【古代】オホーツク文化侵入

オホーツク文化のモヨロ人

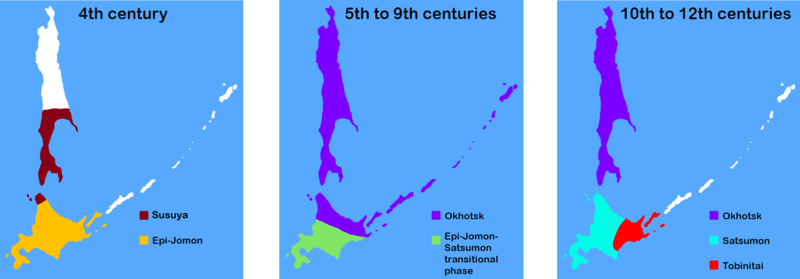

6世紀頃、日本の時代でいうと古墳時代にあたるが、この頃、北の古シベリア語を話すグループが樺太から南下をはじめる。いわゆるオホーツク文化人(モヨロ人)である。

シベリアのアムール川流域に住んでいたツングース系の北方民が、樺太に侵入し、やがて北海道へと降りてくる。

北海道の時代区分を見てみると、縄文・続縄文に続いて、「擦文文化」と「オホーツク文化」に分かれる時代がある。このオホーツク文化こそ北からの侵入の最大の痕跡である。

樺太からやってきたオホーツク文化人が、宗谷地方に住み着いた。時代を追うにつれてどんどん南下していき、網走・根室地方まで達する。オホーツク文化人は家の作りなど、縄文人とはまったく異なる遺跡を残している。

オホーツク文化はやがて擦文文化に吸収されていくが、トビニタイ文化に変化した後も網走・根室地方で生き残り続けた。宗谷地方では元地文化とも言う。このトビニタイ文化は熊信仰の風習があり、アイヌ文化にもいくらか影響を与えたとも言われている。

粛慎は佐渡ヶ島まで来た

オホーツク文化は道東のオホーツク海側に住み着いたので影響は東海岸だけかと思われがちだが、それだけではない。彼らは樺太から西海岸を下り、小樽・余市、奥尻島、そしてさらには新潟の佐渡ヶ島まで到達し住み着いている。

越國言。於佐渡嶋北御名部之碕岸有肅愼人。乘一船舶而淹留。春夏捕魚充食。彼嶋之人言非人也。亦言鬼魅、不敢近之。

『日本書紀』欽明天皇五年十二月条

越後の佐渡ヶ島の北海岸に粛慎という民が住み着いて魚を獲っていたが、佐渡の住民は彼らを気味悪がって鬼だと言っていた。やがて彼らは食糧不足と水不足で半数以上が死んでしまい、佐渡から撤退していく。これが日本人と粛慎とのファーストコンタクトである。

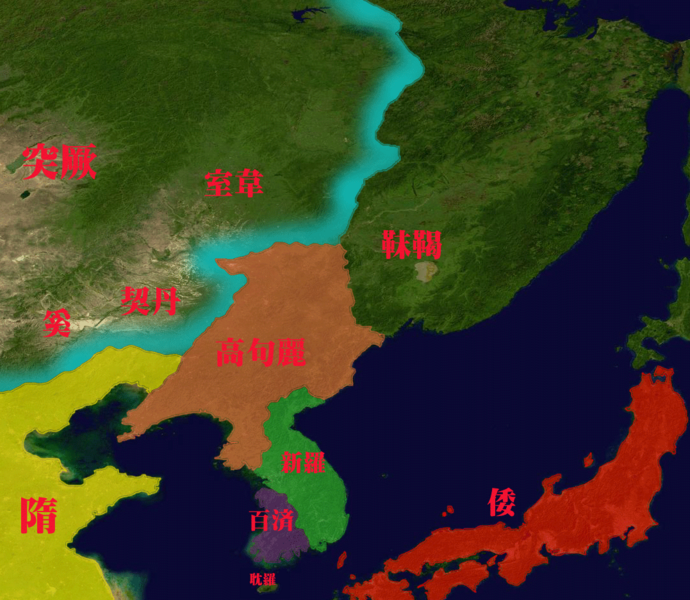

粛慎は靺鞨か

この粛慎(みしはせ、あしはせ、しゅくしん)とは一体何者なのだろうか。中国の歴史書を紐解くと、アムール川流域に粛慎という国があったとある。ただ時代がかなり古く、6世紀には靺鞨という国に変わっている。とはいえ靺鞨という名称は中華民による他称なので、あのあたりの住民をまとめて粛慎と呼んでいたのだろう。

粛慎はアイヌの祖先なのだろうか?いや、彼らはアイヌとは異なる風習を持っており、鳥の羽根を旗印にしたり、敗北した時に自らの妻子を殺すなどの風習が見える。これらは北方のツングース系の民に見られる風習である。

阿倍比羅夫の粛慎討伐

この粛慎を討ったのヤマト王権の将軍・阿倍比羅夫である。659年に渡島蝦夷(北海道)にやって来た阿倍比羅夫は、後方羊蹄に政庁を起き拠点とする。大河のほとりで粛慎から攻められている蝦夷から助けを求められる。阿倍比羅夫は粛慎を討ち、幣賄弁島(樺太?奥尻島?)まで攻め上って打ち破った。この後方羊蹄の政庁や大河は余市という説がある(石狩川、後志利別川、上ノ国、十三湊など異説もある)。

この時代から道南の余市~鵡川ラインまで和人の痕跡が多く見られることから、余市である可能性は十分に考えられる。そして余市川の上流にはその名もずばり後志という地名があり、これはアイヌ語のsir-pes-nay〈山に沿う川〉に由来する。また余市川河口のモイレ山の出崎のことを pes-enkor〈崖岬〉という。

余市の大川遺跡は大規模な集落跡が見られる。余市のシリパ岬の麓には、阿倍比羅夫の石碑が据えられてる。

渤海の使者

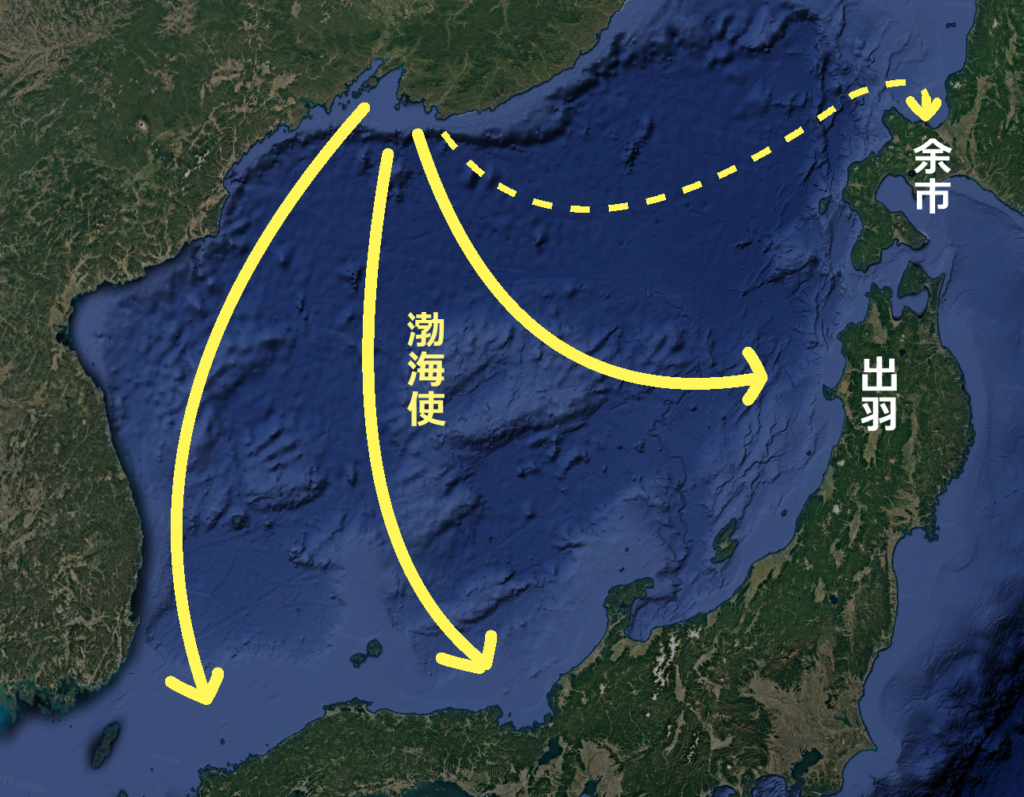

後方羊蹄が余市かもしれないもうひとつの記録を見てみよう。粛慎討伐から200年あまり後、粛慎の末裔は北朝鮮からアムール川流域にかけて渤海という国を作った。この渤海の使者が志理波村までやってきたというのである。

出羽国言。渤海国使定琳等六十八人漂着夷地志理波村。

『類聚国史』795年

余市には尻場山があり、シリパ岬は余市のシンボルともなっている。シリパという地名は道内にあちこちあるが、村ができるほど発展している場所というと余市は候補として有力な場所の一つと言えるだろう。

ただし、渤海から余市はかなり遠回りルートであり、もしそうだとしたら海流に相当流された可能性を考えなくてはならない。”漂着”したとあるから可能性としてはありうるが、慎重になる必要はある。基本的には出羽国のどこかにシリパがあったと考えるべきだろう。渤海使は200年間で35回も来訪しており、彼らのたどり着いた場所は海流に流され長門から出羽までバラバラであった。

なお羊蹄が訛って余市になったのではないかという、やや眉唾な論もある。ヨイチという地名はアイヌ語では解釈しにくく(イヨチは後代に出てきた説である)、和名説もある。道南には和名の地名がたくさんあり、古代は余市まで和人が住んでいたことから全くありえない話ではないとは思う。

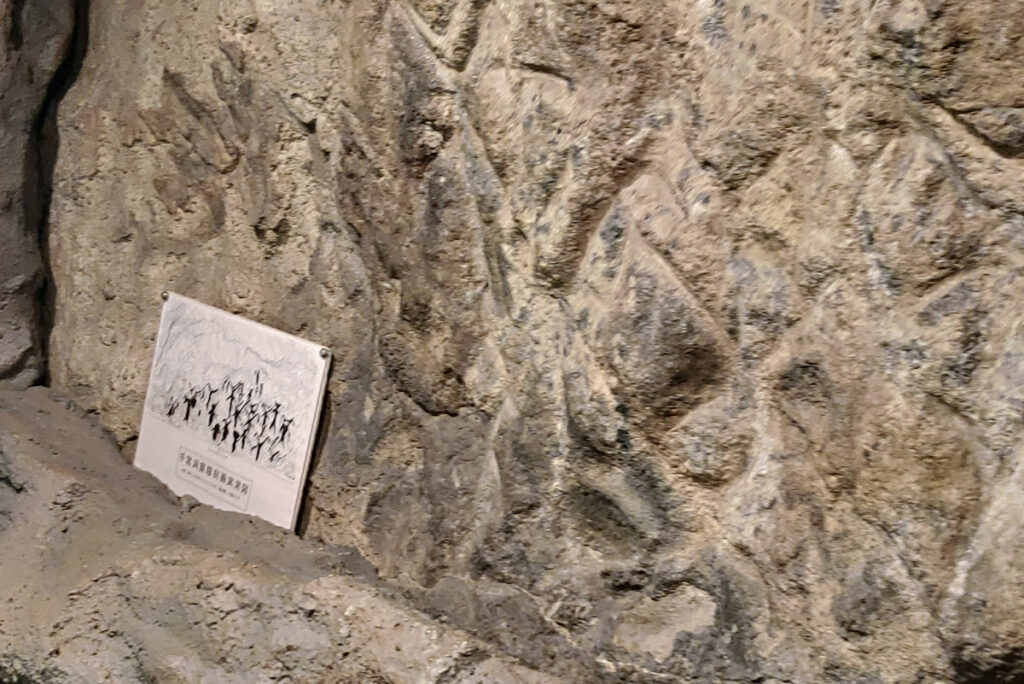

洞窟壁画

小樽には手宮洞窟、余市にはフゴッペ洞窟があり、そのどちらにも独特な洞窟壁画がある。古代文字と言われていたこともあるが、絵というのが現在の解釈である。

この洞窟壁画というのはアイヌの文化ではない。余市アイヌの違星北斗も『疑うべきフゴッペの遺跡』という文章でアイヌの作であることを明確に否定している。アムール川流域のハバロフスクにあるサカチ・アリャン遺跡には、非常に似た特徴の洞窟壁画があり、舟の形なども似ている。その他の洞窟壁画もアムール川流域に集中している。手宮洞窟やフゴッペ洞窟の壁画は5世紀前後ではないかと言われており、粛慎の襲来とちょうど重なる。おそらく彼らの手によるものだろう。

海の民

オホーツク文化人にはある特徴がある。それは海岸沿いにしか住まないという点だ。川のほとりに住む擦文人やアイヌとは異なっており、その生計は海の魚に依存している。手宮やフゴッペの洞窟をはじめとして、奥尻島の青苗や佐渡ヶ島も含め、オホーツク文化人の遺跡は全て海岸沿いにある。

オホーツク文化人は海岸沿いに住み、縄文人・擦文人は山の中に住んでいたとすると、彼らはある期間、北海道で共存していた可能性は考えられる。記録に残るファーストコンタクトから粛慎討伐まで100年以上の開きがあるので、少なくとも100年程度は西海岸にも住んでいたのかもしれない。東海岸のオホーツク文化人は、トビニタイ文化まであわせると500年以上続いており、非常に大きな影響を与えたことがわかる。

第2波:【中世】北の元寇

アイヌは外国人?

何度でも言うがアイヌは鎌倉時代にロシア方面から来た外来種。決して原住民では無い。

『資料 現在のアイヌへイトの特徴と現状』より

”アイヌは鎌倉時代にロシアからやって来た外国人、元から住んでいた縄文人を追い出した侵略者である”……そんな話を最近よく聞くようになった。このような説には政治的な思想も絡んでいるようである。

無論、きちんと歴史を追いかけていくとそんなわけがないことに気がつくのだが、しかしながらこの話は100%全くのデタラメというわけでもない。政治的思惑はさておいて、そういう説があるからには、頭から否定するのではなくきちんと向き合う必要があるだろう。

そう、”鎌倉時代にロシア方面からアイヌ系住民が北海道にやってきた” のはたしかに事実である。しかしそれは歴史のほんの表面的な一部分でしかない。これに関わる第2波「北の元寇」について見ていこう。

樺太の骨嵬

モンゴル帝国の歴史を綴った『元史』には樺太に住む「骨嵬」と呼ばれる民の話が出てくる。このクイとはいった誰のことなのだろうか?

「アイヌ」という語はよく「人間」と訳されるが、元々の原語は ay-nu で〈弓矢を持つ〉の意味だ。すなわち和訳すると「弓士」のことであり、蝦夷の「ゑみし」はそこから来たともいわれている。アイヌや蝦夷の民は弓の使い手としてよく知られており、唐の皇帝高宗の前で、仲間の頭に乗せた瓢箪を矢で射ってみせてその弓術を披露したことがあるほどだ。もとは「優秀な戦士」を意味した言葉が、「男子」を意味するようになり、やがてはアイヌ民族そのものを指す語に変化していったのは興味深い。

さて樺太ではこの語に接頭辞の ku= をつけて k=ay-nu と呼ぶ(母音の前ではuが落ちる)。松浦武四郎はこれを天塩川のほとりの音威子府で聞き取り、「カイノー」から「北加伊道」と導き出したという話は有名だ。

その他、風習や文化などもアイヌに似ており、元史に出てくる「骨嵬」は樺太に住んでいたアイヌ系住民と見てよいだろう。

元と戦った樺太アイヌ

このクイ(=樺太アイヌ)、なんと元と戦っているのである。しかも一時は大陸に乗り込んで攻め込みに行っている。詳しく述べると長くなるが、簡単にまとめると

- 樺太の骨嵬が北樺太やアムール川流域にいた 吉里迷(ニヴフ)を攻める

- 吉里迷は従属している元に助けを求める

- 元は骨嵬への攻撃を開始する。アムール川下流部で戦闘

- 元は樺太の南端の果夥に砦を建設し防衛拠点とする

- 骨嵬は元に朝貢し従属する

元の攻撃により、樺太アイヌは樺太から追い出され、宗谷や利尻礼文などに避難してきた。その後明王朝ができると樺太における元の影響力は薄れ、再びクイ達は樺太に戻ったと思われる。これが「北の元寇」である。

小樽まで攻めてきた元寇

さて、ここまで見るとあくまで樺太とアムール川流域だけの話のようにも見えるが、それだけでは終わらなかったようである。反撃に転じた元とニヴフは、なんと小樽の忍路まで攻め上ってきたのである。

忍路の古老アイヌが伝えるところによると、平和な忍路村に突如として強力なオロチョン(アイヌはツングース系をそう呼ぶ)が攻めてきて、略奪などをしたのだという。郷土史では粛慎のことではないかとしているが、6世紀の話が残っているとは思えず、おそらくこの元寇のタイミングの話だろう。

レブンクルとの戦い

アイヌの代表的な英雄譚である「ポイヤウンペ伝説」には、「陸の人」と「沖の人」の戦いについて述べられている。陸の人すなわち北海道に住むアイヌが、沖からやってきた侵入者を撃退する英雄の話である。ポイヤウンペの出身地は石狩の浜益ともいわれ、北の元寇が西海岸を襲ったのだとしたらこの伝説もぴたりと当てはまる。

レブンクルとは「沖の人」の意味で、樺太系アイヌをレブンクルないしレプンモシリウンクル(沖の島に住む人)と呼ぶこともある。だが友好的なハンケレブンクル(近くの沖の民)と敵対的なトゥイマレブンクル(遠くの沖の民)がいるともウェペケレでは言っており、攻めてきたのはこの遠くの沖の民の方だろう。

- ハンケレブンクル(レブンモシリウンクル):樺太アイヌ

- トゥイマレブンクル(オロチョン):ツングース系

余市とレブンクル

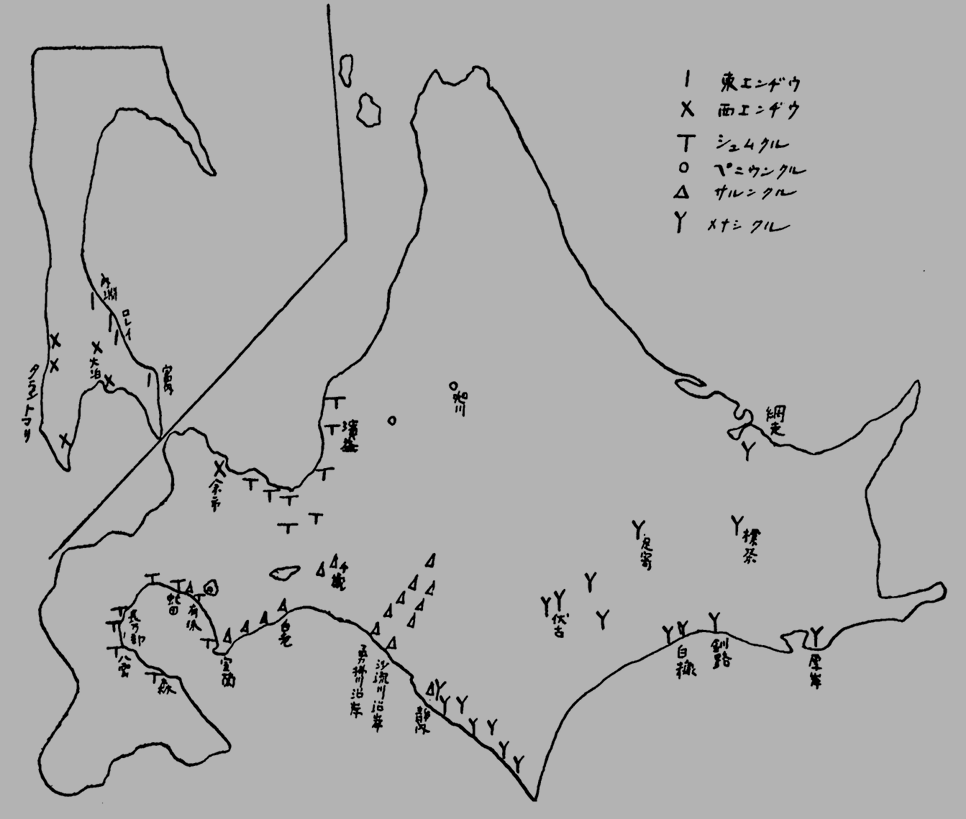

Wikipediaに載せられているアイヌの地域集団の地図では、レブンモシリウンクルに余市が含まれている。余市とレブンクルは密接な関わりがあるのである。

アイヌ語の余市小樽方言は宗谷方言に近い。この宗谷は樺太アイヌが元寇の際に一時的に逃れていた地域である。余市の豊丘に伝わる伝承によると、ある時、余市のモイレ山から沖の方に舟が見え、妻子を連れた民がやってきたのだという。彼らは伝統的なアイヌの服である厚司ではなく、木綿の服を着ていたという。余市アイヌは彼らを迎えることにし、ヌッチの百姓沢や出足平から積丹にかけて分散して住まわせた。これらが樺太や宗谷地方からの避難民だとしたら、余市と北方の関わりが強い理由も理解できる。

アイヌは墓標の形によってその氏族を見分けることができる。余市アイヌの墓標の形は樺太にしかない。これは余市アイヌが樺太系である強力な証拠となっている。

またシャクシャインが乱を起こした時、利尻や宗谷や天塩のアイヌ酋長が余市までやって来て、その対応を仰いでいた。これらが北の元寇の際に結ばれた絆だとしたら大変興味深い。

宗谷と余市・小樽の山丹交易

ただアイヌはアムール川流域のツングース系と常に敵対していたわけではない。17-18世紀、アムールの民とアイヌの山丹交易は、ソウヤアイヌが中継貿易を行っており、多くの富と宝物をもたらしていた。猿払に住む宗谷アイヌのチョウケンや、その孫の留萌アイヌのコタンピルなどは、豪華な山丹服を着て、まるで山丹人のようななりをしていたという。余市にやって来た利尻・宗谷・天塩のアイヌ酋長も山丹服を着ていたというから、その影響力は非常に大きかったのだろう。

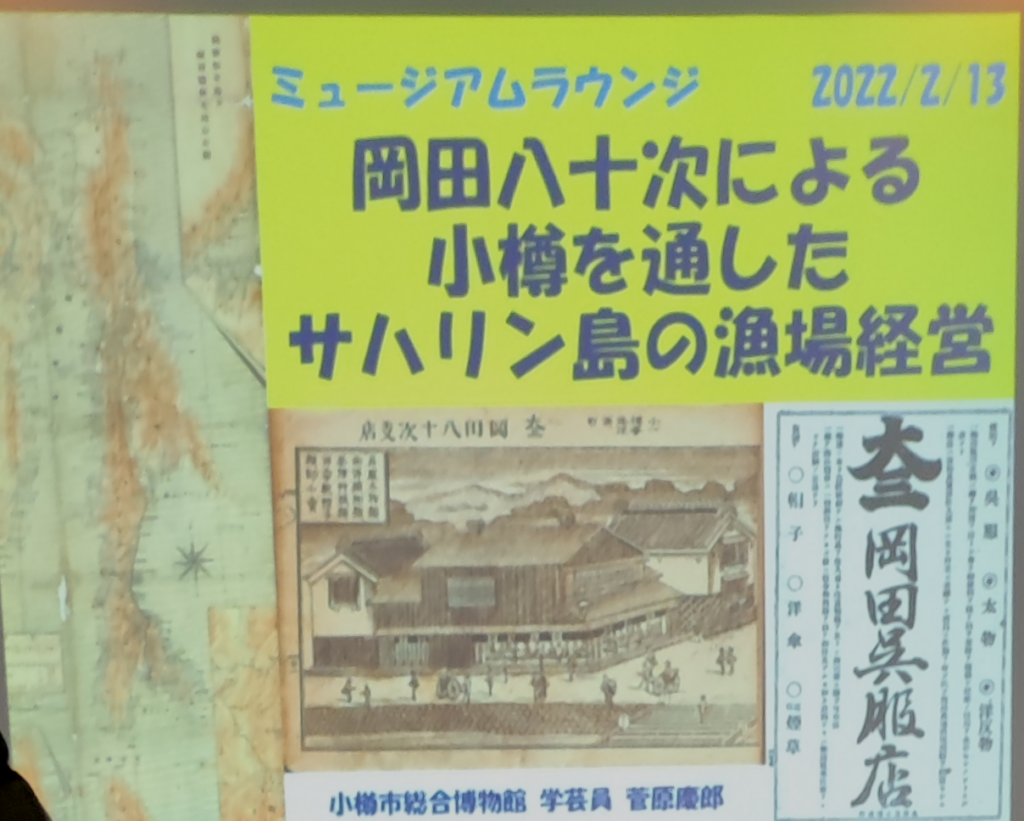

余市はその山丹交易の中継地点であったほか、小樽の朝里にも山丹交易の拠点と呼ばれている「礼文古泊」という入り江がある。

このレブンコドマリ、18世紀末にはそれなりの村落があったのだが、19世紀に松浦武四郎が通ったときにはアイヌは1人も住んでいなかった。18世紀末にアイヌの無断での山丹交易を和人が禁じたためだと思われる。かわりに小樽内の場所請負人・恵比須屋岡田家が樺太貿易を推し進め、樺太に多くの交易船を送り込むようになった。レブンコドマリという地名は積丹の浜婦美にもあり、積丹~余市~小樽のラインが山丹交易の中継拠点だったことが伺える。

北の元寇がもたらしたもの

たしかに元との戦闘により樺太アイヌが北海道に逃げてきたのは事実のようである。彼らはその後も山丹交易の担い手として、一部は北海道の西海岸に住み続けた。

しかし彼らこそがアイヌ民族の祖であり、彼らは樺太から逃げてきた後に北海道縄文人を駆逐していき、やがて北海道全体を征服していったと考えるのはいささか乱暴な論だと言えるだろう。ましてやアイヌ語地名は本州の東北・北関東地方まで残っている。この時初めてアイヌが来たとしたら、彼らはさらに関東に向けて攻めていかなくてはいけない。鎌倉時代にそんなことが起きたという記録はどこにもない。

よって北の元寇がもたらしたのは、後の樺太・宗谷地域のアイヌと余市・小樽地域のアイヌを結びつけるものに留まったと言えるだろう。

第3波:【近代】ソ連の侵攻

終戦後の侵入

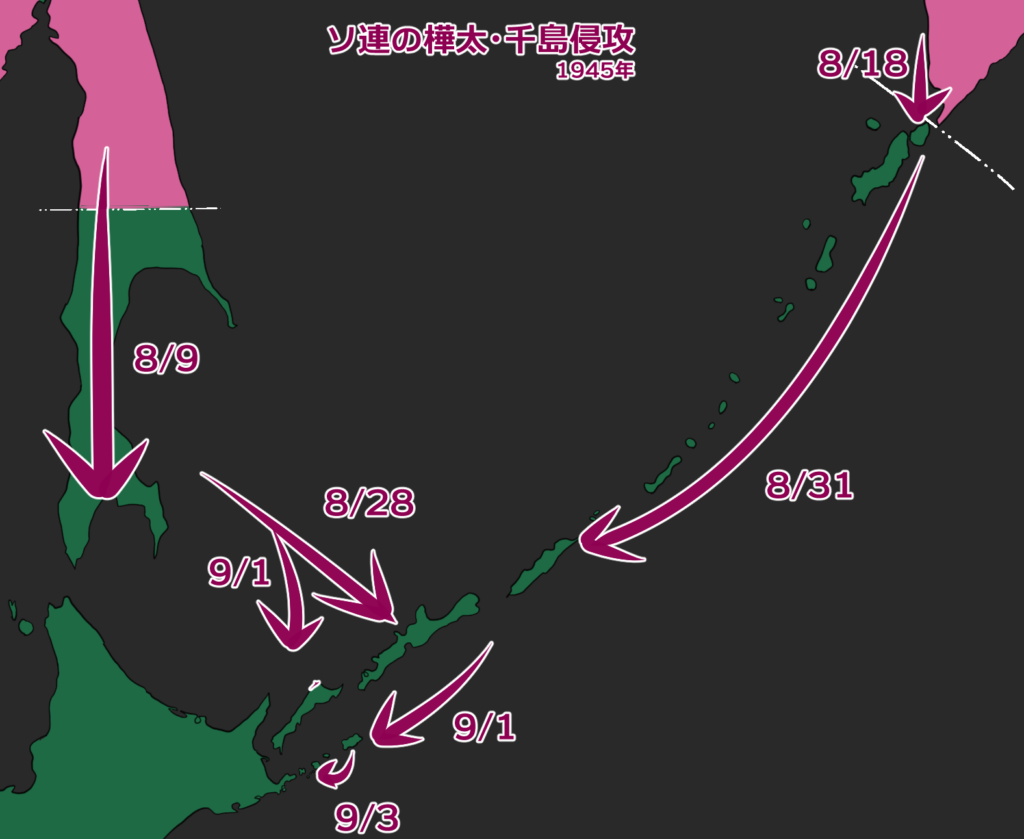

太平洋戦争終戦間近の1945年8月8日、日ソ中立条約を破ったソ連は樺太に侵攻を始める。日本のポツダム宣言受諾後も戦闘は続き、9月3日までに樺太全域および千島の歯舞群島まで占拠し今に至っている。終戦から80年近く経った今でも、北方領土問題としてこの時の侵入が禍根を残していることは改めて説明するまでもない。

ただロシアはなんの前触れもなく突如として攻めてきたわけではない。この事態はずっと以前から警戒していたことであり、北からのロシアの脅威は常に念頭に置かれたものだった。少し時代を遡って見てみよう。

ロシアの南下政策

18世紀、不凍港を求めるロシアの南下政策は、ユーラシア各地で警戒の的となっていた。樺太・千島にもその手は伸びてくる。

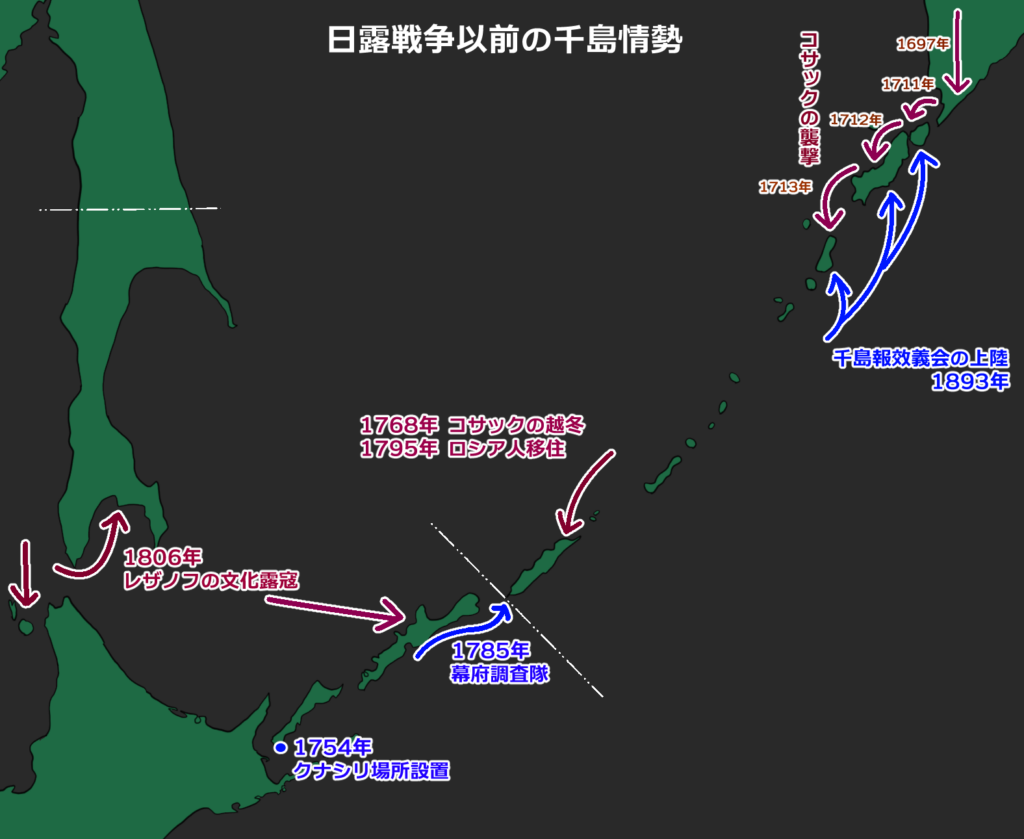

1697年にアトラゾフがカムチャツカの南端から千島を眺め、当時の千島アイヌについて記録に残している。1711-1713年にかけて占守島から温禰古丹島まで次々とコサックが襲撃し占領していった。1768年には得撫島でコサックが越冬し、1795年には得撫島に40人のロシア人が移住を開始する。

しかし江戸時代中期まで、幕府は北方に関心が無かった。道南の松前周辺を除く蝦夷地は行政権の外側であり、外国だったのである。松前は北海道全体を保有していたわけではなく、あくまでもアイヌに対する貿易の独占権を持っていたに過ぎなかった。

老中・田沼意次の時代になり、初めて幕府は北方に関心を向ける。北方探検隊を送り込み、その地理を把握しようとした。しかし田沼の失脚により一度北方探検は頓挫する。そのうちラクスマンやレザノフが来航して、1806年文化露寇で樺太や千島を襲ったり、ゴローニン事件が起きたりして、幕府は対ロシア政策の重要性にやっと気が付き、蝦夷地全体を幕府直轄領にして、本格的に南下政策に対抗することになるのである。

要害の地の選定

それまで蝦夷地の行政の拠点は松前および函館だった。しかし北方を警戒するにはあまりにも遠すぎる。それで対ロシア政策の拠点として3つの候補地が挙げられる。

- 小樽内・高島の奥1里(長橋オタモイ地区か)

- 札幌の西天狗山の辺(定山渓か)

- 樺戸山(月形から浦臼にかけてか)

しかしいずれも採用されず、最終的には札幌の豊平に決まった。札幌が北海道の中心地となったのは、対ロシアの防衛拠点として有望とされたからである。明治2(1869)年。銭函を仮拠点として、札幌本府の建設が始まる。このとき札幌はまだ何もない原野だった。

屯田兵と日露戦争・シベリア出兵

屯田兵というと屯田部分に注目しがちだが、ここ最近は兵士としての活躍にも着目されるようになった。屯田兵から結成された第7師団は、明治37(1904)年に日露戦争の203高地で多大な犠牲を出しつつも戦い抜き、その後は大正6(1918)年のシベリア出兵にも行っている。彼らの戦いは北海道の北方史において確かな存在感を残している。この戦いはゴールデンカムイの冒頭でも描かれているので、よく知っている人もいるだろう。

小樽の軍事道路

日露戦争中の明治38(1905)年、小樽では3本の軍事道路(軍人道路とも)が引かれた。

- 銭函~潮見台間

- 勝納~小樽峠間

- 最上~塩谷間

このうち銭函から張碓~朝里~望洋台~真栄~潮見台のルートは、知る人には知られている。とくに張碓山中にある逓信倉庫は軍事道路のハイライトでときどきテレビなどでも取り上げられている。

この軍事道路は、脆弱な海岸の道路がロシアの砲撃によって寸断された時に備えて山中に急ピッチで引かれたものだが、結局その本来の役目を果たすことはなかった。とはいえこれも対ロシア政策のひとつであり、小樽までロシア艦隊が攻めてくることを想定していたことがわかる。

翻弄される樺太アイヌ

明治8(1875)年、千島樺太交換条約によって樺太はロシア領とされた。和人のほとんどは引き揚げたが、困ったのが樺太アイヌである。

樺太アイヌは和人とともに北海道へ移住するか、日本国籍を捨ててロシア領サハリンに留まるか選択しなればならなかった。樺太近くの稚内に住むことを条件に850人あまりの樺太アイヌが移住したが、開拓史は約束を違え、彼らを江別の対雁へと強制移住させる。さらに明治9(1876)年に石狩河口の来札に移動させられ、コレラと天然痘の流行により300人以上が死亡した。

明治38(1905)年、日露戦争のポーツマス条約によって南樺太が日本領となると、彼らの殆どは故郷の樺太に戻ったが、昭和20(1945)年、太平洋戦争の敗戦によって再び彼らは樺太を追われることになる。

それでも約100人ほどの樺太アイヌがサハリンに残ったが、ソ連政府はアイヌを民族として認めず、子どもにアイヌと名乗らせないように圧力をかけたという。ロシアにおけるアイヌはカムチャツカ・千島を含め、民族として認められることはなかった。

樺太からの引き揚げ

樺太から引き揚げたのはアイヌだけではない。樺太の地上戦では4500人が亡くなり、樺太住民76000人が着の身着のままで北海道に避難した。

このとき、避難船の3隻がロシアの潜水艦の攻撃を受け、1700人が犠牲になった。この三船殉難事件を扱った『戦争が終わった夏に』というアニメを小学生の時、学校で見てショックを受けた記憶がある。

1945年8月20日。小笠原丸に乗った避難民は稚内で降りる予定だったが、そのまま小樽まで乗ったものも多く、増毛沖で潜水艦の攻撃を受けて沈没。続いて新興丸は大破、泰東丸は沈没し、多くの犠牲者を出した。ちなみに小笠原丸に乗っていた後の横綱・大鵬は、稚内で下船しており難を逃れている。

なお筆者の祖父は戦前、樺太の留多加に住んでいたが、戦時中に教職のために本土へ渡っている。そして二度と故郷の樺太の土を踏むことはできなかった。

コメント

情報、ありがとうございます。

最近、フゴッペ洞窟に関して調べている小樽人2年目の者です。おばあちゃんの一人は山梨県由来の料亭一族らしく樺太生まれで、戦前、塩谷駅近にあった料亭は親族のお店だったのではないかと聞いております。もう一人のおばあちゃんが新冠アイヌなので最近、私もアイヌになりました。(笑)

フゴッペ洞窟・手宮洞窟の奥にある歴史の深さに驚きつつ、読んでおりました。レプンクルの話は実は20年ぐらい前に読んだ記憶があって、ここで再度出てきたことに驚いています。

余談ですが、アイヌ協会小樽支部には余市人はいないようなので、余市アイヌの痕跡には会えないのかなと思っておりましたら、余市イオンで異星北斗さんご親族末裔みたいな方をよく見かけました。驚いて見ていたら、睨まれました。(笑)

今後とも貴殿のご活躍を期待しております!

コメントありがとうございます。

日本海側のオホーツク文化の痕跡はとても貴重なので興味深いですよね。

ちなみにアイヌ協会小樽支部は、平取の荷負にルーツを持つ方のようですね。余市アイヌに関しては違星北斗研究会の方たちが詳しいかもしれません