過去記事:勝納川の雨乞滝と幻の滝 の続き

幻の滝・白糸の滝

勝納川には「穴滝」と「雨乞滝」という二つの滝があることが知られている。

江戸時代の探検家・松浦武四郎が残した日誌には、「五丈ばかりの大滝」が勝納川の上流にあるという。だが穴滝も、雨乞滝も、立派な滝ではあるがそこまで大きいものではない。

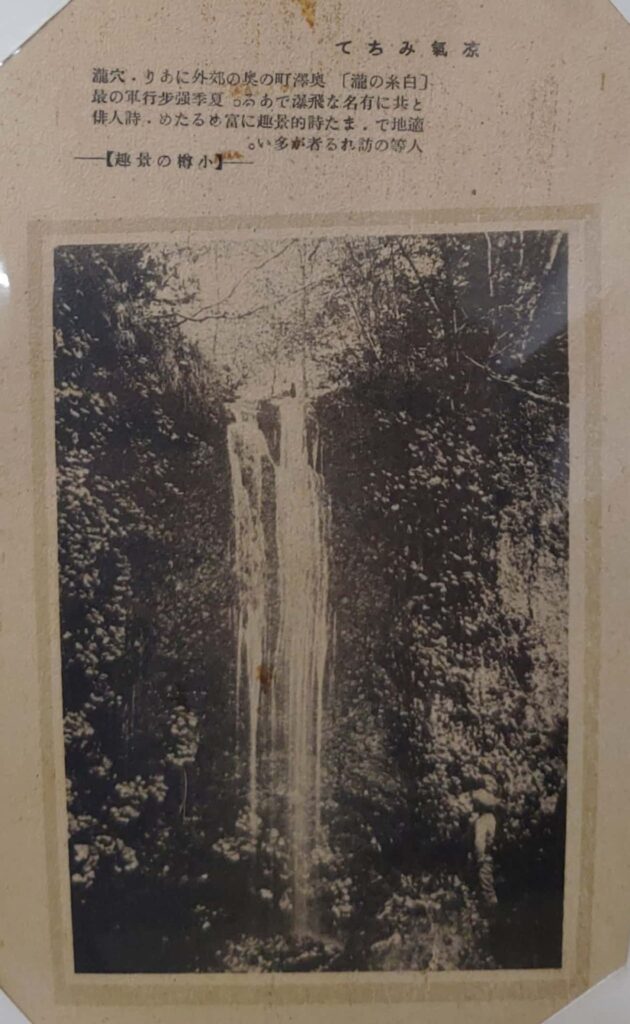

戦前の絵葉書に「白糸の滝」というのがある。この滝はいったい何だろう。地図にも載っていないし、聞いたことがない。

はじめは雨乞滝のことかと思った。しかし大きさも形も違う。大きさからして、武四郎の言う大滝というのはどうやらこれのことのような気がする。だが勝納川にこんな滝があるとは、近年誰も報告していない。一体どこにあるのだろうか?この滝をずっと探していた。

勝納川の探索

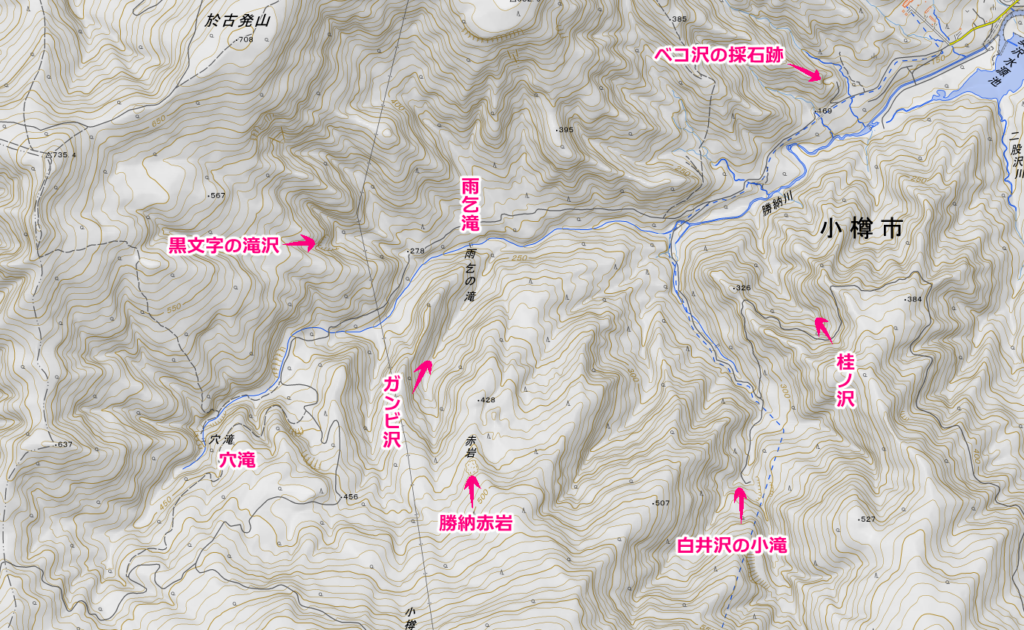

探したのはこれらの場所。

斜面を滑り落ちる小さな滝のような流れはあるものの、絵葉書の写真にぴったり該当するような滝は見当たらない。雨乞滝が一番似ているような気がするが、形がどうにも違う。絵葉書の写真の右下には人が立っているが、雨乞滝にはそのようなスペースがない。

ということで探索を半ば諦め、最後に穴滝を見ていこう……と思ったところ。

あった!見つけましたよ!まさかこんなところにあるとは……。完全に盲点。

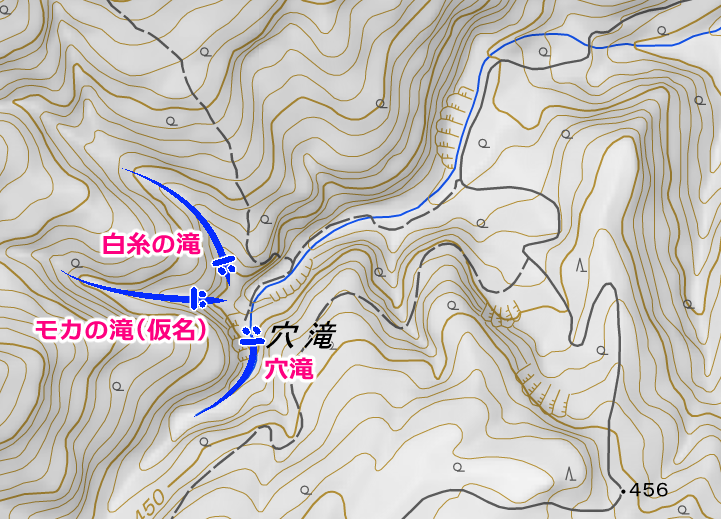

白糸の滝の場所

そこかー!という感じである。そう。まさかの穴滝の目の前。すぐそこにあったのである。なんなら以前穴滝を見に来たときにたぶん見かけていたと思う。しかし気に留めることもなかったのだ。

ここまで来る人は、長い林道歩きで疲れており、やっと穴滝に着いたという高揚感と、穴滝洞窟の荘厳な雰囲気に目を取られてしまい、横の滝には気が付かない。また帰る時はちらっとこれが見えても、すでに穴滝を十分堪能しているので、それよりはインパクトの大きくないこれらの滝を見ても記憶に残さない。

誰もこの滝について報告していなかったのは、どうやらそういうカラクリがあったようだ。

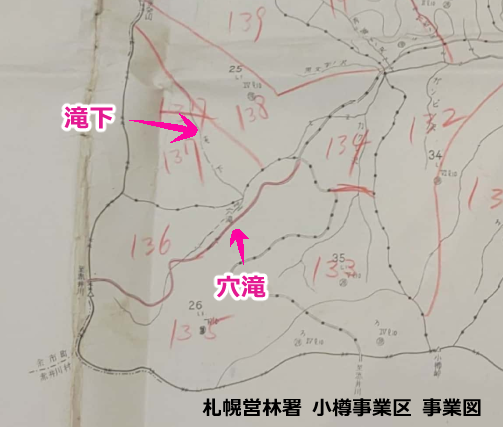

また古い地形図は倍率が高くないので、これらの滝全てを書き込むことはできず、ひとつに纏めてしまっていたのだろう。どの地形図にもこの滝が書かれなかったのはそういう理由だったようだ。だが一応、ヒントだけはあった。

営林署の地図だが、ここに「滝下」と書いてる。これはてっきり「穴滝の下」という意味だと思ったが、この沢に白糸の滝があるので、そちらの意味も含んでいたのかもしれない。

勝納三滝

白糸の滝

全部で3つの滝があるが、向かって右側のほうが白糸の滝だと思われる。絵葉書の写真と上の方の地形が似ている。

ただ少々気になるのが大きさで、その落差はおそらく5mほど。5丈(15m)という記述と比べると、やや自信がなくなるところである。とはいえ足元には巨大な岩がゴロゴロと転がっており、その岩を取り除けば15mくらいはありそうだ。恐らく昔は15mほどの高さがあったが、山崩れなどで滝壺に岩が積まれた結果、落差が小さくなったのかもしれない。郷土史類によると、穴滝の方も相当地形が変わっているようである。

穴滝の目の前とはいえ、巨大な岩と斜面に挟まれた奥にあり、降雪期でも滝の前まで行くはなかなか困難である。くれぐれも無理をしないでほしい。

モカの滝(仮名)

もう一つの滝は真ん中にある。白糸の滝よりやや小ぶりだが、二筋に水流が分かれていてなかなか可愛らし滝である。この滝の前に行くのもなかなか難しいが、白糸の滝ほどではなかった。

名前が無いのでとりあえず仮に「モカの滝」としてみた。なぜモカかというと、ここの川筋が恐らく「モカツナイ」と呼ばれているからである。モカツナイの頭を取ってモカ。あくまでも仮名なので、もっといい名前があったらそちらにしたい。

穴滝

洞窟の中から見た穴滝。やはり多くの人を魅了してきただけあって、穴滝は迫力がある。もう氷瀑は融けてしまっていたが、雪解け水が勢いよく流れ落ちていて、洞窟内に爽やかな水音が響いていた。

ヘトコヒソー

松浦武四郎の日誌を改めて読んでみよう。

ヘトコヒソー。此処に五丈斗の大滝有るよし。其を越えてカツチナイイトコ。此辺、シュマサンの山とヲタルナイの山との間に当ると。

『武四郎日記 按西扈従』

ヘトコヒソーとは〈ペテウコピソーpet-e-u-ko-hopi-so「二股(川がそこで分かれる処)の滝」〉という意味だが、単に川が分かれているだけではなく、滝も分かれていたのでそう呼んだというわけだったのだ。しかも二股ではなく三股である。確かにこの地形を見ると、この名前を付けた理由がよく分かる。

二股、此方両岸共に五丈餘の大瀧と成る。右はシュマサン岳、左りヲタルナイ岳、其間の頂に到るや、岸内湾を近く見ると。

『西蝦夷日誌』

書いてる。確かに書いていた。「両岸共に五丈餘の大瀧」と。つまりはちゃんと二つの大滝があると松浦武四郎は言っていたのだ。こうして見返してみて、初めてその意味がわかったのである。

そしてどちらも共通して書いているように、ここから小樽峠を越えて松倉岩や赤井川の方に越えていったようだ。現在の地形だと少し回り道をしないと滝を越えるのは難しいが、昔の人は滝を越えていったのだろうか。

明治時代の地図を見ると、確かに穴滝の脇を抜けて赤井川の方へ登っている道が描かれている。皆ここを越えていったようだ。

まとめ

ということで、穴滝と2つの滝、その一番の右の滝が白糸の滝だったのではないかと思う。穴滝を見に来た多くの人が、もしかしたら見ていたかもしれない。しかし見過ごしていたかもしれない。そんな滝が白糸の滝だったようだ。

ただ少しだけ気になるのは、やや大きさが小さいということである。本当にこれが白糸の滝だったのだろうか。松浦武四郎の記述とも合致しているので、恐らくそう結論付けてもいいと思うが、穴滝より上の方や、他の支流もまだ見ていないので、引き続き折を見て探索を続けて行きたい。

コメント