手稲富丘と三樽別

札幌の手稲富丘には、遠くからでも目立つKDDIの白い大鉄塔があるが、その近くで三樽別川という川を渡る。あまり大きな川ではないが、国道沿いに河川標識があるので、なんとなく目にしたことがあるという人も多いだろう。

「三樽別」というのは手稲富丘の旧字名で、明治4年にここに「サンタロベツ通行屋」を設けたのが和人集落の始まりである。通行屋とは今で言う所の道の駅みたいなもので、旅人が宿泊したり馬を換えたりすることができた場所だ。昭和17年に富丘という瑞祥地名に変わり、三樽別は正式な地名としては姿を消すが、三樽別川や富丘三樽別公園、三樽別河畔緑地などその名前はまだ残されている。

既存の三樽別川の由来

サンタルベツというのは、最後が”ベツ”で終わっていることから分かる通り、アイヌ語地名由来である。 pet とは「川」を意味するので、これは川を描写した地名になるのだろうか。三樽別川に由来を記した河川標識があるので見てみよう。

鹿を下ろすところ?

名称はアイヌ語の「サンタラッケ」または「サンダロッキヒ」(なわでシカを縛り荷降ろしするところの意)。

『三樽別川 河川標識』北海道

サンタルベツではなく、サンタラッケとサンダロッキヒという微妙に似ているが異なる地名が出てきた。これは一体どういうことなのだろう。本当の地名は何なのだろうか。

それにしても「なわでシカを縛り荷降ろしするところ」というのがあまりにも謎すぎる。シカは家畜?それとも獲物として捕らえたもの?鹿を表すアイヌ語はユク、アプカ、リャウ、モマンペなど色々なものがあるが、サンタラッケやサンダロッキヒの中には含まれていなさそうだ。

この地名解の基となった『永田地名解』の綴りを見てみると、 sandarotkihi「鹿を下す処」 になっている。無論、そんな単語はどこの辞書にも載っていない。サンダロッキヒを無理矢理分解してみると san-ta-rototke-ihi「下る・そこに・繰り返し・処」 あたりになるだろうか。ただrototkeは動詞につく接尾語なので、このままでは文法的にちょっとおかしい。

そしてサンタラッケの方は、san-tar-ke「下る・縄・の所」くらいなものだろうか。なるほど、確かに二つの訳を合わせてみると、なんとなく縄で下ろしている雰囲気は伝わってくる。でも鹿はどこからきたのかわからないし、かなり無理矢理感が隠しきれない。

永田方正がまとめたものではあるが、これはどうにも琴似又一エカシの説のような気がする。

流石にこれは……ということで、他の地名解を唱えた人がいる。

山崎がぶらさがる所

『データベースアイヌ語地名』には別の地名解が書かれている。

サンタラッキ san-ta-ratki 山崎・そこが・ぶら下がっている

この地名は、この川の流域にある(あった)出崎<崖>が、オーヴァーハングしている状態を、”ラッキratki”という語彙で描写したものと推定される。

なお、この「オーヴァーハングしている山崎」の候補としては、「札樽バイパス」のすぐ上手にあるものが挙げられる。

『データベースアイヌ語地名 石狩1』榊原正文

山崎がオーバーハングしているというなかなか興味深い説である。後半で候補としているのはおそらく 富丘丸山(141m) のことだろう。三樽別川河畔緑地の対岸にある小山で、札幌50峰にも含まれている。冬に一度登ったことがある。

この ratki「ぶら下がる」というのは、例えばふんどしの前垂れがぶら下がっているような様子を表す。地形の場合では so-ratki「滝が落ちる」など滝の描写などに時々使われる。例えば「ラッキベツの滝」というのが択捉島最東端にあり、北方領土を含めるなら日本最大の落差を誇る滝になっている。しかし三樽別川に滝があるという話は聞いたことがない。

でこぼこしている川

こんな地名解もあった。

san-tararke-pet??

『北海道のアイヌ語地名 (640) 「星置・三樽別川」』Bojan international

(山から浜へ)出る・でこぼこしている・川

『萱野辞典』に「taratarak 凹凸・でこぼこ」という単語が載っていた。なかなか興味深い説である。現在の三樽別川は、見える範囲ではほとんどコンクリート護岸になっているので、でこぼこしているかどうかは判断がつかない。

文献調査

江戸時代~明治初頭の文献からサンタルベツの正確な発音を探していこう。

| 文献 | カナ表記 |

|---|---|

| 再篙石狩日誌 | サンタラツケ |

| 東西新道誌 | サンダラツケ |

| 東部作発呂之誌 | サンタラツケ |

| 西蝦夷日誌 | サンタラツケ |

| 東西蝦夷山川図 | サンタラツケ |

| 入北記 | サンタラスケ |

| 入北記(川一覧) | サンタラベツ |

| 蝦夷海岸山道絵図 | サンタラペツ |

| 石狩場所絵図 | サンタラッケ |

| 札幌郡西部図 | サンタルヘツ |

| 新川開墾図 | サンタラシケ |

| 陸地測量部20万 | サンタラッケ |

| 北海道巡視御用留 | サンタロベツ |

| 開拓使事業報告 | サンタロベツ |

| 後藤蔵吉日記 | シダラベツ |

サンタラッケとサンタラベツにほぼ二分されているように見える。サンタラスケ・サンタラシケなどはサンタラッケの軽微な表記ブレと見ていいだろう。そしてサンタル・サンタロが出てくるのは明治以降のようである。

サンタロッキヒはどこにも出てこない。

新しい地名解

タオロの川

これらを踏まえ、新しい地名解を考えてみた。

san-taor-ke「(山から)突き出た・(川岸の)丘」/san-taor-pet「突き出た丘の川」

taorというのは『知里小辞典』によると「川岸の高所」という意味で、taor-keでも「=taor」とあり同じ意味になっている。発音は「タオロ」だが、例えば樽前山は taor-oma-i で「タロマイ」と呼ばれていた。他にも taor-oma-p で「タロマプ」など、むしろ「オ」の音を落とす例のほうが多いように感じる。

そして語尾の r の音は、後ろに母音がない場合、前の音に従ってアラ・イリ・ウル・エレ・オロと変化しやすい。tar なら タラになるが、必ずしもそう決まっているわけではないので、タラでもタロでもタルでも変化しうる。とりあえずここでは taor としよう。

この単語を使った場合、「サンタラッケ」「サンタラベツ」の両方に対応できるのがなかなか妙案だと思う。

san は「(山から浜に向かって)下る」の意味である。また taor は「川岸の高所」だった。少し長いのでここでは「丘」としてしまおう。

san-taor-pet で「下る・丘・川」だから「丘のところを下る川」くらいに訳したくなるが、残念ながらそれは文法的におかしい。san は自動詞(一項動詞)のため、名詞を目的語に二つ取ることができない。san が掛かっているのは taor の方なので、san-taor で「(山から浜に向かって)下る・丘」になる。ただ「下る丘」というのはちょっとわかりにくい表現なので、これを意訳し「(山から)突き出た丘」と訳してしまおう。

ここからわかるのは、あくまでも丘が描写のメインで、それに付随する川という意味になりそうだ。すなわち三樽別川の由来は「突き出た丘の川」という意味になる。

突き出た丘とは

このtaor「(川岸の)丘」とはどこのことなのだろうか。『入北記』にヒントがある。

トツフシルヲマナイ(※軽川)という川に至り、是を過ぎてサンタラシケと云ふ山あり。其処に川あり、是又サンタラスケ川と云ふ、此処にて小憩。

『入北記』玉虫左太夫

ちなみにこの『入北記』は同一人物の日誌なのに、サンタラシケ・サンタラスケ・サンタベツ・サンタラベツ・サンタラヘツと五つも表音ブレがある。

ともあれここからわかることは、「サンタラシケという山」があるということだ。そうサンタラッケは川ではなく、山の名前だったのだ。これは先程考慮した san-taor-ke が「突き出た丘」であるという点と一致する。そしてサンタラベツはその近くにある川ということである。

当時の道・札幌越新道は現在の国道よりもずっと山側を通っていて、札樽自動車道の近くまで登っていたと思われる。そのあたりで三樽別川にかかる橋から山側を見ると、存在感のある小山が見える。富丘丸山(141m)である。

そう、この富丘丸山こそサンタラッケ、すなわち「山から突き出た川岸の高所」だったのだ。

富丘の丘

しかし富丘丸山は、近くから見ると少し存在感があるが、遠くから見ると小山もいいところである。それなのになぜわざわざ san 「(山から浜に向けて)突き出る」をつけるほどの丘だったのだろうか。サンタラッケはもしかすると富丘丸山単体ではなく、ここの丘全体を指していたようにも思う。

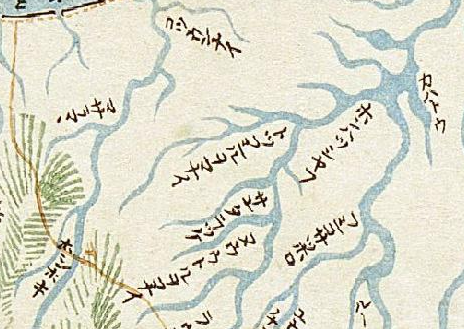

当時の山道を記した地図を見てみよう。これは明治4年頃に描かれたものなので、開拓使による札樽街道が失敗し、まだ完成していない頃の地図である。よって幕末の安政年間の札幌越新道のルートであった可能性が高い。松浦武四郎も玉虫左太夫もこの道を歩いたはずだ。

「三鱈別」の部分だけがちょうど湿地に対して突き出るようなかたちになっている。まさに「山から浜に向けて突き出る丘」という感じがしないだろうか。松浦武四郎もここを通る時は「少しの坂を上りて」と言っている。あるいは冬にここを通った時は、本来の道を外れてこの丘を避けショートカットしていたりする。確かに丘として存在感のある場所だったのだ。

手稲稲穂方面から富丘方向を眺めると、山から突き出た丘にいつも視界を遮られる。そのそばには白い大きな鉄塔が立っていて、あのあたりが富丘か。と思わせる地形となっている。その背後には手稲山がそびえ、いくつもの山々がそれに連なる。その麓の先端に富丘はある。

富丘は今も昔も、丘であったのだ。

コメント