境界線は誰が決めたのか

境界線は争いの種

ときどき「アイヌは狩猟民族だから土地所有の概念が無かった」などと言う人がいる。だがそれは大きな間違いである。

アイヌの民にとって狩場がどこからどこまでであるかは主要な関心事であり、命をかけてでも守らねばならぬものだった。海岸線のどこまでが誰の土地で、川のどの沢がどっちに属し、あの山は誰の狩場であるかなどはきちんと定められていた。

故に境界線論争は主要な争いの種であり、記録されているアイヌ伝承のうち、史実性の高いものにはこの境界線論争に関するものが多く含まれている。

最も有名なアイヌ蜂起であるシャクシャインの乱も、始めは西衆の大将である波恵アイヌと、東衆の大将である静内アイヌが、シビチャリ川上流部の狩場を巡って双方戦いになり、お互いの大将を殺し合うという事態にまでなった。その間に入って調停したのが松前藩であるが、その調停のさなかに起きた悲劇から、やがて蝦夷全土への蜂起へと発展していくことになる。

境界線は誰が決めたのか

境界線の決め方は時代によって変わっていき、

- アイヌ達が談判や戦いによって決めた

- アイヌ達の論争が松前藩に訴訟として持ち込まれた

- 知行主や場所請負人、江戸幕府や明治政府などが定めた

という変遷が見られる。

当初はアイヌ同士が自分たちで領域を決めていた。話し合いで決めることもあれば、戦いで服従させることもあった。あるいは虻田アイヌの漁場を岩内アイヌが宝物によって買い取ったように、宝物の取引による交渉が行われることもあったようだ。またシャクシャインにまつわるシビチャリ戦争にみえるように、境界線論争はしばしば松前藩や知行主のところに訴訟として持ち込まれることがあった。

江戸時代前期の商場知行制の時代、松前藩はある意味で、日本の戦国時代における朝廷のような役割をしていたという見方もできる。藩にとってはともかく争いがなく無事交易ができればいい。アイヌ同士の細かい境界線などさほど関心が無かったのである。

ところが江戸時代後期の場所請負制の時代になると、場所請負人にとっては境界線は大きな関心事となった。場所経営においてはそれは領地に等しく、その地域で出稼ぎ漁をする二八小屋からの収入にもっ直接関わってくるからである。それで場所請負人たちは境界線を明確にするために標柱や看板を立てたり、ときには大胆にもアイヌを村ごと強制移住させたりもした。

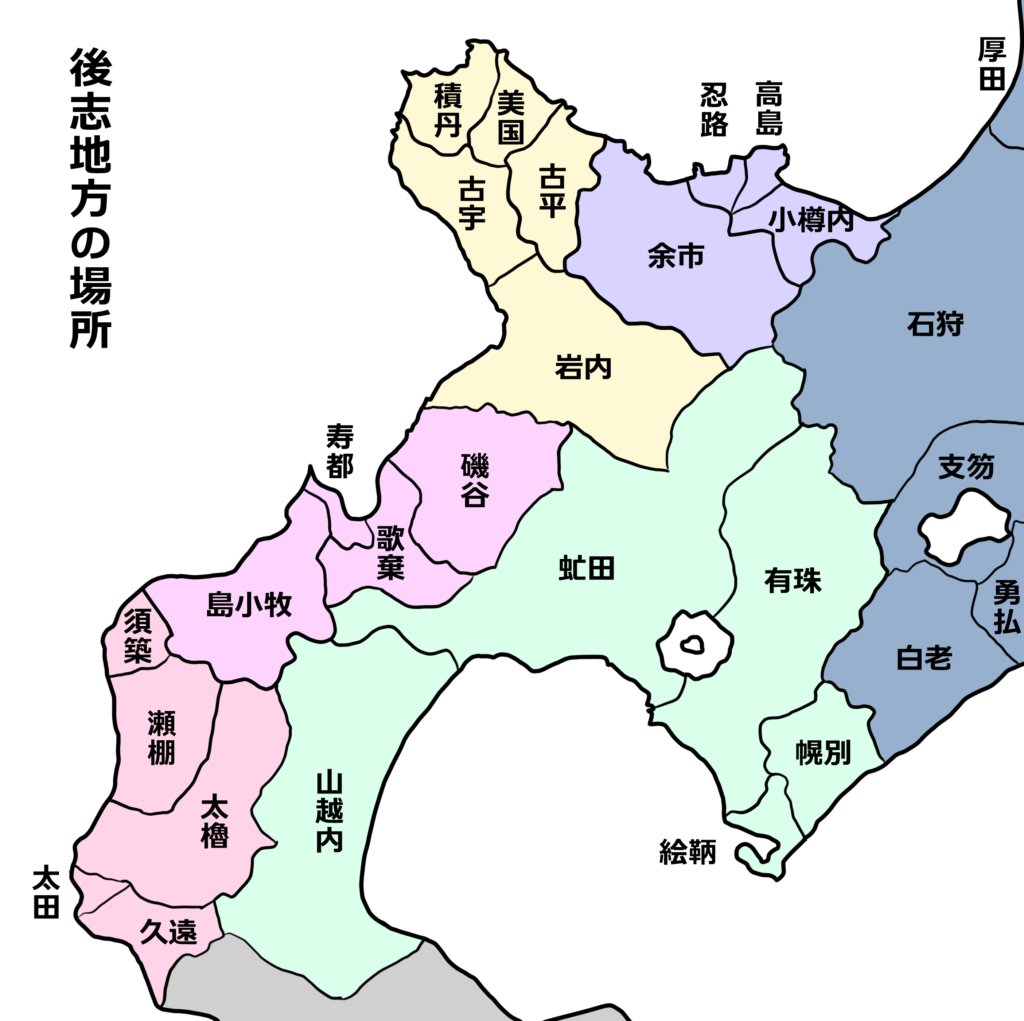

明治になり道国郡が制定されると、北海道の場合は場所請負制度の”場所”がそのまま郡になった。郡が形骸化し市町村になった現在でも、当時の境界線の名残はまだ残っている。そこで概ね19世紀以降の後志地方における境界線の推移を見ていこう。

後志海岸の境界論争

石狩 | 小樽内

石狩と小樽内の境界は、長らくは②ヲタルナイ川の河口であった。小樽内川という川は現在は無くなり、新川と清川と星置川になっているが、この川が長らく境界とされてきた。

ところが文化年間の田草川伝次郎の西蝦夷地日記などを見ると、①フンベモイが境だと書いてある。これはかつての十線浜、現在は石狩湾新港になっているところである。

その後、石狩湾新港建設にあたり、再びこのフンベモイが石狩と小樽の境界となった。石狩湾新港は計画段階ではもともとは銭函副港と呼ばれており、もっと小樽側の銭函2丁目か3丁目あたりにできる予定だった。それが大幅に東にずれ込んだ結果、小樽市域を無理やり拡張するというかたちで新港の半分を小樽持ちとしたのである。しかし歴史を振り返ってみると元々の境界に戻ったとも言うことができ。なかなか興味深い。

ところが近年、再びこの境界が問題となった。それは石狩湾新港の北防波堤のあるあたりをどちらの所属にするかである。沖の境界など大した意味は無さそうに思われていたが、洋上風力発電を建設する計画が立ち上がってきたことで海上境界に焦点が当てられた。石狩市は石狩湾漁港の領域だから全部が石狩市だと言い、小樽市は陸の市境の延長上が境だという。色々揉めたが結局、境界はきっちりとは定めずに、発電所に対する課税を半々に折半することで決着をつけたらしい。

小樽内 | 高島

小樽港は江戸時代後期、東はヲタルナイ場所、西はタカシマ場所に分かたれていた。現在の小樽駅や小樽運河があるのはタカシマ場所のほうである。

しかし初めからこのように分かれていたのかは定かではない。想像するに、当初のヲタルナイ場所の範囲は銭函から張碓の神居古潭までで、小樽中心エリアはカツナイ場所であり、祝津・高島がシクズシ場所だったものであるが、18世紀のシャクシャインの乱の論功行賞の結果としてヲタルナイ場所持の氏家氏とシクズシ場所持の蠣崎氏がカツナイ場所を分割してそれぞれの場所に含めたのではないかと考えられるが、それを裏付けるような記録は残っていない。ただ小樽内アイヌに伝承として伝わっているのは、当初銭函に運上屋を置いていた氏家氏が、小樽内アイヌにもっと良い漁場はないかと尋ねたところ、クッタルウシ(入船)がよいと聞いて、小樽内アイヌとともに入船に移ったという話である。

さてヲタルナイとタカシマの境界は、当初は①ヲコバチ岩とも呼ばれていた立岩が目印であった。背後には水天宮の丘があり、これが地理的に二場所を分けていたのだろう。

しかしいつからか近くを流れる②於古発川を境界とすることにした。ここが長らく小樽内と高島の境界であった。

明治32年に小樽区が新設されるにあたり、色内・手宮地区が小樽区に含まれることになった。③ヒヨヨチないし地蔵崎と呼ばれる崎の沖に烏帽子岩という特徴的な岩があった。しかし同年、小樽区に厩地区も含めることになり、④ポントマリ岬が境界となった。ポントマリ岬は高島岬と呼ぶこともあった。現在の北埠頭の根本にあたる場所である。

昭和15年に高島郡は小樽市に編入されることになり、境界は消滅している。手宮1丁目と高島1丁目の境がその名残である。

高島 | 忍路

タカシマ場所は当初はシクツシ場所と呼ばれており、祝津に運上屋があったが、18世紀末頃に高島に写されてタカシマ場所と呼ばれるようになった。シクツシ場所は隣のヲショロ場所と並び古くから商場として知られており、知行主は異なるが、どちらも住吉屋の西川家が請負っている。

高島と忍路の境界は、アイヌ時代は①アイカップと呼ばれる窓岩岬にあったようである。”青の洞窟”で知られるあの場所である。aykap とは〈通行できない〉という意味合いの地名であり、地理的にここが隔てられていたのだろう。すなわち小樽北海岸のオタモイ海岸全域はシクツシアイヌの持ち分だったようだ。

それが場所請負の時代になると②ホクサタウシに移動している。これはオタモイ龍宮閣のあった崎のことで、遊園地のトンネルがあったところである。トンネルを掘るくらいだから、やはりここは海岸を通行できない絶壁になっている。

その後、幕末になると境界は少し東にずれて③モイ崎に移っている。イクシタの立岩と親子熊岩のあるところで、オタモイ遊園地の駐車場があるところの東側の崎だ。岩礁が広がっておりかつては海水浴場だったところでもある。

明治に入り、塩谷郡忍路と高島郡高島村の時代も③モイ崎が境界になっていたが、塩谷村が小樽市に統合されると、オタモイ4丁目と赤岩3丁目の境界は、出羽三山神社から下った先の④ホンモイ(山中海岸)が行政上の境界になっている。

忍路 | 余市

天然の良港として知られていた忍路場所は、古くは余市アイヌの勢力圏であったようだ。シャクシャインの乱で西蝦夷じゅうのアイヌ酋長が集まるとき、余市アイヌによって忍路が会談と交渉の場に指定されている。元禄郷帳では「もいれ、よゐち、しくずし」とあり忍路が出てこない。モイレ(下ヨイチ)場所の運上屋はフゴッペに置かれていた時代もあったといい、古くはモイレとは忍路湾のことを指していた可能性もある。

忍路湾は良港ではあるが、大きな川がないので、鮭の遡上する大川沿いを本拠地とするというアイヌの居住法則には合致しない。そこで忍路アイヌは、蘭島川を本拠としつつ、忍路湾は港として活用したのだと思われる。ツコタン(廃村)という地名が残っており、これは海岸ではなくもともとは種吉沢あたりを指していたようだ。ここに忍路環状列石もある。

さて忍路と余市の境界であるが、余市栄町のフゴッペ川も元々は忍路アイヌの領域だったようで、当初は①ポントコンポ(フゴッペ丸山)がその境だったようだ。フゴッペ洞窟の壁画がある小山である。それがいつしか②フゴッペ川に移動し、さらに下ヨイチを知行した松前内蔵はその境を④フゴッペ岬まで無理に移動させた。

アイヌはこれを訴えたが退けられ、安政年間にはフゴッペ岬からフゴッペ川の間の海岸200mほどは余市領、それより山側は忍路領という折衷案でまとまっている。安政年間に岬と川の間に余市運上屋のから派遣された番人が置かれ、その境界を見張っていたようだ。

明治に入るとさらに④フゴッペ岬に連なる丘が忍路郡と余市郡の境となり、現在の小樽市・余市町の境に至っている。このフゴッペ岬に連なる丘の上にはチャシや西崎山環状列石があり、古くから砦として活用されていたようである。なおこのフゴッペとは hunki-ot-pe〈砂丘につくもの〉の意味だろう。

余市 | 古平

余市と古平の間は、尻場山からセタカムイにかけて急峻な崖地が続き、海岸の歩行が難しくなっている。この海岸を昔は沖村と呼んでいた。この沖村全体はかつてザルマキ(ラルマキ)場所という独立した商場が設定されていたようだ。おそらくシリパからセタカムイのある沖村川あたりまでを持っていたのだろう。しかしはっきりとした記録は残っていない。

ザルマキ場所が廃されてヨイチ場所とフルビラ場所に分かれると、最初は①ワッカケ岬が両場所の境界とされた。また沖の境界は②ローソク岩だったようである。

それがいつしか③チャラツナイの川に境界が移動し、現在の余市町・古平町の境界に至っている。

ちょうどこの境界のところにあるのが旧豊浜トンネルで、崩落する前の旧旧道はチャラツナイ隧道といった。

古平 | 美国

古平と美国の境界は、古平丸山と厚苫岬の間にある群来町が争点だったようである。群来町とはヘロカルウシ(鰊を取る所)に由来し、和人の進出によってニシン漁の重要性が高まると、このエリアも重視されるようになったのだろう。

美国アイヌは①カムイシリハ(丸山岬)までが美国領だといい、古平アイヌは③ポンエカウシ(厚苫岬)までが古平領だと言って両者譲らなかった。間を取って②ホロキナウシに境界を設定したが、美国アイヌは納得せず、この湾に鯨などの寄り物があった際は、古平・美国双方が取ることになりようやく合意したそうである。現在も②ホロキナウシが古平町・積丹町の境になっている。

古平と美国の戦いに関する記録が残っている。古平アイヌが美国を攻めたとき、美国アイヌは黄金岬の下にある洞窟に男女20人が隠れて立てこもっていた。しかし斥候がこの洞窟を見つけ、上から岩石を落とし、弓を放って、全滅させたそうである。今も美国町船澗洞窟としてひっそりと残っている。

美国 | 積丹

美国と積丹は現在は1つの積丹町になっているが、かつてはビクニ場所とシャコタン場所に分かれていた。明治に入っても美国郡と積丹郡は異なる郡であったが、昭和31年に積丹に合併して美国郡は消滅している。現在は積丹町役場は美国の方に置かれており、中心街もそちらである。

ビクニ場所とシャコタン場所の境界は、幌武意をどうするかで揺れたようだ。このホロムイは良港として知られ、シャクシャインの乱のときには岩内アイヌが津軽藩との交渉の場としても用いている。

かつては①フンベモイ(マッカ岬)に境が置かれ、幌武意は積丹側に含まれていたようだが、幕末に②シケヲショラウシ(女郎子岩)が境となった。明治に入ると女郎子岩からわずかに東にずれた、③ピリカ岬が美国郡幌武意村と積丹郡出岬村の境界になり、現在に至っている。

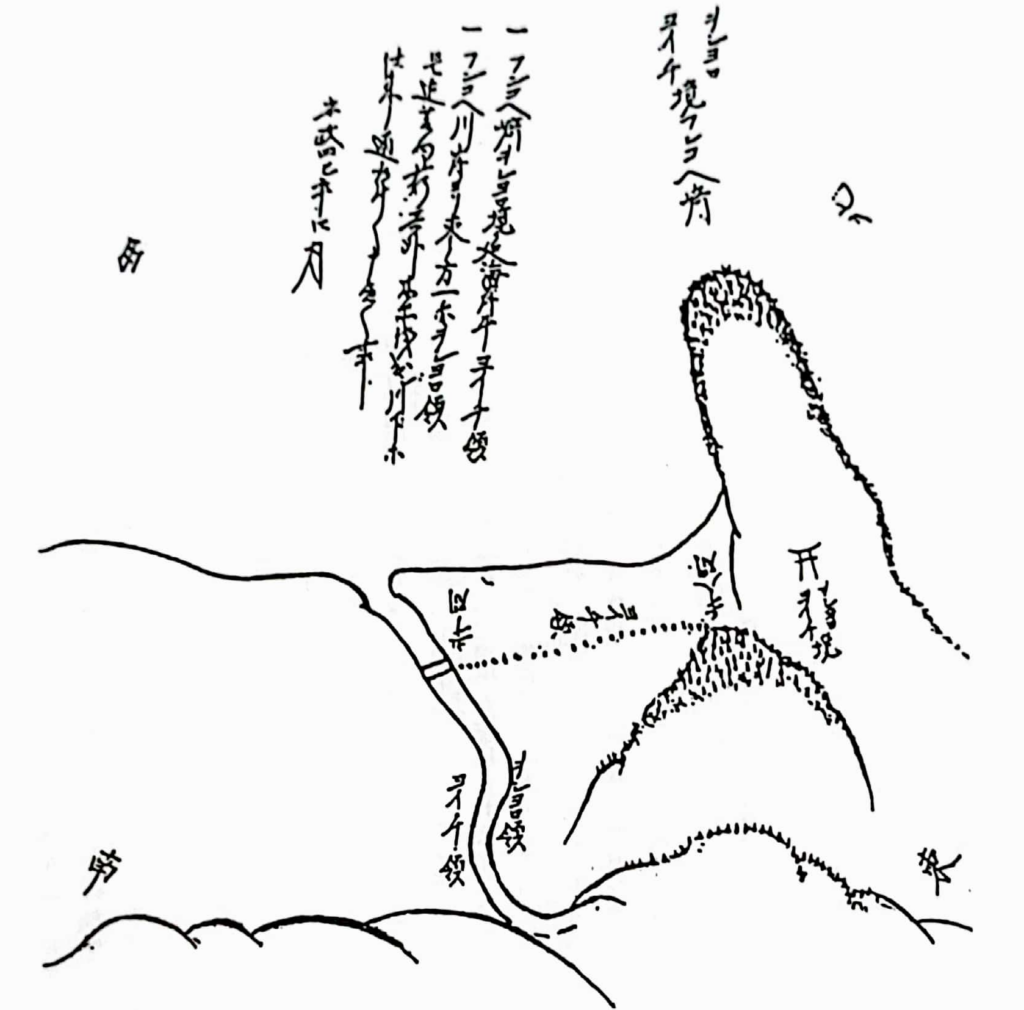

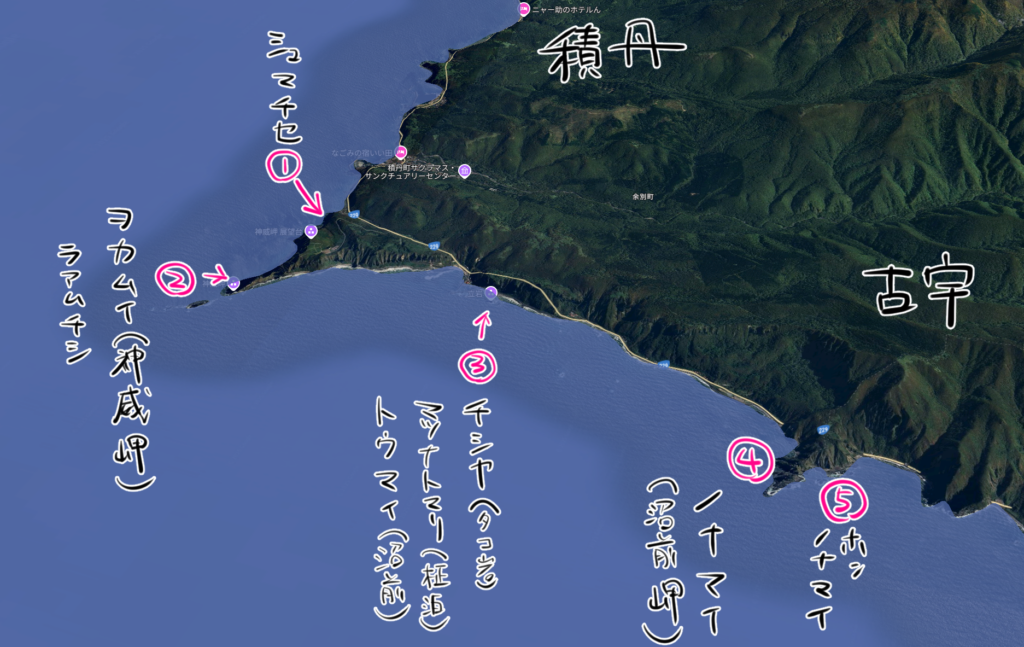

積丹 | 古宇

積丹と古宇の境界は、かつては②ヲカムイ(神威岬)にあったようだ。しかし岩内アイヌによると、さらに古くは①シュマチセ(念仏トンネルの崎)が境界だった時代もあるそうだ。

しかし②ヲカムイの拝殿はシャコタン持ちだとして徐々に積丹側が進出してくる。

和人が入ってくるようになると、松前の役人が通行する際、神威岬は恐れ多いとして積丹アイヌは③蛸岩のあるチシヤや、マツナトマリ(柾泊)やトウマイ(沼前)あたりまで舟で迎えに行くようになった。それが習わしとなると、いつしかそのあたりも積丹アイヌの領域になってしまった。これに気付いた古宇アイヌは猛抗議し、藩に訴えたが動かすことができず、それでもなお④ノナマイか⑤ホンノナマイかで争う。結局現在は沼前岬が境界になっている。

古宇 | 岩内

古宇とは神恵内村の昔の呼び方で、フルウ場所には現在の泊村の北部も含まれていた。フルウとイワナイの境界は泊村の本村の中心近くにあり、細かく揺れたようだ。

寛政年間、岩内側は①モイレトマリ(モヘル川)を境界だと考えていたが、フルウ側は②エカウシ(アルトリ岬)が境界だと考え、岬に境柱を立てた。当時はそこまで栄えていなかったのでそれほど問題にならなかったが、その後、鰊漁の二八小屋が増え始めると岩内が怒って柱を抜いてしまった。訴訟になると、フルウ側はさらに③ウシヘツ(臼別)が境だと言い出し双方譲らなかった。

安政年間、上知令で幕領になると、帳面にはシュマヲイが境であると記された。②アルトリ岬のことだと思われる。これは明治の古宇郡泊村と岩内郡茅沼村の境界にもなった。

明治42年、古宇郡泊村・盃村・興志内村と岩内郡堀株村・茅沼村の5村が合併して泊村が発足し、④発足川が堀株村と岩内郡発足村の境界が古宇郡・岩内郡の境界になった。大正12年には⑤発足川北岸地区も岩内郡発足村に含まれるようになり、現在の古宇郡泊村と岩内郡共和町の境界に至っている。

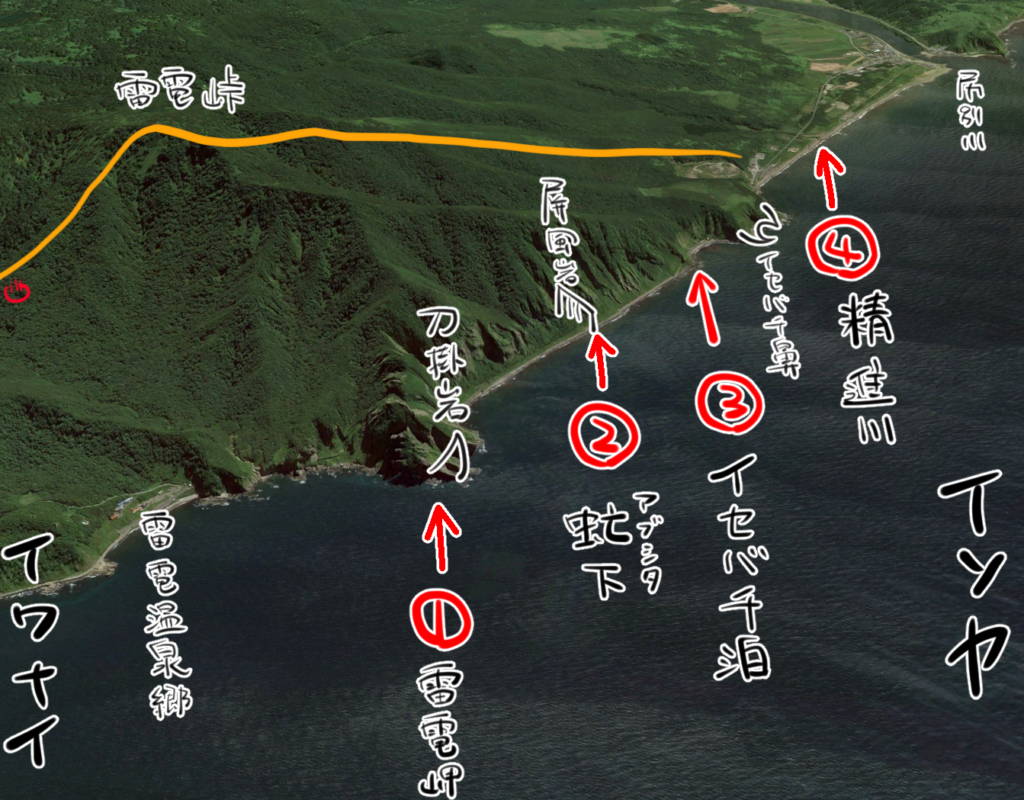

岩内 | 磯谷

岩内と磯谷の境界は、昔は①雷電岬であったようだ。

しかし岩内が雷電峠を下った先の④精進川に境界を置こうとする。これは雷電峠の山道全体を岩内が持つ都合によるのだろう。

しかしこれは訴訟になり、精進川と雷電峠のちょうど中間にあたる②アブシタ(虻下)に境界が置かれる。屏風岩とよばれる平らな岩が突き出ているところである。アブシタとはアイヌ語で”扉”の意味だ。

明治になると岩内郡と磯谷郡の境界は再び雷電岬に戻されるが、明治末に寿都支庁が廃止された頃に、現在の③イセバチ川西側の崎が境界になる。

磯谷 | 歌棄

磯谷と歌棄の境界は、美谷漁港の東端にある涸れ沢の①ユーキナイと、その400mほど東方の②鮫取澗(墓地のある所)で何度も揺れている。磯谷はユーキナイだと言い、歌棄はサメコイキトマリだという。双方一切譲らず、運上屋ができると、ここの二八取りの運上金は2割のうち1割を磯谷に、1割を歌棄に収めるという折衷案で決まった。

その後の記録を見ても、サメコイキトマリだったりユーキナイだったり、どうにも定まっていない。明治2年の恵曽谷日誌ではユーキナイにあらためて境柱を立てたとある。その後しばらくはユーキナイが境界であったようだ。

昭和30年に磯谷郡磯谷村が歌棄郡寿都町に合併すると、郡の境はノット崎(尻別岬)に移ることになり、現在に至っている。ゆえに磯谷郡に元磯谷村が含まれないという状態になっている。

歌棄 | 寿都

現在は寿都町と黒松内町の南北に分かれているが、かつては寿都郡と歌棄郡という東西に分かれていた。

スッツとヲタスツの境界を定めるうえで、①ヲタノシケとも呼ばれる浜中の、なにもない砂浜のどこを境とするかが争点となった。松前藩に訴えが持ち込まれたがなかなか決まらず、最終的に「弁慶岬とホロトマリの岬がちょうど重なって見える場所」を境界とすることにした。普通は河口や崎を境にするのだが、このような決め方はなかなか珍しい。この場所には今も風泙大神の祠が立っており、目印とされていた。

しかし海岸の境界は決まったものの、川のどこまでを境界とするかでまた揉めることになった。ヲタスツは③朱太川河口より25町の位置だと主張したが、結局スッツの主張した②ヘッテで決まったようだ。ヘッテは現在の一木川の河口だと思われ、明治初頭は別手村と称した。別手村は作開村と改称し、一木川は現在も北作開と南作開の境界になっている。

なお朱太川上流の黒松内は虻田系の礼文華持ちである。これにより朱太川下流はスッツ、中流はヲタスツ、上流はレブンゲの漁場となった。

現在の寿都町と黒松内町の境界は旧別手村、北作開まで黒松内町に含まれており、往古の境界よりもだいぶ北に食い込んだかたちになっている。これにより、国道229を通ると一瞬だけ黒松内町に入り、また寿都町に戻るという現象が起きる。

寿都 | 島小牧

寿都と島小牧の境界は、いずれも弁慶岬の西側という点では合致していたものの、細かい境界論争があったようだ。

スッツ側は①ライキシだと言い、シマコマキ側は④ホンイカイシだと言ってお互い譲らない。間を取って一旦③サメクシナイを境界にすることにした。

しかしそれでも納得しないシマコマキは、③エヲロシのところに女郎岩と呼ばれる目立つ白い岩があったので、それを境界にしようということになり、結局それに決まったようだ。以来、寿都町と島牧村になってもこの③エヲロシが今なお町境になっている。ただしこの岩は崩れてしまったか現存しない。松浦武四郎が見た時点ですでにだいぶ細くなっていたそうだ。

島小牧 | 須築 | 瀬棚

シマコマキ場所とセタナイ場所の間に、かつてスツキ場所が置かれたことがあった。さらに昔は狩場・白糸・床前でトコマエ場所が置かれていた時代もあったようだが、スツキ場所にまとめられている。須築アイヌは1792年時点で1戸4人だけになり、その後1人になって、やがてシマコマキ場所に吸収合併された。

このスツキ場所の範囲は、須築集落に加えて、かつてのトコマエ場所の範囲の小谷西のモッタ海岸温泉あたりまでである。概ね「モッタ地区」と言うほうがわかりやすいかもしれない。このモッタの由来は mo-ota〈小さな浜〉の意味だとも、冷水モッタ岬の尖った崎を手斧のモッタに見立てたものだとも言われる。

シマコマキとスツキの境界はホンカリハ崎で、木巻岬の西方1kmの狩場バス停のすぐ側にある切通しのところである。地図ではよくわからないが、現地に行ってみるとなるほどという地形になっている。ここに関しては境界線論争になったことはない。

しかしスツキとセタナイの間では③チャラセナイと④モイワの間でたびたび論争になっており、なかなか決着がつかなかった。往古はチャラセナイだったというが、文政の頃にシマコマキがモイワに柱を立て、セタナイはそれを抜き捨てた。チャラセナイで銅を積載した舟が破船すると、積み荷に関してセタナイとスツキで争いになる。スツキは再びモイワに柱を立て、セタナイはチャラセナイに柱を立てた。訴えは松前藩にも持ち込まれたが、藩はこの件は取り上げなかった。明治初頭では③チャラセナイが郡境になっている。

須築集落は明治初頭は島牧郡であったが、明治17年に須築だけ瀬棚郡に編入され、郡境は②中モッタ岬になった。なお茂津多岬灯台は道路が瀬棚だが、灯台のところだけ島牧になっている。

瀬棚 | 太櫓

フトロ場所は平成の大合併までは北檜山町と呼ばれていた領域に近い。1955年に東瀬棚町と太櫓村が合併して北檜山町になり、2005年に瀬棚町と北檜山町と大成町が合併して「せたな町」になった。

セタナイ場所とフトロ場所の境界は古来、後志利別川の河口をもって境とするという取り決めだったようだ。しかし後志利別川の流路が大きく変わり、大きく北に動いてしまった。

それで太櫓アイヌは今の②トシヘツ河口が境だと言い、瀬棚アイヌは過去の河口が境だと言った。①エヘレケノホリのところにソリ岩があり、それが昔そこに川口があった印だという。結局これが受け入れられ、瀬棚と太櫓の境界は①エヘレケノホリのところに定まった。これは現在の北檜山区共和と北檜山区兜野の境にもなっている。小字として高山下があり、ここが昔から山として認知されていた名残だろう。なおエヘレケノホリとは e-perke-nupuri〈頭の割れた山〉の意味だろう。

太櫓 | 太田

ヲヽタ場所はスツキ場所と並ぶ小さな場所で、19世紀初頭にはアイヌが住んでおらず、請負人もいなかった。しかし太田山神社は15世紀の松前氏の祖の時代からあるといい、そのためこの太田場所は松前藩主の持ち場だった。

太櫓場所と太田場所の境界は、②船隠とも呼ばれるショシケヲンハノフであったが、ここはなにもない石原なので、③日中戸岬へと移ったという。アイヌ語ではエシフコリアイといい、またの名をカネホリルイカという。ルイカとは橋のことで、寛永年間に金堀鉱夫が桟橋を掛けたことに由来するらしい。ニチンベともいい、現在は日昼部ないし日中戸と漢字が当てられている。

しかしその後、太櫓は①ヲンハノフ(尾花岬)へと境界を移したが、太田にはアイヌも請負人もいなかったため、抗議するものもおらず問題にはならなかったそうだ。その後もこの尾花岬が太櫓村と太田村の境界となり、のちの北檜山町と大成町、現在のせたな町北檜山区と大成区の境界にもなっている。

尾花岬と舟隠は北海道本島最西端の岬として、知る人ぞ知る場所である。ただ道路はなく、舟隠には磯伝いに行けても、尾花岬にたどり着くのは難しいらしい。

この尾花岬のアイヌ語由来がどの地名解でも解されていない。伊能図には「ヲンハヌップ」、武四郎の手控には「ヲンハノツ」とあり、nup〈野〉よりは not〈岬〉のほうがイメージにあうことから、o-pa-un-not〈山尻につく岬〉くらいの意味だろうか。舟隠のショシケヲンハノフの方は soske-{o-pa-un-not}〈土剥げの尾花岬〉になるだろう。

このあたりの字名である「三九郎歌」は松浦武四郎は日昼部あたりとしているが、もっと古い文献や明治大正期の地図を見ると尾花岬と舟隠の間とされており、武四郎の示したサンクロウタの位置は間違っているのかもしれない。なお三九郎という人物が亡くなったことに由来するらしい。

太田 | 久遠

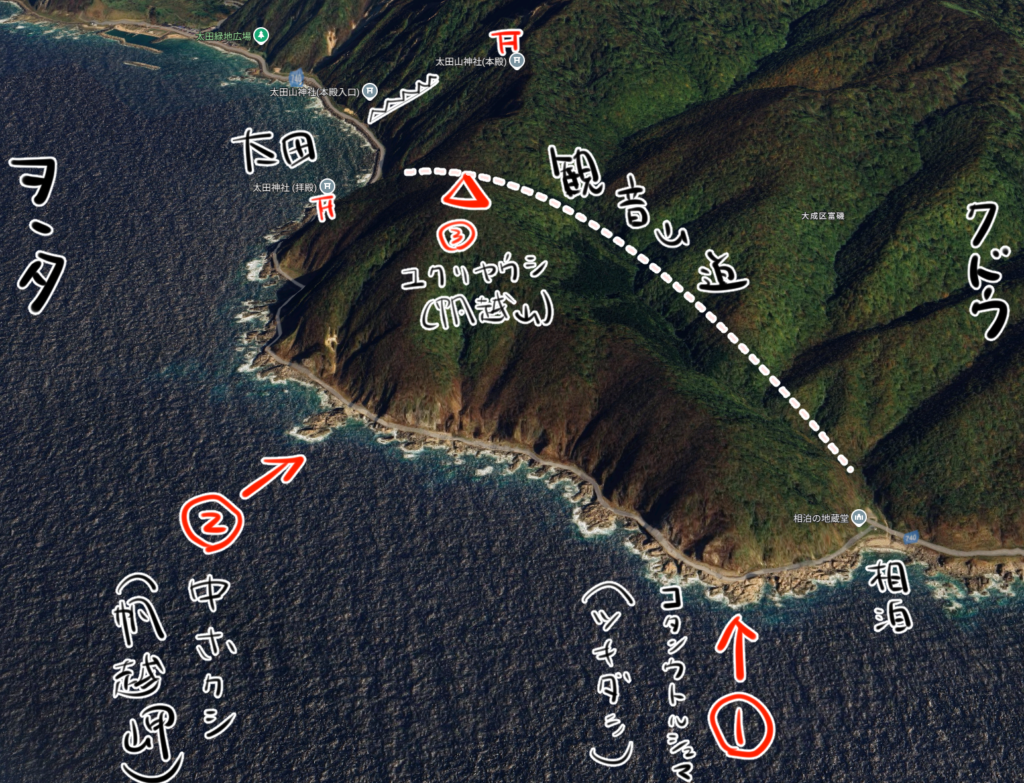

太田にはアイヌは19世紀にはアイヌも請負人もいなかったが、太田山神社には住職がおり、安政年間にはあの定山渓温泉の開祖である美泉定山が住んでいた。彼は太田と久遠の相泊の間に「観音山道」を無断で開削しており、それは藩の命令に反するものであったが、友人である松浦武四郎の取り計らいによりお咎めなしになり逆に褒美を貰った。この太田はのちに久遠郡に含まれている。

太田と久遠の境界は、往古は相泊寄りのツキダシとも呼ばれる①コタンウトルシュマにあった。kotan-utur-o-suma〈村の間にある岩〉の意。この岩に「境」と刻まれていたという。

それを久遠の支配人が、コタンウトルシュマの岩に魚油を注ぎ、薪を積んで火を燃やしてその岩の面を崩し、境という文字を消してしまった。そして境木を②中ホクシ(帆越岬)に立てたが、太田に支配人がいないために当初は問題にならなかった。しかし八ヶ村の者がその柱を取り捨てたとき、久遠の支配人は罰が当たって顔が焼けたようにただれて死んだというが、これはやや説話じみている。

境は③ユクリヤウシとされたが、これは帆越山のことなので、これでは海岸線の境界がはっきりしない。「境目未だに不明」と武四郎は言っている。しかし他でもほぼ一貫して帆越岬になっているので、ここで境界は確定したと見ていいだろう。明治時代の太田村と上古丹村の境界もこの②帆越岬になっている。

久遠 | 熊石

江戸時代後期は熊石までが和人地とされ、久遠からが西蝦夷地であった。すなわち久遠と熊石の境界は、和人地と蝦夷地との境界ということになる。関内というのはまさに関所があった所という意味で、ここに番所が置かれた。まさに和人地の最前線であったのである。

久遠と熊石の境界は、昔は①ヒサゲマ(エトヌフ)の山(タンネシリ)としていたが、関内も蝦夷地に含めるために④クロワシリの岬に移して柱を建てた。しかし関内に人が増えてくると、それを③テケマとホンモイの間(ポンモシリ岬か)に移し、関内を和人地としたという。今は②ホンモイが境となり、八雲町とせたな町の境界もこのホンモイである。

大きな河川の境界

尻別川

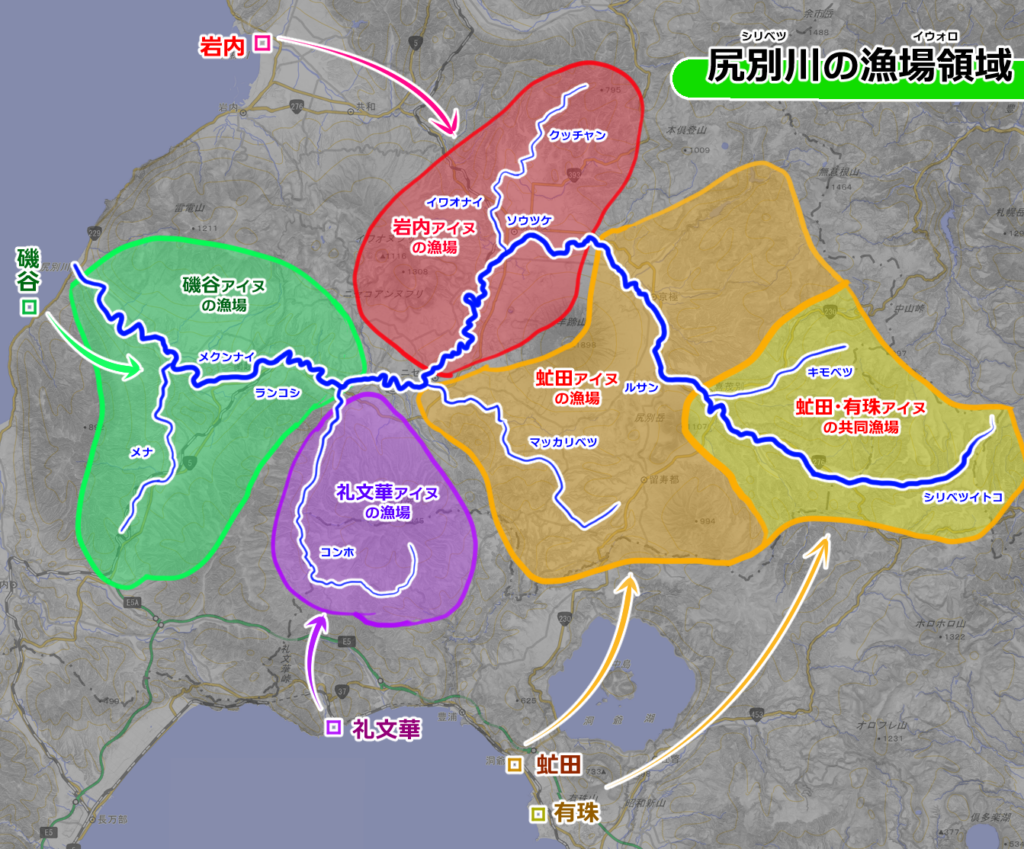

尻別川は後志地方の最大の川で、シリベシの由来ともなっている。しかし以外なことに尻別川は内浦湾の虻田アイヌの漁場であり、倶知安やニセコなどの羊蹄山麓が未だに虻田郡に含まれるなど、その名残は今もまだ残っている。虻田アイヌといえば豪勇サカナのいたところであり、その時代に大きく領域を広げたのかもしれない。

ただし尻別川下流域に関しては、磯谷アイヌの漁場であった。磯谷アイヌの領域は河口から昆布までと、目名川流域、すなわち現在の蘭越町の町域にほぼ等しい。そして昆布川流域は虻田系の礼文華の漁場であった。

昆布より上流は全て虻田アイヌの漁場であったが、18世紀の岩内の首長ワジマとシュクセエヘンクルの時代、宝物と引き換えにソウツケ漁場を岩内アイヌが買い取った。買い取った領域はホロイチャンと呼ばれる羊蹄山北側から、比羅夫駅のあるニセイケまで、すなわち現在の倶知安町の町域にほぼ近い。しかし19世紀後半に岩内場所の場所請負人が岩内アイヌが倶知安へ山越えするのを嫌い、禁じてしまった。それで倶知安に大量に溜め込んでいた鮭小屋の鮭もすべて腐ってしまった。このあたりの経緯は松浦武四郎の曽宇津計日誌に記録されている。

尻別川本流の最上流部、およびに喜茂別については、虻田アイヌ・有珠アイヌ双方が入る共同漁場であった。昔、アブタの総乙名とウスの総小使の先祖が親戚だったためらしい。ただ有珠と虻田は常に円満というわけではなく、虻田は無理やり言いがかりをつけて洞爺湖を有珠から奪っており、虻田の豪傑さはこのあたりの力関係にも現れていたと言っていいだろう。

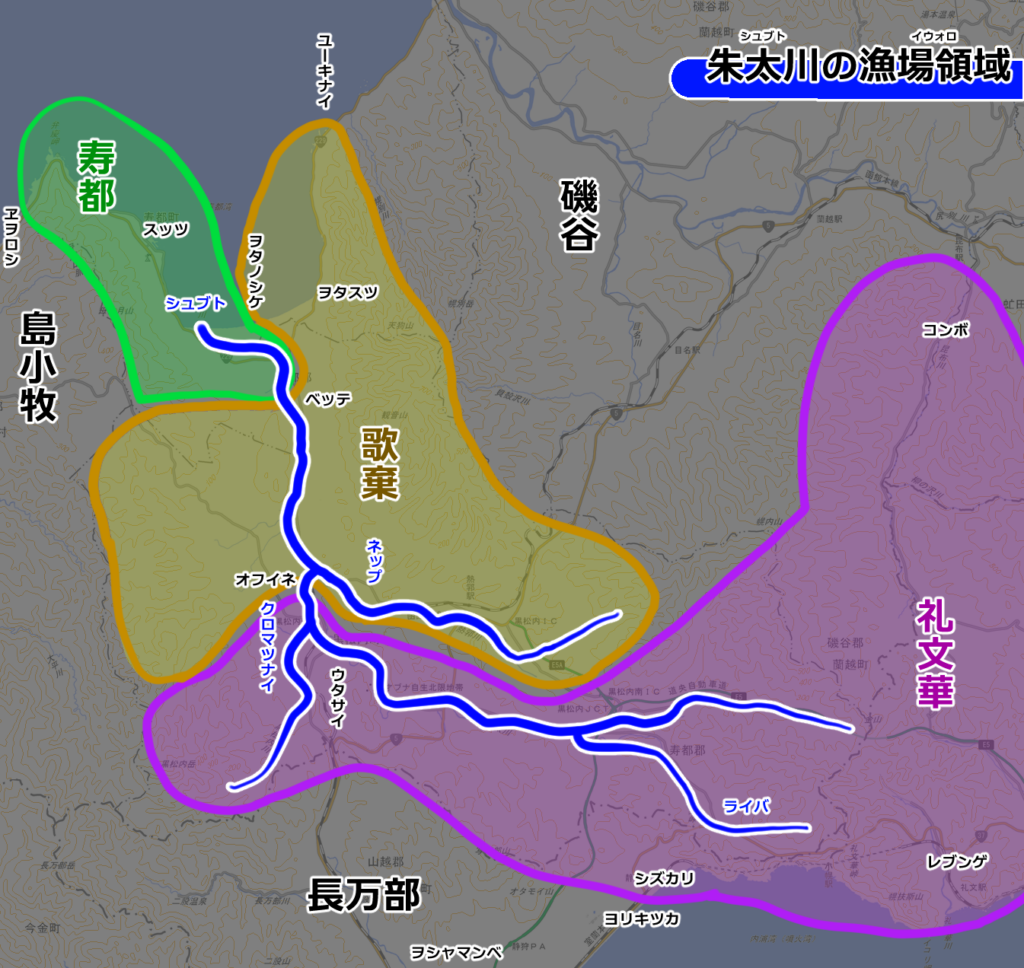

朱太川

朱太川は下流が寿都、中流が歌棄、上流が礼文華持ちとなっている。寿都と歌棄の境界は別手で、今の一本川に相当する。歌棄は朱太川の河口近くまで要求したがそれは通らなかった。

虻田系の礼文華と争いが発生する。歌棄アイヌは昔からウタサイの山で鮭漁をしており、黒松内に出張小屋を持っていた。ところが宝暦年間に礼文華がこれを占領。怒った歌棄は小屋を燃やしてしまい、オフイネ(燃やされたもの)の名がつく。境は一向に定まらず、争議は安政年間に場所請負人のところに持ち込まれ、役人立ち会いのもと礼文華・歌棄・寿都の三者のアイヌ代表で談判することになった。この争議は寿都の説得により黒松内を礼文華に譲ることになり、熱郛以北を歌棄が持つことになって決着が付いた。

明治初頭は黒松内は東蝦夷地であり胆振国に含まれたが、やがて後志国・寿都支庁に組み込まれることになる。

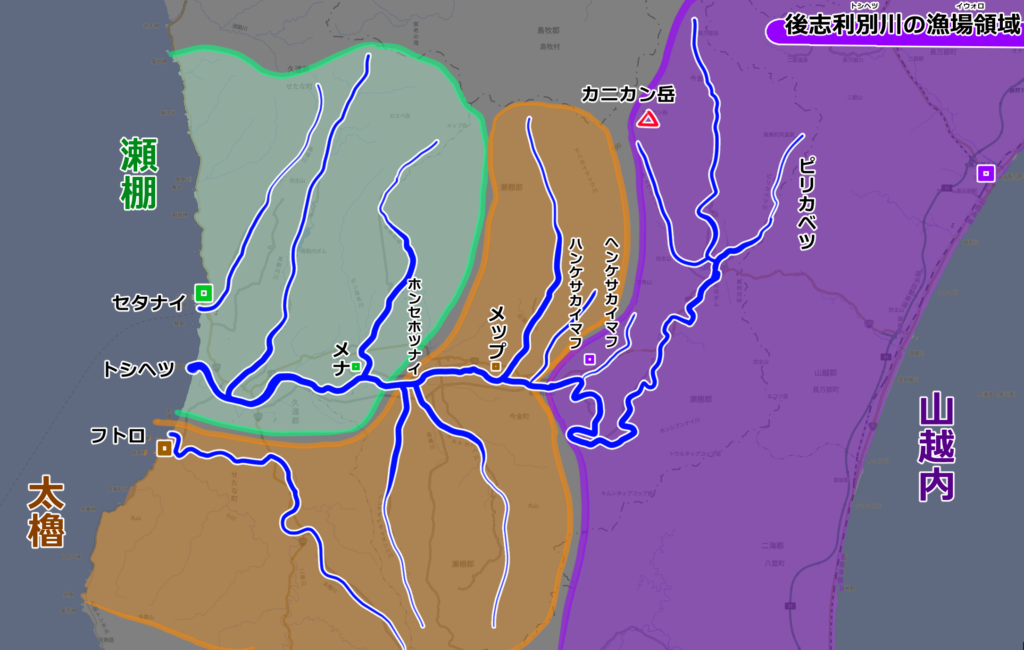

後志利別川

瀬棚の後志利別川は、下流が瀬棚アイヌ、中流が太櫓アイヌ、上流を山越内アイヌ(長万部アイヌ)が持っていた。

これは彼らの出身地が関係しているようで、瀬棚アイヌの多くはメナに住んでおり、太櫓アイヌはメップが故郷で、山越内アイヌは上流のサカイマフあたり出身だったが、漁業に従事するために山から降ろされてきたようだ。とくに山越内場所はサカヤ集落(山越駅前)以外はアイヌが全滅しており、幕末に長万部に住んでいたのは皆、この後志利別川出身者ばかりであったようである。よって実質的に長万部も瀬棚系アイヌの領域と言えるだろう。

太櫓と山越内の境界はハンケサカイマフ・ヘンケサカイマフの間であり、このサカイマフとは sakai-oma-p〈境ある所〉という日本語が混じった地名になっているのが興味深いところである。

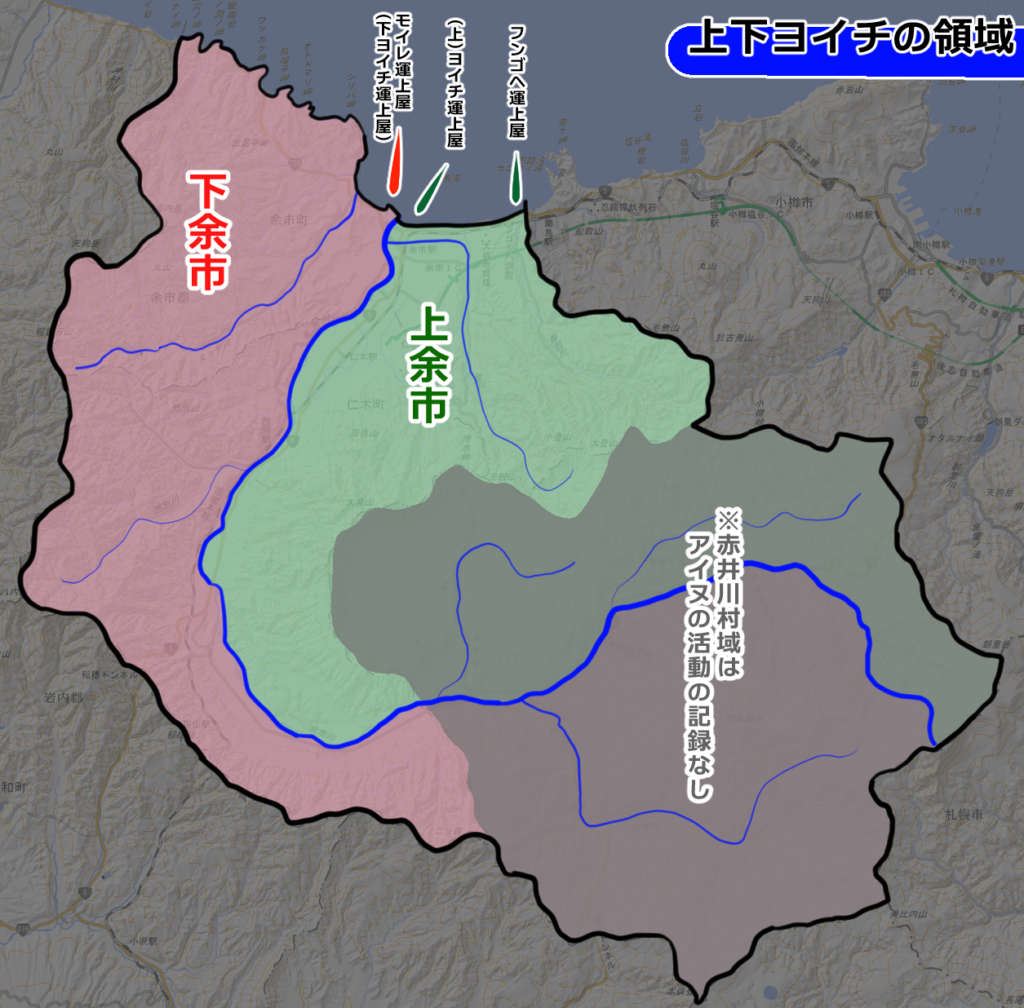

余市川

ヨイチ場所は、下ヨイチ場所と上ヨイチ場所に分かれていたことがあった。モイレ山の麓に有名な史跡「下ヨイチ運上屋跡」がある。下ヨイチがあるなら上ヨイチはどこなんだろうと考えるのは当然の疑問だが、意外なことに上下余市の境界に関しては、はっきりしたことはわかっていない。

各種記録は、余市川の西岸が下ヨイチ、東岸が上ヨイチとあり、余市川河口を境界とするとある。これは間違いないだろう。だがそれより上流がどうなっているかは明らかにされていないのである。

とりわけ余市川上流部の赤井川村の村域に関しては、江戸時代に和人がここを通ったという記録はひとつもなく、赤井川でのアイヌの活動も記録されていない。赤井川のカルデラ盆地は縄文時代の黒曜石の一大生産地で大集落があったし、道の駅のある都地区も旧石器時代の遺跡がいくつかある。しかし擦文時代やアイヌ時代の遺跡はひとつも見つかっておらず、仁木町の尾根内を最後に、それより上流はアイヌ語地名もぱたりと途絶えてしまう。辛うじて都地区にあるシュマンベとノタフがわずかに残るくらいだ。それより上は松浦武四郎も間宮図を写し書きしただけで、現地アイヌからは何も聞き取れなかった。よって赤井川村域については、都合上余市川本流の南北で上下ヨイチを分けるものの、実質的には場所は設定されていなかったと見ていいかもしれない。

混乱の原因となっているのは「北海道史」のこの地図である。よく見ると上下余市が逆になっているだけでなく、上余市がヌッチ川流域とその周辺に限定されていて、下余市(※正しくは上余市)が余市川流域を全部を持っている。間違いだらけだ。しかしながら江戸時代の場所領域を記したものが、地図としてはこれがほぼ唯一であったために、これを引用した多くの文献でもこれに倣う誤りが継承されてしまっている。

上下ヨイチはどこかで入れ替わったのではないかと言われることがあるが、過去の文献を見る限り、記録に方角を誤って書いたことはあれど、実際には下ヨイチが西岸で上ヨイチが東岸であるというのはずっと変わらなかったようだ。

そして上流部に関しては、ムンカルウシ(モンガク)が上ヨイチ、トワフニ(砥の川)が下ヨイチとあることから、少なくとも中流部に関してはやはり西側が下ヨイチ、東側は上ヨイチであったようだ。上流の赤井川村域については前述のとおりである。余市川は全て上ヨイチ場所持ちだと書いている現代の文献もあるが、その根拠を当時の文献から見出すことはできなかった。

下ヨイチの運上屋は一貫してモイレ山の麓にあった。上下ヨイチの運上屋を兼ねたこともある。一方、上ヨイチの方は畚部に運上屋があったときと、川向の大川地区に置かれたときがある。文禄2年にヨイチ場所がフゴッペ場所とモイレ場所に分かたれ、その後、上ヨイチ場所と下ヨイチ場所と呼ばれるようになったようだ。文化年間にもフゴッペに運上屋があったという記録がある。

上下余市の境界線については、和人同士で争いが起きた時があった。それは和人が重視した海産物が鮭から鰊へと転換したことに起因する。鰊は岩浜に群来るので、下余市ではたくさん漁獲できても、上余市の海岸は砂浜ばかりでさっぱりとれないのだ。上余市は下余市の海岸で鰊を取ろうとしたが、下余市はそれを許さない。双方訴訟になり、なかなか決着がつかなかったが、そのとき定まったのがこの余市川河口で上下を分けるという取り決めである。よって鰊が主体になってからは下余市のほうが運上金が多くなった。それで先に和人の街ができたのも、下余市のヌッチの浜の方であった。

余市の上下はあくまでも和人の都合で分けたものである。しかしアイヌの部族ももともとヨイチには二派あったらしい。一つは上ヨイチのケフラケの一族で後の関家。もう一つは下ヨイチのキイヤタの一族で後の西村家。天内山のフルカチャシに60坪の大きなチセを築いたのは下ヨイチの一族(ヲシトンプコツ)であろう。また上ヨイチの勢力圏にある登川河口からは、中世の鎧兜や陶磁器などが出土している。余市に2つの場所があったのは、もともと2つのアイヌ一族が治めていたためなのかもしれない。

コメント