正しい地名解とは?

乱立する地名解

アイヌ語地名の意味を和訳し、その由来となった場所を明らかにすることを「地名解」というが、ひとつの地名にいくつもの地名解がついていることがある。市町村の名前レベルの地名ともなると、4つも5つも異なる地名解が寄せられることがある。いわゆる「※諸説あり」というやつだ。でもたいていはそのうちひとつが選ばれて、市役所のホームページやWikipedia、河川標識などに定説として載せられるが、はたしてその定説は正しいのだろうか?

そもそも地名解が”正しい” or ”正しくない”って一体どういうことなのだろうか。そんなの地名を名付けた人じゃないと本当の真意などわかるはずもない。アイヌ語地名はアイヌが名付けたと思いがちだが、最古のアイヌ語系地名は8世紀にすでに記録の中に見られる。その頃はまだ中世アイヌ文化が興る前の、土器を使っていた時代だった。そんな1000年以上前の人が考えた地名の由来など、一体どうしてわかるというのだろう?

地名のセオリー

もちろん、100%完璧な地名解を出すことはできない。だが地名というのにはある程度セオリーがあって、その地名解がセオリーをなぞっているか、大きく外れているかは判断することができる。おそらく前者のほうが正解に近いはずだ。

じゃあ地名のセオリーって一体何なんだろう?ひとまず日本語地名のセオリーを考えてみよう。こんなバス停の名前があったとする。どっちが地名のセオリーに倣っているだろうか?

| A | B |

|---|---|

| 船がある 市長の前 すごく高い 真ん中 事故現場 | フェリーターミナル 市役所前 山の手 中央通り 交通安全記念碑 |

どっちがバス停名のセオリーを踏襲しているだろうか?もちろん答えは言うまでもない。もしA群のようなバス停があったら、思わず目を疑って「そのバス停はなんかおかしい!」と考えるだろう。なぜおかしいかと言われるとなかなか説明しにくいが、確かにバス停にもセオリーがあるのである。

アイヌ語地名解も同じようなもので、セオリーに倣っているものもあれば、まったく無視しているものもある。セオリー通りの地名解が絶対に正しいとは言えないが、少なくとも説得力は上回るだろう。

地名解で突っ込まれないために

アイヌ語地名解を考え始めると、だんだんおもしろくなってくる。既存の説だけでは飽き足らず、辞書を開きながら自分なりに意味を考えてみたりする。それはとても楽しいことだ。

だがそれを新説として発表するとなると、それなりの責任が押し寄せてくる。少なくともその新説に、本当に根拠があるのか説明を求められるだろう。ただの語呂合わせではなく、その地名解がセオリーに充分倣っていることを示すことができれば、不完全な既存の地名解を置き換えることができるかもしれない。逆に、セオリーを大きく外れていたら、その部分を突っ込まれることは必至である。

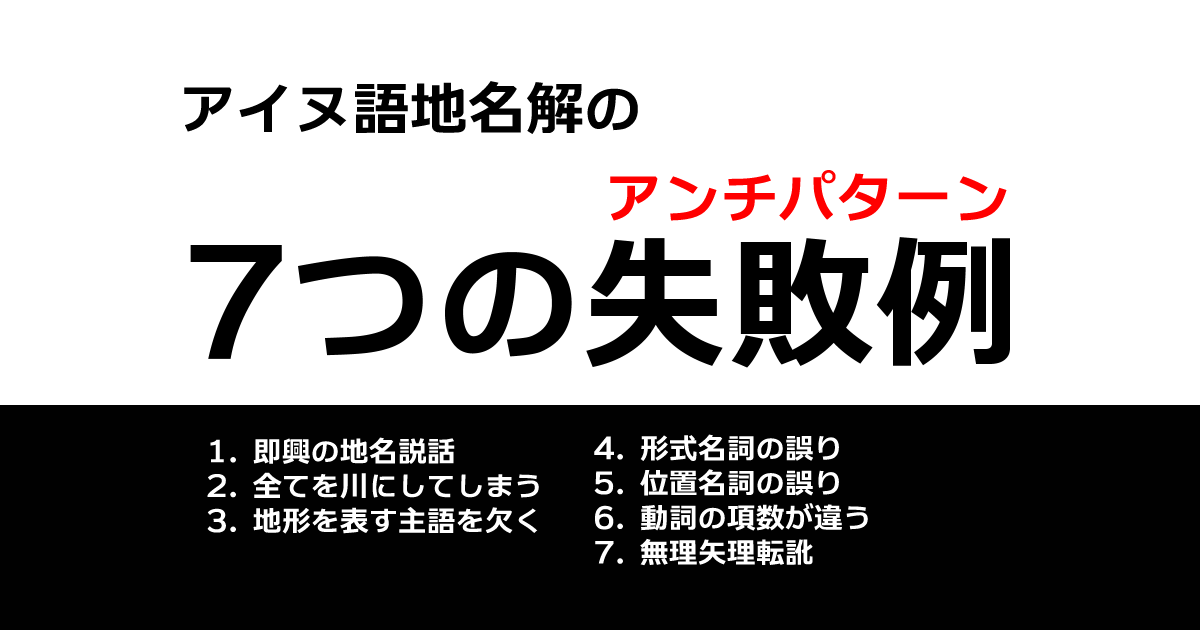

それで、新たな地名解を打ち出したり、特定の地名解を支持したりするうえで役に立つ情報、地名のセオリーから外れた失敗例を7つほどにカテゴリ分けしてリストアップしてみることにした。できたての地名解が矢面に立って突っ込まれないために、あらかじめ押さえておこう。

1. 即興の地名説話

その地名ができた由来として小さな物語が語られることがある。誰々がここで何をしたとか、何かが何かに変化したとか、そういうおとぎ話じみた話である。こういった地名に関する物語を「地名説話」といい、通常の地名解とは分けて考えることが多い。

アイヌ語話者であることと、アイヌ語地名の由来を知っていることはイコールではない。日本語話者であることと、日本語地名の由来を知っていることがイコールではないのと同様である。たとえば「小樽の由来はなんですか?」と外国人観光客に聞かれたとする。I don’t know.と答えるのは簡単だが、それもなんだか悔しい。とっさに思いついた話として「小樽って昔から港町だからね。北前船から下ろした樽をここにたくさん積み上げたんだよ。そうそう昔は小樽じゃなくて多樽だったんだ」みたいなエピソードをでっち上げてしまうかもしれない。”地名説話”誕生の瞬間である。

実はアイヌ語地名においても、こういうことがよくある。松浦武四郎や永田方正などは現地の案内人や古老にしきりに地名の由来を尋ねているが、結構な確率でこういう物語が返ってきている。叙事詩や昔話と同様に、そういった地名説話にも確かに価値がある。とりわけそれが長く語り継がれていた話であれば、民俗学者はそれを記録し大切に保存するだろう。しかし地名学者はそういった地名説話に対して一歩引いた見方をする。たしかに面白い話だが、それは”後付けの創作かもしれない”と考えるわけだ。だから古老によって語られた由来が説話的であった場合、それをアンチパターンとして地名解に採用することを避け、本当の意味を探すことがある。

ただしある地名解が説話的だからといって、かならずしもその地名解が間違いというわけではない。例えば古平の「seta-kamuy〈犬神〉:セタカムイ岩」や、旭川の「kamuy-kotan〈神の村〉:神居古潭」、平取の「noka-pira〈(オキクルミ神の)形ある崖〉:糠平」といった具合に、明らかに伝説に基づいて名付けられた地名もある。

しかし「tokap-ci〈乳房が枯れる〉:十勝」で ”この乳涸れよ!腐敗せよ!” とコロポックルが言っただとか、「isi-kar?〈美しく作る〉:石狩」で、”國造神が親指で大地に川筋を描いた”といった説は、アンチパターンとして疑ってかかる必要がある。

説話的な地名解の例(誤り)

- ci-kisa-p〈昔、神様が火打を忘れた所〉:月寒

- okkay-tam-carpa〈男が刀を落とした所〉:丘珠

- ra-osma-nay〈(虻田アイヌが昔)下り入った川〉:蘭島

2. 全てを川にしてしまう

アイヌは多くの川に名前をつけてきた。地図に残っているものだけでも10000件以上のアイヌ語地名があり、その9割は川の名前とされている。それは事実である。

しかし、「最初から川の名前」だったのか、それとも「周囲の地名をあとから川につけた」のかは、地名解を考える上では重要である。アイヌ語地名研究家の多くは、前者のパターン、つまり最初から川の名前として地名解を考えることが多い。これもアンチパターンになりえる。その川名は、周囲の地名を後から川につけたのではないだろうか?

例えば本州には”信濃川”という日本一の川がある。これは先に川の名前があったのだろうか?いや、越後から見て「信濃国から流れてくる川」だから信濃川と名付けたのであって、”信濃”という地名が先で”信濃川”という川名は後である。その証拠に当の信濃国ではこの川を千曲川と呼んでいる。

例えば日高の平取の由来は、平凡社の世界大百科事典には

沙流川の下流側と上流側に2本の〈ピラ・ウトゥル・ナイ(崖の・間の・川)〉があり,その間の集落を〈ピラウトゥル〉と呼んだことに由来するとみられる。

平取[町] / 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」

など、まるで川名が先にあったかのようにと書いてあるが、遺跡の分布を見ればわかる通り、平取のコタンは縄文時代から義経神社の麓、現在の平取市街地の台地上にあった。この pira-utur〈崖の間〉とは「ハヨピラ」と「クオピラ」と呼ばれる平取橋の両端にある崖のことで、その間を「ピラトル」と呼んだのだ。たしかに平取市街地の対岸に「ペンケ平取川」「パンケ平取川」という川が今もあるが、それは平取集落の近くにある川だから後からそう呼んだだけであって、川の名前が先にあったわけではない。

平取の例はまだいいほうで、ありもしない nay や pet を勝手に付け加えてしまう地名解も多い。例えば阿寒湖の阿寒は旧記を見ればいずれも「アカン」なのに、勝手に「rakan-pet〈ウグイの川〉」とベツをつけてしまう。寿都は旧記はみんな「スツツ」なのに、勝手に「supki-pet〈葦の川〉」と川名にしてしまう。アカンは山の名前由来であり、スッツは海岸の名前由来だ。川の名前は後からつけられたものである。

小樽に石山町という地名があるが、あれは「suma-san〈石の出崎〉」を和訳したものである。ところが松浦武四郎がうっかり「シュマサンナイ」と書いたばかりに、「suma-san-nay〈石が流出する川〉」と解されてしまった。データベースアイヌ語地名には「降水量が多かった場合に砂礫がたくさん河口へと流れる急流の川」などと書いてある。しかしシュマサンの出崎とはセブンイレブンの裏手に今もある崖のことで、川名由来にしてしまうことでその本来の由来がまるっと無視されてしまう。文法的に見ても、san は自動詞なので名詞を2つ持つことはない。san は nay にはかかっておらず、シュマサンナイはあくまでも「シュマサンの川」という意味である。川の名前が後なのだ。

小樽の勝納川上流に白井川という支流があって、永田地名解は「suma-retara-nay〈白石川〉」と解している。知里真志保氏はこれを読み、 n の前に来た r は n になるので「suma-retan-nay〈石の白い川〉」が正しい形だ。”永田地名解は偽物で、まがい物だ!”と痛烈に批判している。だが実はこの知里氏の解もおかしい。この retar は nay にはかかっていない。白井川のはるか頭上に「松倉岩」という目立つ大岩があって、港からもよく見える。この大岩の名前が「suma-retar〈白岩〉」なのであって、川の中の石はちっとも白くない。白井川はその麓を流れているだけなのである。だから「シュマレタラの川」が正しく、固有名詞を崩した「シュマレタンナイ」にはならないのだ。

こういう例はいくらでも見つかる。きっちり数えたことはないが、現存するアイヌ語地名の5割くらいはもともと川名由来ではなかったのではないかと思う。既存の地名解を紐解いてみると、このように地名をなんでもかんでも川名起源にしてしまうものが非常に多く、9割を占めている。とくに河川標識にある説明はこのアンチパターンが多い。

勝手に nay や pet を付け加えた地名解(誤り)

- sat-poro-pet〈乾く広大な川〉:札幌

- hacam-pet〈桜鳥川〉:発寒

- i-sikari-pet〈それが回る川〉:石狩

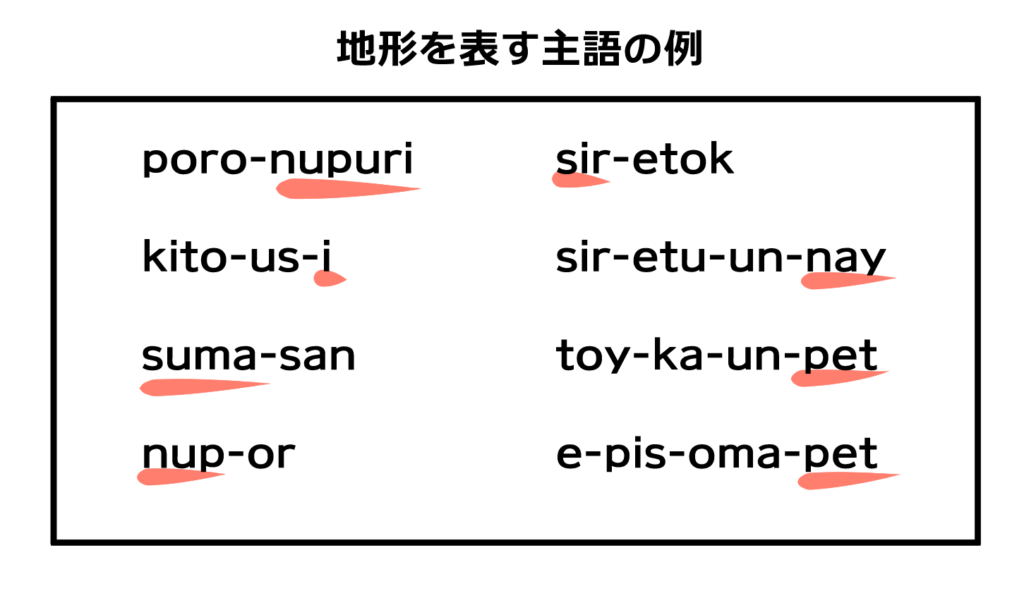

3. 地形を表す主語を欠く

ほぼすべてのアイヌ語地名は「主語となる地形の名詞」を必ず1つだけ持つ。例外はごく一部の説話的な地名か、合成語の中に主語が取り込まれてしまった場合だけである。

主語となる名詞とは、要するに nay や pet や nupuri といった、地形そのものを表す名詞の事だ。この地名の主語となる名詞にはかなり制約がある。

- 動詞は主語にならない(名詞化すれば主語になる)

- 位置名詞は主語にならない(長形なら主語になる)

- 動物・植物・道具といった、地形でない名詞は主語にならない

- 形式名詞は主語になる

主語になる名詞がなかったり、動植物名がそのまま地名になっていたりする場合はアンチパターンとして疑う必要がある。

主語となる名詞はたいてい地名の一番最後に来るが、そうではないときもある。例えば「sir-pa〈大地の頭〉:尻羽」「sir-etok〈大地の先端〉:知床」といった地位の場合、pa〈上〉 や etok〈先端〉 は位置名詞であるため主語にはならない。これらの地名の主語はあくまでも sir〈大地〉である。

名詞がない地名解の例(誤り)

- sat-poro〈乾く・広大〉:札幌

- esoro〈沿って下る〉:足寄

名詞はあるが主語がない地名解の例(誤り)

- iktara〈笹〉:生田原

- siraw〈虻〉:シラウ川

- taiki〈蚤〉:大樹

- sintoko〈行器〉:新得

4. 形式名詞の誤り

形式名詞とは主語となる名詞の一種で、「~もの」「~のところ」などと訳される。具体的には「i」と「p/pe」しかない。(もう一つuskeがあるが地名ではめったに出てこない)

- kito-us-i〈蒜ある所〉

- kito-us-pe〈蒜ある所〉

- kito-us-pet〈蒜ある川〉

- kito-us-nay〈蒜ある沢〉

- kito-us-nupuri〈蒜ある山〉

こんな感じに並べてみると、なんとなく形式名詞の使い方がわかるだろう。形式名詞はnayやnupuriなどと同様になにかの地形を表すものの、その種類を特定しない。キトウシとは漠然と「行者ニンニクのある所」だと言っているのだ。

この形式名詞は自由に使えそうだが、いくつか文法的な制約がある。

- 動詞の後ろにしか付かない

- 直前が母音なら p、直前が子音なら pe

- p/pe は末尾にしか来ないが i は語頭にも来る

このうち、「動詞の後ろにしか付かない」という制約が見過ごされることが結構ある。例えば「o-cis-i〈河口に立岩ある所〉:乙知志」という地名解があるが、cis は〈立岩〉という名詞なので、後ろに形式名詞の i は立たないのだ。どうしてもこの解にこだわるなら「o-cis-us-i」などとすれば文法的には通るが、乙知志は正しくは「ok-cis〈峠〉」の意味である。

一見、名詞の後ろに形式名詞がついているように見えるものもある。例えば美唄の「pipa-o-i〈沼貝ある所〉」がその例だ。母音の直後に他動詞が置かれると、他動詞の母音が落ちることが多く、pipa-o-i は pipai と発音される。これを pipa-i と解いてしまうと名詞の後ろに形式名詞を置いてしまうことになる。実は間に存在の他動詞の o が隠れているのである。地名解を書く時はこれを見つけ出してやらないといけない。

また名詞の長形が形式名詞のように見えることもある。たとえば 斜里 は「sari〈草原〉」で、sari は sar の長形である。これを「sar-i〈草原の所〉」と解してしまうと名詞の後ろに形式名詞を置いてしまうことになる。〈鮭の産卵場〉を表す「ican:一已 / icani:伊茶仁」という地名があちこちにあるが、これも長形にしただけで意味は変わらない。

「p / pe」 は末尾にしかつかず、直前の母音によってどっちが来るかが決まることに注意しなくてはならない。

| 岩 | ある | 所 |

|---|---|---|

| suma | –us | –pe |

| suma | –un | –pe |

| suma | –o | –p |

| suma | –oma | –p |

| suma | –ot | –pe |

頻出の存在の他動詞について p/pe の使い分けをまとめてみるとこんな感じになる。「~ウシベ」「~ウンベ」「~オプ」「~オマップ」「~オッペ」という語尾の地名が多いのはそのためである。

例えば 乙部 は音からして「o-to-o-pe」としたいところだが、母音の後ろに pe を置いてしまっているのでこれは誤りである。正しくは「o-to-ot-pe〈河口に沼がある所〉」という解になるだろう。

名詞の後ろに形式名詞を置いた例(誤り)

- hum-koy-pe〈音・波・所〉:畚部

- to-pa-i〈沼頭・所〉:東梅

- nima-p〈ウニ処〉:二万保

p / pe の使い分けが違う例(誤り)

- sike-pe〈背負う所〉:鹿部

- a-pe〈座る所〉:アベツ川

- o-kari-pe〈川尻の回る所〉:大狩部

- sat-an-p〈乾く所〉:佐多布

5. 位置名詞の誤り

位置名詞とはアイヌ語にある独特な品詞のひとつで、名詞の亜種として扱われることもあるが、名詞と位置名詞は別物だと思ったほうがいい。あえて言うなら英語における in/on/over/under などの前置詞に近いものがある。ただしアイヌ語の位置名詞は基本的に後置で使う。

位置名詞の詳しい使い方は上記の記事を読んでもらうことにして、ここではアンチパターンにならないように注意点だけを挙げておこう。

- 主語になる名詞を修飾する

- 名詞の後ろに後置して修飾する

- 他動詞を介すると前に置ける

- 主語にはならず、修飾されない

- 位置名詞は連続しない

- ただし長形にすると名詞と同じ扱いになる

例えば「sa-tay〈前の林〉:社台」という地名解があるが、sa は〈~の前〉という位置名詞であり、これが名詞の前に来ることはない。どうしても前に置きたければ間に他動詞を噛ませてやる必要があり、例えば「sa-un-tay〈前にある林〉」などとすればとりあえず文法的にはクリアできる。同様に幕別も「mak-pet〈後ろ川〉」ではなく「mak-un-pet〈後ろにある川〉」である。「nup-sa〈野原の前〉:信砂」のように名詞の後ろに置くのなら何の問題もない。

「poro-kes〈大きな端〉:幌毛志」という地名解があるが、kes は位置名詞なので、主語になることも、動詞に修飾してもらうこともできないので、このままでは誤りである。しかし kes を長形の kesi にしてやるとあら不思議、名詞扱いになるので文法的にクリアできてしまうのだ。ただし幌毛志は「poro-kes-oma-p」が省略されたものらしい。

「so-us-poki〈滝ある所の下〉:星置」のように位置名詞を長形にして名詞扱いするパターンはかなり珍しいので地名解としても慎重に扱う必要がある。

これはまだ研究中ではあるが、名詞であっても地名の主語にはならない名詞、すなわち動物・植物の名前に対して、位置名詞はつかないのではないかと考えている。例えば以前は「hat-sam〈山葡萄の傍〉:発寒」とか「hap-or〈姥百合の処〉:羽幌」といった地名解を考えていたが、これは考え直す必要があるかもしれない。

位置名詞の使い方が違う例(誤り)

- sa-or〈前の所〉:佐幌 ※位置名詞の連続

- ra-ous〈低い麓〉:羅臼 ※位置名詞の連続

- ra-suma-nay〈低い岩の川〉:蘭島 ※位置名詞を前置

- poro-pis〈大きな浜〉※位置名詞を動詞で修飾

6. 動詞の項数が違う

アイヌ語地名においてこの動詞の項数チェックが一番悩まされるところであり、それ故にアンチパターンになりやすいところである。自動詞と他動詞についてまとめるとそれだけで長文記事が2つくらい出来上がってしまうので、ここでは掻い摘んでポイントだけおさえておこう。

- 自動詞:前か後ろか片方に名詞が来る

- 他動詞:前と後ろの両方に名詞が来る

自動詞は、前に置かれると「◯◯な▢▢」というようにまるで形容詞のように働く。「poro-pet〈大きな川〉:幌別」とか「nam-nay〈冷たい川〉:七飯」などのように名詞を修飾する。自動詞を後ろに置いた場合も、前に置いた場合と意味としてはさほど変わらない。「suma-san〈岩が突き出た所〉」のように「~所」を最後に補ってやると意味が通じやすいが、「san-suma〈突き出た岩〉」とひっくり返してしまっても和訳にはさほど影響はない。

他動詞は前と後ろの両方に名詞が来て、「◯◯がある▢▢」というかたちを作る。とりわけ「us / un / o / oma / ot」の5つは「存在の他動詞」といい、地名では非常によく出てくる。「kito-us-nay〈行者ニンニクある沢〉」といった形の地名はそこら中に見られる。

問題は、これらの自動詞と他動詞の区別がついていない地名解だ。他動詞なのに名詞を1つしか持っていなかったり、逆に自動詞なのに名詞を2つ持っていたりする。

特に「an / san / ran / yan」という「an系自動詞」は全て自動詞にも関わらず、きちんと理解されていないことが多い。上の方で挙げた「suma-san-nay〈岩が出る川〉」「suma-retar-nay〈岩が白い川〉」といった地名解も、san や retar が自動詞であることに気がつくと違和感を覚えるだろう。自動詞なのにもかかわらず、名詞を前後にあわせて2つ持っているからだ。この場合は一旦 nay を切り離して考えなくてはならない。あとから川の名前に転用されたものと考えられるからだ。

自動詞をまるで他動詞のように扱うためには、「e- / o- / ko- / ta-」という接頭辞を使うという方法がある。例えば「nisey-ko-an-nupuri〈渓谷がそこにある山〉:ニセコアンヌプリ」「nipu-ta-an-i〈倉がある所〉:二風谷」「kut-o-san-nay〈岩層がそこに現れる川〉:倶登山川」といったものがあるが、ここでは例を上げるのみにしておく。

他動詞なのに名詞が足りないアンチパターンも、それほど多くはないが時々見られる。代表的なのは「tuye-pira〈崩れた崖〉:豊平」「koy-tuye〈波崩れ〉:恋問」という地名解だろう。tuye は他動詞なので、このままでは項の数が足りない。正しくは 「tuy-pira」「koy-tuy」と、自動詞の tuy を使ってやればいい。

地名解を考える時は、必ずその動詞が自動詞か他動詞かをチェックする必要がある。なお、各辞書によって表記の仕方が違うので簡単にまとめておこう。

| 辞書の作者 | 自動詞 | 他動詞 |

|---|---|---|

| 知里真志保 | 《完》 | 《不完》 |

| 萱野茂 | - | - |

| 田村すず子 | 【自動】 | 【他動】 |

| 中川裕 | 【動1】 | 【動2】 |

| バチェラー | adj. | v.t. |

| 服部四郎 | [自] | [他] |

動詞の項数が異なる例

- ✕ kut-san-i → ◯ kut-san〈岩層が現れる所〉:倶知安

- ✕ mo-ru-e-ran → ◯ mo-ru-ran〈小さな道が下る所〉:室蘭

- ✕ situ-tuk-nay → ◯ sir-tuk〈山が突き出る所〉:新得

7. 無理矢理転訛

最後の地名解アンチパターンは地名を自分の都合に合わせて無理矢理転訛したことにしてしまうケースだ。

幕末当時はまだアイヌ語を正しく表記する記法が確立されていなかったので、全てカタカナで記録されている。そこには多くのブレがあり、てんでバラバラな地名も少なくない。地名学者は、そのバラバラな表記ブレを参考にしながら、元の音を探っていくのである。明らかな誤字を除けば、音節が突然現れたり、全く関係ない音に転訛したりはしない。

それは全く英語を知らない人が外国人から聞き取った「ワラ」「ワダー」「ウォーター」というメモから、water という原語を導き出す作業に似ている。もしかすると誤って wonder と解釈する人もいるかもしれない。そのくらいなら転訛が起きる可能性は否定できないが、これを winner と解釈する人がいれば、それは流石に違うだろうと思うはずだ。しかしアイヌ語地名解のなかには、そんな無理矢理な転訛が使われていることもある。

例えば小樽に於古発という川がある。これがなかなか難解な地名で、旧記類を見ると「ウコバチ」「オコバツ」「ウクハチシ」などと書いてある。これを永田地名解ではなんと「oro-at」と解いている。「オロアッ」と「オコバチ」は転訛の可能性範囲をゆうに越えており、無理矢理転訛の代表例である。

地名の転訛にはあるルールがある。代表的なものが母音の転訛で、オ―ウ―イ―エの隣同士の転訛がよく起きることがわかっている。逆に言えばそれ以外の母音の転訛はめったに起きることがなく、特にア音が出てきた場合は必ずア音が元の原名に含まれると考えた方がよい。

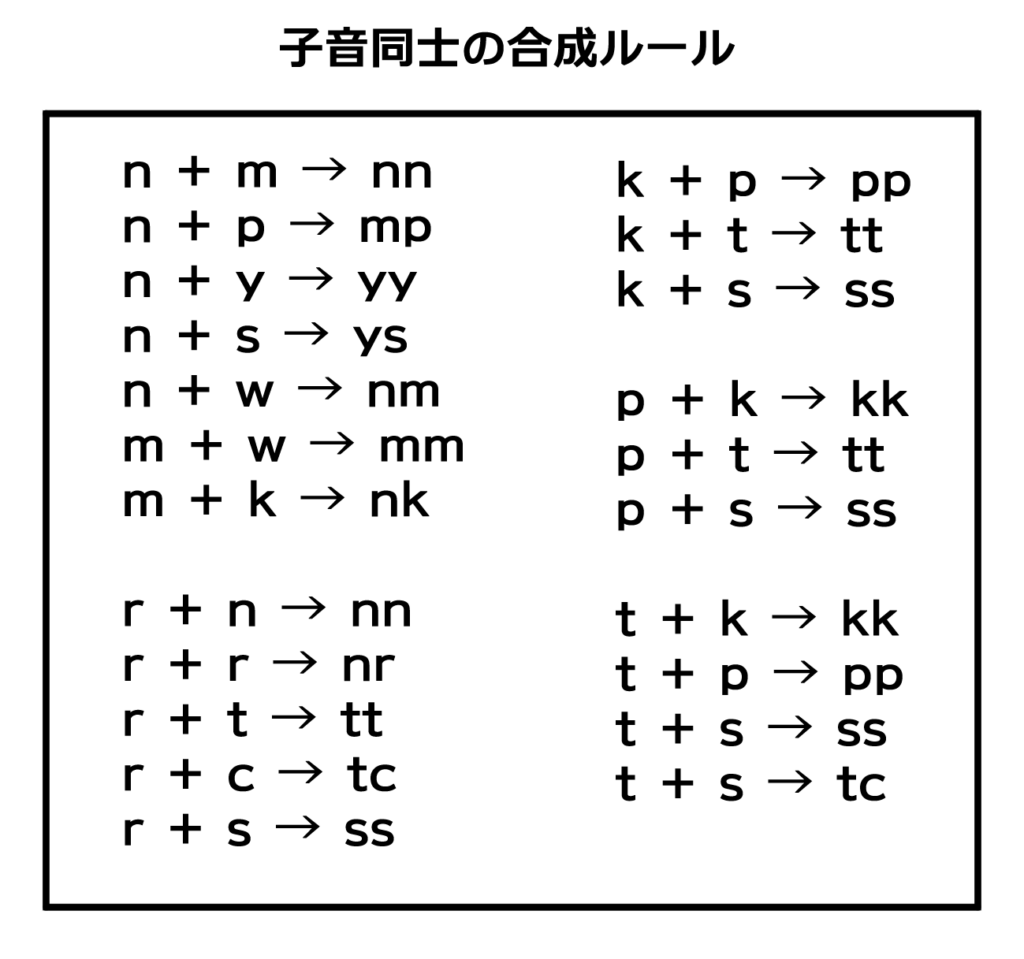

母音の転訛については詳しくは上の記事を読んでほしいが、それ以外にも合成語に関するいくつかのルールがある。

- 子音と母音が並ぶとくっついて1音になる

- 同じ子音、同じ母音が並ぶとくっついて1つになる

- 母音同士が並ぶと片方が落ちる

- 子音同士が並んだ時、特殊な転訛をするものがある

子音同士の合成ルールについてはこんな早見表を作っていつも確認している。例えば「pon-sir-pa〈小さな岬〉」という地名があった場合、[n + s → ys]の合成ルールが適用されるので「poysirpa」と発音することになる。

これらは絶対に起きる訳ではないが、これらをよく検討したうえで、本当に転訛したのかどうかを慎重に考えなくてはならない。転訛にもルールがあるということは覚えておこう。

無理矢理すぎる転訛の地名解(誤り)

- hur-ous〈坂道の麓〉:張碓

- ut-pes〈脇の斜面〉:風不死

- ru-aw-oma-i〈道の股があるもの〉:樽前

- ru-e-ran〈道がそこで下る〉:雷電

- rikun-ru-o-pet〈高い道の川〉:喜茂別

- hum-mun-oma-ya-us-i〈こぶある海藻が岸につく所〉:厩

- o-kay-tomam-car-pa〈尻折れる湿地の口の上手〉:丘珠

コメント